県政報告

令和5年6月定例会(第3号)

2023年6月22日

(主な質疑)

- 午前十時開議

◯議長(石井芳樹君) ただいまから会議を開きます。

直ちに議事日程に従い会議を進めます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━

日程第一 一般質問並びに第八十一号議案令和五年度愛

知県一般会計補正予算から第九十九号議案愛

知海区漁業調整委員会の委員の選任について

まで

- 2: ◯議長(石井芳樹君) 第八十一号議案令和五年度愛知県一般会計補正予算から第九十九号議案愛知海区漁業調整委員会の委員の選任についてまでを一括議題といたします。

これより一般質問並びに提出議案に対する質問を許します。

通告により質問を許可いたします。

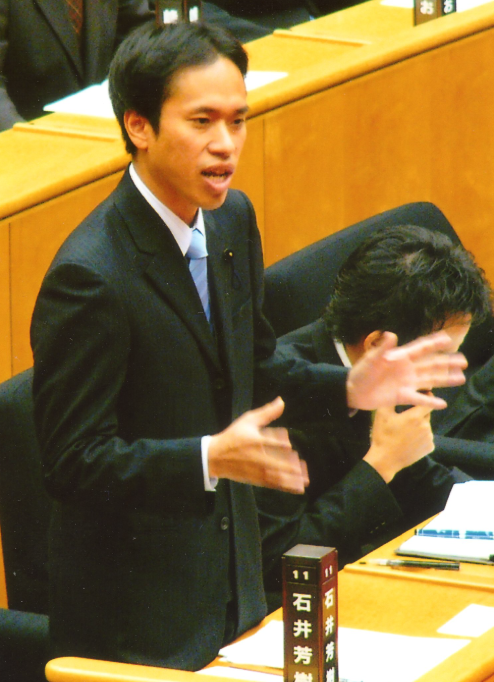

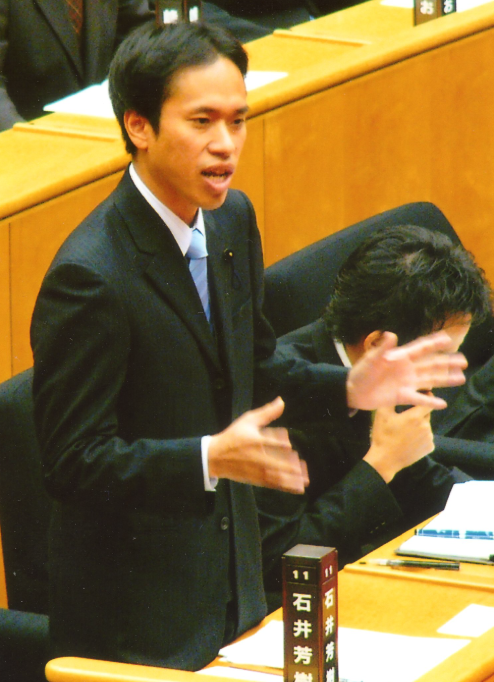

辻秀樹議員。

〔五十番辻秀樹君登壇〕(拍手)

- 3: ◯五十番(辻秀樹君) おはようございます。通告に従い、順次質問いたします。

初めに、港特別支援学校についてお伺いいたします。

県立港特別支援学校は、肢体不自由の児童生徒が通う学校であり、障害の特性に応じた施設、設備が整えられ、教材、教具も一人一人の児童生徒に適したものに工夫がなされています。ここには小学部、中学部、高等部が設置され、高等部には普通科と商業科があります。

また、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育の実施に加え、障害による様々な困難を改善、克服し、調和的発達の基礎を培うための自立活動の指導があることが特色とされ、現在では六十四学級、百九十四名の児童生徒が通学されています。

現在の通学区域については、名古屋市内の千種区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、緑区、名東区、天白区、そして豊明市、日進市、東郷町であり、非常に広範囲であることから、その長時間通学の解消が大きな課題でありました。

自由民主党愛知県議員団は、毎年、自由民主党名古屋市議団より県の施策に関する要望を受けており、これまでその要望では、港特別支援学校への長時間通学の解消が重点要望の一つとされ、これを県に対して要望する活動を行ってまいりました。

私自身も、この課題に関して、二〇一八年十二月定例県議会の本会議での一般質問におきまして、学校から遠距離にある名古屋東部地域等から通学する肢体不自由の児童生徒にとって、一時間以上の長時間通学は体調面で大きな負担があることから、名古屋東部地域への県立特別支援学校の早期新設を求めてまいりました。

こうした中、県は、第二期愛知県特別支援教育推進計画、いわゆる愛知・つながりプラン二〇二三に、名古屋東部地域から港特別支援学校への長時間通学を解消するため、地域の実情に合わせた通学環境の改善方法を検討すると明記し、今月二日には、大村知事は記者会見において、名古屋東部地域等における港特別支援学校への長時間通学を解消するため、名古屋市天白区内に新設校を設置することを発表されました。

そして、この六月定例県議会には、二〇二七年四月の開校を目指した基本設計費を計上した補正予算案が提出され、昨日の代表質問では、我が党の新海正春総務会長から、今後の名古屋東部地域における新設校の設置により、港特別支援学校への長時間通学の解消が図られることを確認されたところであります。

このたびの県の決定について、大村知事の御英断、飯田教育長をはじめ理事者関係各位の御尽力に深く敬意と感謝を表する次第でございます。

そこで、私からは、長時間通学の解消についての具体的な時間短縮の効果と、港特別支援学校における大規模地震発災時の津波発生想定からの児童生徒等の避難時間短縮の効果について、順にお伺いしていきたいと思います。

まず、長時間通学の解消についての具体的な時間短縮の効果を確認するため、先日、港特別支援学校を訪問し、名古屋市内の各通学区域からのスクールバスの運用状況等についてヒアリング調査を行ってまいりました。

現在の運用されている六台のスクールバスの学校までの所要時間について学校からお聞きしたところ、A、東コースでは緑区神の倉停留所から一時間十三分、B、西コースでは中川区富田支所停留所から一時間四分、C、南コースでは緑区清水山停留所から一時間五分、D、北コースでは千種区平和公園停留所から一時間九分、E、中コースでは緑区潮見が丘停留所から一時間七分、F、名東コースでは名東区勢子坊停留所から一時間九分を要しており、豊明市、日進市、東郷町から通う児童生徒などは、これに停留所までの保護者による送迎時間も追加されることとなります。

今後の名古屋東部地域における新設校の設置により、新設校への通学区域となる名古屋市緑区、名東区、天白区内からのスクールバスによる通学距離は大幅に短縮されることとなり、スクールバスの最長乗車時間はこれまでの一時間以上から一時間以内へと短縮されることが見込まれます。

また、新設校への通学区域だけではなく、引き続き港特別支援学校への通学区域となる名古屋市中川区や千種区内からのスクールバスの最長乗車時間についても、通学区域の減少変更に伴う港特別支援学校へのスクールバスの運行ルート再編を行うことにより時間短縮を図ることができるのではないだろうか。

例えば、先ほどのB、西コースでは、これまで中川区内三か所と港区内二か所を乗降車場所としていたルートを、中川区内三か所から学校へ直行することや、D、北コースでは、これまでの千種区内一か所、昭和区内二か所と港区六番町内の一か所を乗降車場所としていたルートを、千種区内一か所、昭和区内二か所から学校へ直行することも設定できるようになるのではないかと考えます。

こうしたスクールバスの運行ルート再編の工夫により、新設校開校後の港特別支援学校への通学区域からのスクールバスの最長乗車時間もこれまでの一時間以上から一時間以内へと短縮できるのではないでしょうか。

そこでお尋ねいたします。

名古屋東部地区における新たな特別支援学校の設置により、現在、名古屋市緑区、名東区及び天白区内から港特別支援学校へ通学する子供たちのスクールバスの所要時間は、その新設校へ通学することによって、具体的にどの程度の時間短縮が図られるようになるのか。

また、新設校開校後のメリットとして、現在の港特別支援学校へ通学する子供たちの利用するスクールバスのコース再編等が図られることにより、名古屋市中川区や千種区内をはじめ、港特別支援学校へ引き続き通学する子供たちにとっても、現在の長時間通学の解消につなげていくべきと提案したいが、これについての今後の県の考え方についてお伺いをいたします。

次に、港特別支援学校における大規模地震発災時の津波発生想定からの児童生徒等の避難について、現在の状況を確認してまいりました。

港特別支援学校における津波からの避難では、株式会社UACJと防災協定が結ばれており、校舎の隣にあるUACJ社員寮の屋上へ児童生徒等が高所避難できるようにされています。避難訓練の際には、社員寮の方々が備蓄品等を運ぶ手伝いを行ってくれているそうです。また、隣の中部ろうさい病院には、事故発生時等の緊急時の受診をあらかじめお願いしてあり、医療的ケアを必要とする児童生徒の津波発生時の避難先としても協力いただくことになっているようであります。

名古屋市による南海トラフ巨大地震の被害想定とされている港区内への津波到達想定時間は九十六分とされているため、港特別支援学校では、これら近隣の民間の協力を得ながら、児童生徒等を高所避難などにより大規模な津波被害から安全な場所へと確保するための所要時間を六十分程度として備えを行っているとのことであります。

しかしながら、多くの児童生徒が通学する学校では、民間からの支援人員を得ることができたとしても、限られた学校教職員が児童生徒の避難支援の主要な役割を果たさざるを得ないことから、児童生徒数が多ければ多いほど避難に要する時間が増加するものと考えられます。

このたびの名古屋東部地域への新設校の効果は、港特別支援学校の児童生徒数の規模を縮小することによって、大規模地震発災時の津波から児童生徒等の避難時間を短縮させ、子供たちの安全を確保し、その命を守ることにもつながっていくのではないでしょうか。

そこでお尋ねいたします。

名古屋東部地区における新たな特別支援学校の設置により、港特別支援学校において、大規模地震発災時による津波から子供たちの命を守るための避難時間が具体的にどの程度の時間短縮が図られ、これまで以上の安全確保につながるのかお伺いいたします。

次に、不妊治療における経済的負担の軽減についてお伺いいたします。

我が国における昨年の出生数は七十七万七百四十七人と、一八九九年の人口動態調査開始以来初めて八十万人を下回りました。本県は、大都市圏としては高い出生率をこれまで維持してきたものの、出生数は減少を続けており、昨年は五万三千二百二十一人と、一九七〇年代の半分以下となっています。

少子化問題は、国家や地域の存続にも関わる課題であり、国と地方が連携、協力して取り組んでいかなければならない最重要課題であると認識しております。

国においては、四月にこども家庭庁が発足し、次元の異なる少子化対策が検討されているところであります。本県においては、こうした国の動きにも先行して少子化対策を進めていくため、今月一日、本県独自の少子化対策パッケージが取りまとめられ、男性の育児休業取得を促進する中小企業等への支援、低所得世帯への子育て支援などが盛り込まれ、これに要する経費がこのたびの補正予算案に計上され、このパッケージ施策の今後の効果が期待されるところであります。

こうした中、先日、ある女性の方が事務所にお越しくださり、夫婦の悩みを聞いてほしいとのことでありました。それは、今後の不妊治療の継続に対する経済的負担の不安についてでありました。

不妊治療につきましては、昨年四月から、人工授精等の一般不妊治療、体外受精、顕微授精等の生殖補助医療が保険適用されることとなりました。生殖補助医療については、採卵や体外受精などから胚移植に至るまでの一連の基本的な診療は全て保険適用され、さらに、これに加えて、患者の状態等に応じて追加的に実施される可能性のあるオプション治療についても保険適用されるものと、保険外のいわゆる先進医療として保険診療との併用できるものがあります。また、一か月の自己負担額に上限を設定している高額療養費制度も使うことができるようになります。

このように、不妊治療が保険適用されることによってその経済的負担が減ることから、不妊治療に対する経済的なハードルが下がり、不妊治療を希望する御夫婦はこれに取り組みやすくなるものと考えられます。

一方、昨年三月三十一日までは特定不妊治療助成制度、全国一律で一回当たり三十万円を上限とした助成金を支給する制度がありましたが、不妊治療が保険適用になったことから、昨年四月一日時点で治療が続いている方への経過措置を経て、これが終了となりました。

相談に来られた女性の方からの話によれば、保険適用があれば不妊治療における経済的負担は減るものだと思われがちですが、不妊治療を希望される方々の個々の実情に応じて、保険適用外の先進医療等を必要とされる場合も多く、特定不妊治療助成制度と比較して、これまではそれぞれの夫婦に合った治療方法を選ぶことができたが、治療の標準化がされた保険診療を主として考えるだけでは夫婦にとって最適な不妊治療の継続を選択することができない可能性もあることを知った上で、今後の少子化対策としての不妊治療における経済的負担の軽減を考えてほしいとのことでありました。

そこで、まず、こうした声に対応する他の都道府県の取組を調べてみました。東京都、福岡県や鹿児島県では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療を受ける夫婦に対して、その先進医療にかかる費用の一部を助成していることが分かりました。

次に、県内に目を向けてみますと、本県では、本年四月一日現在、十二市三町が生殖補助医療に係る独自の助成事業を実施しています。その内容は、保険診療の自己負担部分のみの一定額を助成する場合や、保険診療の負担分と先進医療費を合わせて上限額まで助成する場合など、地域の実情に応じてそれぞれに工夫がなされています。

そこで、まさにこれから不妊治療の保険適用開始後における自治体独自の経済的負担の軽減策について取組をスタートさせようとする常滑市を訪問し、伊藤辰矢市長からヒアリング調査を行ってまいりました。

少子化の流れは常滑市においても喫緊の課題であり、不妊治療を含む総合的な婦人科治療を行う市民病院、ウィメンズセンターの専門性の高い医療提供の取組との連携から、妊娠を望む夫婦を応援するため、新たに妊活応援金給付制度を創設する考えとのことでありました。

その事業内容は、医師が必要と認める不妊検査、不妊治療のうち、不妊治療の保険診療が可能な医療機関で行ったものを対象とし、年齢制限なし、所得制限なし、保険適用も保険適用外も給付対象にするとのこと。一般不妊治療では年間一回五万円、生殖補助医療では年間六回まで一回につき五万円を給付する予定。今後、常滑市では、子供を産みたいと望む方を支援することによって、子供を産み育てたくなるまちづくりを進めていきたいとの考えを伺いました。

県内の各自治体において、少子化対策は共通の喫緊の課題であります。昨年からの不妊治療における保険適用開始後においても、不妊治療を望む夫婦を独自に支援していく動きがあります。

特に、子供を望む夫婦にとって最適な不妊治療として、保険適用のある一般不妊治療、生殖補助医療のほかに、保険適用外の先進医療等を必要とされる場合については、これに対する経済的負担の軽減を図ろうとする市町村を通じて、本県独自の少子化対策として不妊治療に希望を持つ方々への支援を行っていくべきではないでしょうか。

そこでお尋ねいたします。

不妊治療において、先進医療を希望する方々の経済的負担を軽減するため、これまでに独自支援を行う市町村やこれから支援を行おうとする市町村があるが、県としての今後の取組についてお伺いをいたします。

最後に、死因究明等の推進についてお伺いをいたします。

我が国の死亡数は、一九八〇年の七十二万二千八百一人から二〇二〇年の百三十七万二千七百五十五人へと徐々に増加し、今後も死亡数の増加は続くものとされ、二〇四〇年には百六十六万五千人まで増加すると推計されています。

こうした近年の死亡数の増加や今後の大規模災害発生リスクなどから、我が国における死因究明等とその体制強化は重要であります。

二〇二〇年四月施行の死因究明等推進基本法では、死因究明により得られた知見が疾病予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されるよう、死因究明を推進するとしています。

死因究明の手法として最も有効とされている解剖については、事件性等の観点から行われる司法解剖や調査法解剖のほか、公衆衛生等の観点から行われる監察医解剖や承諾解剖などがあります。

二〇二一年中の全国の都道府県警察が取り扱った死体十七万三千二百二十件に対して実施された監察医解剖等六千三百九十三件のうち、監察医が置かれている都府県を含む四都府県において行われたものはその九八・二%を占める一方で、二十九府県では一件も実施されていないなど、その実施状況は地域によって大きな差があります。公衆衛生の向上を目的とした死因究明の体制については、検査や解剖を行う体制が確立されていない地域があるなど、その体制整備に課題があると言われております。

こうした我が国の現状から、二〇二一年六月、国は、死因究明等推進基本法に基づき、死因究明等の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、死因究明等推進計画を策定し、全国の各地域において必要な死因究明が円滑に実施される体制が構築されるよう、国として必要な支援を行うこととしました。

また、各地域における死因究明等の取組を推進するため、死因究明等推進基本法において、地方公共団体は死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとされたところであります。

この死因究明等の推進について関心を抱き始めた二〇一六年、東京都監察医務院を訪問し、当時の福永院長からヒアリング調査を行わせていただいております。そこでは、飛行機などで長時間の移動中、足を動かさないことにより血流が滞り血栓ができることから発症するエコノミークラス症候群、これは東京都監察医務院での発見であったこと、それが今では飛行機で長時間移動をするときにはエコノミークラス症候群に備えて体を小まめに動かすなどの対策が常識となり、この予防を図ることができるようになったことなどを教えていただき、疾病予防や事故防止などの公衆衛生の向上に向けた法医学の発展は、本県でも取り組むべき課題であると認識をいたしました。

今月には、名古屋大学医学部附属病院を訪問し、日本小児科学会、予防のための子どもの死亡検証委員会の委員長を担う沼口敦先生から、本県における子供の死因究明に関する現状と課題、今後の本県の取り組むべき提案についてお聞きをしてまいりました。

死因究明は、まず、病気による死亡などの内因死からと、外的原因による死亡や原因不明による死亡などの異状死からに分けられるとのこと。

内因死においては、主に診療の過程で実施された検査結果等を基に死因が考察され、また、遺族の希望がある場合には病理解剖が実施され、死因が究明されます。

一方、異状死においては、警察の判断によって、刑事訴訟法による事件捜査のために司法解剖が行われるか、死因・身元調査法による調査法解剖が行われ、その死因が究明されます。

ここでの課題としては費用負担の問題があり、病理解剖では病院、遺族の負担、司法解剖では国が負担、調査法解剖では国と県が折半して負担することとなっており、この費用負担が異なることによって死因究明の実績が異なることが挙げられました。

また、異状死としての届出がなければ、法に基づく死因究明の対象とならないこと、子供の死因究明においては司法解剖の占める割合が多いこと、その司法解剖の結果は刑事訴訟法により非開示とされることなども挙げられました。

さらに、本県における十五歳未満の子供の死亡の現状について、二〇一三年から二〇二一年の九年間には、乳幼児突然死症候群(SIDS)を含む死因不明が二百八十三例あり、特に生後一か月から十二か月の乳幼児死亡のうち死因不明はこの二割程度あり、異状死の死因究明を行う法医学と内因死の死因究明を行う臨床医の間での情報交換が十分でなく、そのため、子供の死因究明が十分でないのが現状であるとの指摘でありました。

これらの現状と課題から、本県の死因究明等推進協議会に子供の死因究明を行うための実務者会議を設置することや、子供の死因究明が公衆衛生の向上に活用できる本県の体制を確立するため、国による予防のためのこどもの死亡検証(チャイルド・デス・レビュー)体制整備モデル事業に参画することなどの提案をお聞かせいただきました。

一方、他府県の動向を見ると、滋賀県では、県の死因究明等推進協議会が中心となり、二〇一八年度から小児死亡例の実態調査が行われるようになり、二〇二〇年度から国のモデル事業に参加し、滋賀医科大学、医師会、警察、検察等と連携し、防ぎ得る子供の死の予防と小児医療の向上が図られています。

また、大阪府では、これまでの府死因調査等協議会における意見の取りまとめを踏まえ、本年三月、府内の死因究明調査体制の整備に向けた今後の取り組むべき具体的な施策を取りまとめた大阪府死因究明等推進計画が作成されたところでもあります。

本県においても、次なる子供の予防可能な死を防ぐための具体的な施策を生むチャイルド・デス・レビューの体制を確立するなど、死因究明等を推進することによって、未来の命の希望をつないでいくべきではないでしょうか。

そこでお尋ねいたします。

国の死因究明等推進基本法や基本計画に基づき、本県は今後どのように死因究明等の推進を図っていく考えかお伺いいたします。

以上、県当局の明快な答弁を求めて質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)

- 4: ◯教育長(飯田靖君) 初めに、港特別支援学校の長時間通学の解消についてお答えをいたします。

名古屋東部地区新設特別支援学校は、港特別支援学校から東へ約七キロに位置することになりますので、港区、名東区、天白区からのスクールバスのルートが短縮をされて、児童生徒の通学時間は二十分から三十分程度短縮をされるものと考えております。

具体的には、緑区から通う児童生徒のスクールバスの乗車時間は最大一時間十三分かかっておりますが、新設校の設置後は約二十分短縮をされ、五十四分になると見込んでおります。同様に、名東区の児童生徒につきましては、現在の一時間九分から約三十分短縮をされて四十分に、天白区の児童生徒につきましては、最大四十七分から約三十分短縮をされて十八分になると見込んでおります。

また、これまではスクールバスの乗車時間が長くなり過ぎるためバス停を設置することができなかった豊明市、日進市、東郷町の児童生徒につきましては、現在、保護者の自家用車で名古屋市内のバス停まで送迎をしていただいているところでありますけれども、今回、バスのルートが短くなりますので、ルートを名古屋市外まで延ばし、児童生徒の通学時間を短縮するとともに、保護者の負担軽減にもつなげてまいります。

さらに、新設校の開校後も引き続き港特別支援学校へ通学をする中川区や千種区などの児童生徒につきましても、現在、バスの乗車時間が一時間以上のルートがありますので、ルートを分割して距離を短くするなど、通学時間が短縮できるよう工夫をしてまいります。

次に、港特別支援学校における津波からの避難時間の短縮についてお答えをいたします。

南海トラフ地震が発生をした場合、津波は港特別支援学校のある港区に九十六分後に到達をいたします。また、浸水の深さにつきましては、港区は一メーターから三メーターと想定をされておりますが、学校の校舎付近の地盤は周囲よりもやや高くなっていることから、三十センチから五十センチと見込まれております。

しかしながら、港特別支援学校の校舎は二階建てで、屋上へ移動する方法がはしごしかなく、肢体不自由の児童生徒が屋上へ上がることができません。そのため、想定を上回る浸水に備え、津波警報の発表と同時に、議員お示しの隣接する民間企業の社員寮の屋上や中部ろうさい病院へ避難をすることとしております。

このうち社員寮につきましては、エレベーター等の設備がなく、児童生徒一人につき二、三人の職員が介助をし、階段を使って避難をすることになりますので、現在の百九十四名の児童生徒が避難をするには六十分程度が必要と想定をしております。これが、新設校の設置後は、児童生徒数が三分の二程度となりますので、二十分程度短縮をされて四十分程度で避難をできるようになると見込まれますので、これまでよりも時間的な余裕もでき、より安全が確保されると考えております。

今後も肢体不自由の子供たちの健康と安全に配慮をし、安心して学べる学校づくりを進めてまいります。

- 5: ◯保健医療局長(吉田宏君) 不妊治療における経済的負担の軽減についてでございます。

不妊治療については、精神的・身体的負担に加えまして経済的負担も大きいことから、こうした治療を受ける方々への支援は大変重要でございます。

このような中、昨年四月から不妊治療が医療保険の対象となったことで治療費の大幅な軽減につながるとともに、治療をより受けやすくなっているところでございます。

一方、先進医療を組み合わせた治療を希望する方も見えますが、この場合には高額な自己負担が生じることとなります。

このため、県では、国に対して、効果が認められる先進医療を早期に保険適用することや、先進医療を対象とした助成制度の創設など、経済的支援の拡充を図るよう引き続き要請してまいります。

また、県内市町村や他県の取組状況を注視しながら、県としての取組方をしっかり研究してまいります。

今後も、子供を望む方が安心して不妊治療を受けることができるよう、しっかり取り組んでまいります。

次に、死因究明等の推進についてお答えいたします。

死因究明は、災害、事故、犯罪等における被害拡大や再発の防止に寄与するとともに、疾病の予防及び治療をはじめとする公衆衛生の向上に資する情報として活用されるなど、大変公益性の高い取組であると認識しております。

本県では、死因究明等の推進に関する施策の検討を行うため、法医学教室を設置する四大学や検察庁、県警察、県医師会等から構成されます愛知県死因究明等推進協議会を二〇一六年度から設置しております。

協議会では、死体検案や死亡時画像診断を行う体制の整備、担い手となります医師や関係機関職員の人材の育成、確保などが課題とされております。

このような課題に関しまして、今後も協議会を活用して、関係機関で情報共有を図りながら、課題の解決に向けた効果的な取組について、引き続きしっかりと協議してまいります。

- 6: ◯教育長(飯田靖君) ただいまの港特別支援学校の長時間通学の解消についての答弁の中で、名古屋東部地区の新設校の設置に伴ってスクールバスのルートが短縮されるのは緑区と名東区と天白区と言うところを誤りまして、緑区を港区と言ってしまいましたので、そこは港区ではなくて、緑区、名東区、天白区のこの三区のところからのスクールバスのルートが短縮されるということでございますので訂正をさせていただきます。申し訳ございませんでした。

- 7: ◯知事(大村秀章君) 辻秀樹議員の質問のうち、私からは、不妊に悩む方への支援についてお答えをいたします。

不妊で悩んでいる方の抱える問題は多岐にわたりまして、治療期間も長期になるなど、その精神的負担は大きく、こうした方々の支援は大変重要であります。

県では、二〇〇三年度から医師やカウンセラーなど専門スタッフによる相談センターを設置いたしまして、不妊に悩む方への精神的負担の軽減を図っております。さらに、二〇二二年度からは、流産や死産などにより深い悲しみを負った方の気持ちを受け止めて回復を支援するグリーフケアや、当事者同士が互いに語り合い寄り添うピアサポートを実施いたしまして、支援の強化を図っているところであります。

県としましては、安心して相談できる場を提供するなど、今後も引き続き子供を望む方お一人お一人に寄り添ったきめ細かな支援に努めてまいります。

- 8: ◯議長(石井芳樹君) 進行いたします。

中村竜彦議員。

〔二十五番中村竜彦君登壇〕(拍手)

- 9: ◯二十五番(中村竜彦君) 自由民主党の中村竜彦です。

今回は、通告に従い、二問について質問をいたしたいと思います。

まず、大きな一問目として、六月二日に発生をいたしました三河地方の豪雨被害と対応策について伺います。

六月二日から三日にかけて、台風二号の接近に伴い線状降水帯が発生をし、東三河地域は記録的な豪雨に見舞われました。気象庁によりますと、六月二日の二十四時間降水量は、田原市で四百四十四ミリ、豊橋市で四百十八ミリとなっており、観測史上最多とのことでありました。

線状降水帯という用語が昨年から使われ出すようになってから、東三河の住民にとっては昨年九月二十三日の発生に次いで二回目のことであり、また、今回のほうが甚大で、西三河地域や知多地域でも二日の昼前から昼過ぎにかけて非常に激しい雨が降りました。この豪雨により人命が失われるとともに、土砂災害や浸水による人家及び工場等、事業所への被害や、河川の氾濫、農作物や農業施設への被害、道路の損壊により通行止めが発生するなど、多くの被害が発生をいたしました。改めて、お亡くなりになられた方の御冥福と、被災をされた皆様にお見舞いを申し上げます。

まず、農業及び農地、農業用施設については、本県は全国第八位の農業産出額を誇りますが、特に豊橋市、田原市など東三河地域は国内でも有数の農業が盛んな地域であり、産出額で全国一位のオオバやキク、洋ラン、バラ、シクラメンなどの中心的な産地となっております。

このたびの豪雨により、東三河地域において、河川の越水などにより、水田や畑、ハウスなど、広範囲にわたって水や土砂が流入したため、農地や農作物、農業用施設が被害を受けました。

農作物や農業施設については、被害を受けた農家の方に実際にお話を聞きましたところ、農業用ハウスの中は二メートル近く冠水をし、農作物は泥をかぶり、商品として出荷ができなくなるとともに、ハウス内の機器類も水につかったため故障してしまい、スマート農業やカーボンニュートラルといった先進的な取組を行っている農家の皆さんが特に高額の機器に対する被害を受けており、経営再開までに長い期間を要するとのことでありました。

また、豊川市の農業用排水機場においては、浸水による機器の故障により運転ができなくなり排水機能を喪失したとも聞いている中、その後、再びまとまった降雨があるとの予報が出たことから、さらなる被害の発生が心配をされたわけであります。

そこで、大きな一問目の(一)として、六月二日の豪雨による農業及び農地、農業用施設の被害状況と、それを受けて、県は今後どのように対応されるのかお聞かせをいただきたいと思います。

次に、河川や道路などの公共土木施設の被災状況についてですが、豊橋市内の浜田川や梅田川などで護岸の損壊が発生いたしました。

実際に私も三日の午前中に地元の方に連れていってもらって現地を見て回りましたが、特に浜田川では、およそ百メートルにわたり、コンクリートブロックで固められていた護岸がえぐり取られ、赤土がむき出しとなっており、大きな爪痕が残されておりました。

また、道路についても、豊橋市内における主要地方道豊橋下吉田線では道路の一部が損壊、主要地方道豊橋大知波線では落石の被害が発生をし、現在でも豊橋下吉田線では片側交互通行となっており、通行に一部支障を来しております。

こうした状況の中、地元からは、今回被災した河川や道路について早期に復旧を求める声が私どものところにも多数寄せられております。また、被災した施設の復旧事業により、既に今年度予定されている事業等の進捗に影響が出ないかを懸念する声も出されております。

そこで、大きな一問目の(二)として、今回の豪雨により損壊等の生じた河川や道路など、公共土木施設への対応策について、県としてどのように取り組んでいかれるのかお聞かせをいただきたいと思います。

次に、山林における崖崩れや渓流からの土砂流出等の山地災害についてでありますが、新聞報道によると、三河山間地域での被害が多く、国道等への土砂の流出による通行止めや家屋の倒壊、河川の被害が発生をしております。今後の降雨等による被害の拡大も考えられることから、被害箇所の現状を踏まえて、早急に災害復旧に取り組む必要があると考えます。

特に、土砂崩れ等の災害の発生箇所は、河川や道路等のように基本的に公の管理ではなく私有林が多いわけでありまして、一義的には所有者個人の責任で対応することになろうかと思いますが、そして、それが人家から離れていれば生命の危険は一見ないようにも思いますが、しかし、その危険の度合いが低く見える私有林の被害であっても、放置をしておくと、将来、離れていると思っていた下手の集落などに甚大な被害を生じさせかねない危険性が考えられ、県当局として、しっかりとした私有林における被害状況や危険箇所を把握し、適切な対応を取っていくことが必要だと考えます。

そこで、大きな一問目の(三)として、県全体の山地災害の発生状況はどのようになっているのか、また、その復旧について、県はどのように取り組んでいかれるのかお聞かせをいただきたいと思います。

次に、この六月二日の豪雨では、多くの工場や事業所、店舗等も浸水による被害を受けました。甚大なものだと、工場内の機器全般が浸水をしたほか、側溝や集水ますがオーバーフローしたことにより工場や店舗内に雨水が流れ込み、モーターや配線、商品等が冠水、社用車が浸水により使用不能になるなど、今後の事業の継続に大きく影響を及ぼすような被害を受けたと伺っております。

先月五月八日に、新型コロナの感染法上の位置づけが第二類から第五類に引き下げられ、ようやく社会のあらゆる場面で日常を取り戻しつつあるわけでありますが、二〇一九年から始まったコロナ禍で、国は、ダメージを受けた事業者に対する金融支援施策である実質無利子無担保融資、いわゆるゼロゼロ融資を、二〇二〇年三月から政府系金融機関で、五月からは民間金融機関において取扱いを開始し、その実績は合わせて全国で約四十三兆円と、本県も含めて多くの中小企業が利用をいたしました。

このコロナ禍の各種支援策が功を奏し、結果的に二〇二一年の倒産件数は五十七年ぶりの低水準となり、昨年は三年ぶりに増加はしたものの、引き続きの低水準を維持しており、倒産の抑制につながっております。

その一方で、ゼロゼロ融資の据置期間の終了に伴い、今年度から多くの中小・小規模企業の返済が本格化してくることになるわけですけれども、政府は、民間ゼロゼロ融資を受けた事業者の返済開始時期が本年の七月以降に集中するとの予測をしているとのことであります。

しかし、コロナ禍が長期化したことにより、コロナ禍前と比べて売上げが戻らないことに加え、原油・原材料価格の高騰がコストアップの要因になるなど、多くの中小企業者の皆さんは今でも厳しい経営環境に置かれていることが推察をされます。

そのような中の六月二日の集中豪雨でありまして、被害状況によっては操業率が大きく落ち込むため、復旧が遅れると、せっかくコロナ禍を乗り越えてきたのに、今回の被災のせいで事業の縮小や廃業に追い込まれる可能性があります。地域の産業を支え、雇用を支える中小・小規模企業が、今回の被災を乗り越え、事業を継続していくためには、まずは中小・小規模企業の資金繰りをしっかりと支援していくことが何より重要だと考えます。

そこで、大きな一問目の(四)として、被害を受けた中小・小規模企業が事業の復旧、再開に向けて立ち上がるための資金繰り支援について、県としてどのように取り組んでいかれるのかお聞かせをいただきたいと思います。

次に、大きな二問目として、少子化対策としての結婚支援について伺います。

私は、少子化対策は、この国で何より優先してなされるべき政治課題だと思っております。大村知事には、十九日の今定例会における提案説明や昨日の代表質問に対する答弁の中でも、少子化対策は国、地方を挙げて取り組まなければならない最重要課題であると言及をいただいたところであります。

厚生労働省は今月二日、昨年の人口動態統計の概数を発表し、それによりますと、一人の女性が一生のうちに産む子供の数の指標となる合計特殊出生率は一・二六でありました。おととしの確定値と比較をしますと〇・〇四ポイント低下をしていて、前の年を下回るのは七年連続ということになります。

一九四七年から統計を取り始めた以降では、二〇〇五年の確定値が今回と同じ一・二六で過去最低でしたが、小数点以下の詳細な数字の比較ですと、今回は二〇〇五年をさらに下回っているということであります。ちなみに、本県の合計特殊出生率は、若干全国値よりも高い一・三五ですが、こちらも過去最低に近い数値であります。

また、昨年一月に生まれた日本人の子供の数は七十七万七百四十七人で、おととしより四万八百七十五人減少し、一八九九年に統計を取り始めて以降最も少なくなり、初めて八十万人を下回りました。ちなみに、一八九九年(明治三十二年)の日本の総人口は約四千四百万人で、その年の出生数は百三十八万人ですから、今の人口で八十万人を割ったというのは恐るべき事態だと考えます。

全国値で最低記録だった二〇〇五年の合計特殊出生率一・二六から十八年がたつわけですが、これまで我々は何もしてこなかったわけではありません。

例えば、全部で十四回ある妊婦健診について、私の子供が初めて生まれたのは十五年前ですけれども、そのときには二枚の無料券が母子手帳についているだけでした。妊婦は病気ではないから国民健康保険の対象にはならず実費だと医者に言われて、残りの十二回分は全部実費で払った覚えがあります。それが今では、十四回全部、公費での負担になりました。高額な不妊治療も全額実費が当たり前であったのが、今では保険適用で三割負担になりました。

保育園、幼稚園もおおむね無償化され、八年前に私の下の娘を未満児で保育園に入れたときには、毎月の保育料が四万八千円でした。今でも市町村によってはばらつきはあるものの、私の地元の豊橋市においては、これらも今では無償になり、さらに子供の医療費も、豊橋市ですが、十八歳まで今年度中に無料化の見込みだそうであります。

また、放課後児童クラブなども拡大してまいりましたし、高等学校もおおむね無償化、私立高校にあっても、本県においては、世帯年収七百二十万円まで無償になっております。

たった十五年で子育てする環境が随分整ってきたなと、子育てをしながら実感をさせていただいております。にもかかわらず、出生率はこの間、多少回復した時期はあったものの、結局、最低だった二〇〇五年から、去年、最低の一・二六にまた戻ってしまったというのが現実であります。

これまでの少子化対策というのは、生まれてきた子供あるいは保護者に対して行ってまいりました。子育てしやすい環境の整備は大変重要ですが、本当に少子化対策、すなわち出生率の向上に結びついているのか、冷静に分析してみる必要があると思います。

先ほど申しましたとおり、合計特殊出生率が一・二六、これが二・〇七になって初めて人口が維持されるわけであります。一方で、完結出生児数という指標がありまして、これは結婚持続期間が十五年から十九年の夫婦の平均出生児数であり、一定の婚姻関係にある人たちの中で子供が何人生まれているのかという平均値であります。

昨年度、福祉医療委員会でこのことについて伺いましたら、愛知県としてはその数字を取っていないということでしたので全国の数値を申し上げますと、一九七二年の時点で婚姻関係にある夫婦から平均的に生まれてくる子供の数は二・二人でありまして、そして、五十年たった昨年の数値が〇・三ポイント下がっただけの一・九人であります。子供が欲しくても授かりにくい方もいらっしゃれば、子供をもうけないというポリシーの夫婦もおり、一人っ子でいいという夫婦も含めて、様々な価値観がある中で、婚姻関係にある人の平均を取ると、五十年も変わらず、ほぼ二人で推移していることが分かります。これこそ、子育て環境をこれまで整備してきた成果ではないかと思うわけであります。

では、何が全体の出生率を下げているのかといえば、未婚率、非婚率の上昇だと思われます。

五年ごとに行われる国勢調査の統計を基に生涯未婚率を計算すると、日本の生涯未婚率は、一九七〇年を見ますと、男性が一・七〇%、女性が三・三三%であったものが、五十年たった二〇二〇年になりますと、男性二八・二五%、女性が一七・八一%と大幅に増加しているのが分かります。それぞれ単純に男女を足して二で割りますと、一九七〇年が二・五一五%と、つまり百人のうち二・五人という三人にも満たない方が生涯未婚だったのに、五十年たった二〇二〇年には二三・〇三%ですから、百人のうち二十三人、およそ四人に一人が生涯未婚だということになります。そして、その生涯未婚者の多くがいずれは結婚したいと思っていたのにできなかったと感じていることは国の行った大規模調査から分かっておりまして、一昨年六月にまさにここで私が行った一般質問でお示しをしたとおりであります。

そして、生涯未婚者の対極の、すなわち四人のうち三人に当たる結婚した人たちが平均で一・九人の子供を産んでいるのだけれども、生涯未婚者の数字を加えると、合計特殊出生率が一・五を切るような数値になっているわけでして、これまで私たちは少子化を脱するための子育て支援と称して、必死に一・九人子供を産んでいるほうばかりを支援してきたわけであります。もちろんこちらも必要であり、継続していかなければなりませんが、ただ、子育て環境だけを充実させて子供を産み育てやすくしても、平均的な夫婦が現実的に出産できる数には限界がありますから、今まで注目をされてこなかった生涯未婚者のうち、結婚したいのにできなかった人に対して支援をすること、今ここに至っては、少子化対策の一番の核心ではないかと私は考えるわけであります。

結婚したいと思っている人がその思いを遂げて結婚することができれば、平均一・九人の子供が生まれてくることは統計で証明をされているわけであります。

くれぐれも誤解のないように申し上げたいのは、公による結婚支援というのは、市民、県民に対する結婚の強要や多様な価値観を抑圧するものではないということであります。結婚に対して様々な価値観や考え方をお持ちの方の意思を完全に尊重、保障する中での、結婚をしたいんだけれどもできないと、そういう方への支援であるということ。結果、それが出生率の向上に統計上結びつくので、効果的な少子化対策であるということを申し上げているわけであります。

今年度、本県では、当初予算でモリコロパークでの大規模婚活イベントの開催や、五月補正でスポーツ、音楽を通じた婚活イベントや民間婚活イベントの支援など、いち早く結婚支援事業の強化に取り組むこととしており、これまで、あいこんナビで県内の婚活情報をネット上に載せておくだけにとどまっていた状態から、まずは大きな一歩を踏み出していただいたことを大変高く評価しているところでありますが、これらの事業を実施するに当たり、単に婚活イベントを行い、出会いの機会を提供して、何人集まって、何人カップリングされましたよということで終わりにするだけではせっかくの機会がもったいないようにも感じます。

そこで伺いますが、さきにも述べたとおり、私は、結婚を望む方への結婚支援は少子化対策の核心であり、大変重要であると考えますが、県当局としてどのように認識をし、今年度の結婚支援をどのような意図を持って取り組んでいかれるのかお聞かせをいただきたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。(拍手)

- 10: ◯農業水産局長(鈴木希明君) 六月二日の豪雨による農業及び農地、農業用施設の被害状況についてのお尋ねのうち、農業の被害状況と県の今後の対応についてお答えいたします。

まず被害額は、農林水産全体で現時点までに約六十六億三千万円であり、そのうち農業被害は約二十二億四千万円であります。農業被害額が大きい市町村は、順に、豊川市が約十一億七千万円、豊橋市が約六億二千万円、岡崎市が約三億四千万円となっております。

農業被害のうち農作物等被害は約十四億七千万円であり、オオバや切り花のハウスが冠水し収穫ができなくなったり、スイートコーンなどの農作物が倒れたりするなどの被害が確認されております。

また、農業施設被害については約七億七千万円であり、浸水により、岡崎市にあるJAのカントリーエレベーターの乾燥貯蔵施設が使用できなくなったり、農業用ハウス内の冷暖房用ヒートポンプや環境制御盤などの故障が確認されております。

県といたしましては、現在、農林水産事務所が中心となって、被害を受けた農業者等に対して、現場の状況に合わせた薬剤散布や圃場の排水対策など、きめ細かく技術指導を行うとともに、制度資金や農業共済等の相談に対応しております。さらに、農業施設被害に対しましては、国に支援を要請するとともに、県としての対応を検討してまいります。

今後も、被災された農業者等の皆様の復旧を後押しし、速やかに農業経営が再開できるよう、市町村や関係機関、団体と一体となって、全力を挙げて取り組んでまいります。

- 11: ◯農林基盤局長(長田敦司君) 農業及び農地、農業用施設の大雨被害についてのお尋ねのうち、私からは、農地、農業用施設の被害状況と県の対応についてお答えいたします。

農地、農業用施設の被害額は、現時点において約十九億九千万円であり、二〇〇〇年以降では東海豪雨に次ぐ被害規模であります。

このうち、土砂の流入やのり面の崩壊などによる農地の被害額が約五億八千万円、用水路、排水路の損壊、用排水機場の機能停止、農道の路肩の崩れなど、農業用施設の被害額が約十四億一千万円となっております。

県といたしましては、被害が発生して以降、市町村や土地改良区が行う被害の調査に当たり、農林水産事務所の職員が現地に入りまして、今後の復旧方針に関する技術的な助言などを行っております。

また、議員お示しの浸水して機能停止した豊川市の排水機場につきましては、県所有の応急ポンプ十八台を貸し出しておりまして、現地に配備しており、まとまった雨が降った場合においても対応可能な状態となっております。

今後、農地、農業用施設における被害拡大防止対策を着実に進め、速やかな復旧に向け、しっかりと取り組んでまいります。

次に、山地災害の発生状況及びその復旧に向けた取組についてお答えいたします。

まず、県全体の山地における被害につきましては、現時点で把握できている範囲となりますが、八十九か所、被害額としましては約十七億九千万円であり、二〇〇〇年以降では東海豪雨に次ぐ被害規模となっております。

被害の大きい市町村としましては、新城市の四十四か所、約九億四千万円、豊田市の十八か所、三億二千万円、豊橋市の六か所、約二億五千万円となっております。

こうした被害箇所に対して、まずは市町村と連携して、流出した土砂の撤去や雨水の浸透を防止するブルーシートの設置などの応急対応を行い、二次災害の防止に努めております。

本格的な復旧につきましては、家屋に近接しているなど、緊急度の高い箇所から順次、国の災害関連事業などを活用し、速やかに工事着手できるよう準備を進めているところでございます。

県といたしましては、被害のあった地域の方々が安心して生活できますよう、被害箇所の復旧に全力で取り組んでまいります。

- 12: ◯建設局長(中島一君) 被災した公共土木施設の復旧についてお答えいたします。

今回の豪雨では、河川や道路をはじめ、公共土木施設の多くの箇所が被災しております。

このうち、河川や道路の被災箇所におきましては、今後の降雨により被害が拡大しないよう、必要に応じ大型土のうを設置するなど応急対策を実施しております。

あわせて、大規模な被災箇所である河川七十一か所、道路五十五か所、下水道、砂防、公園などの三十五か所について、本格的な復旧に着手できるよう、国庫補助制度である災害復旧事業の申請手続を急ピッチで進めております。なお、今回の被災箇所数は、二〇〇〇年九月の東海豪雨以降最多となっております。

今後は、国による災害査定を経て、採択を決定した箇所から順次工事発注を進められるよう、被災の少なかった建設事務所から職員を派遣し、一丸となって早期の復旧に取り組んでまいります。

近年、気候変動の影響により災害が激甚化、頻発化する中、本県でも国の防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策などを活用し、河川の改修や道路ネットワークの強化、道路を防護するのり面対策や防災情報の充実等、様々な防災・減災対策を進めているところであります。

今後もこうした事前防災対策を着実に進め、県民の皆様の安全・安心の確保に努めてまいります。

- 13: ◯経済産業局長(矢野剛史君) 最後に、さきの大雨により被災されました中小・小規模企業の皆様への資金繰り支援についてお答えをいたします。

県では、事業者の当面の資金繰りを支援するため、短期的なつなぎ資金として利用できます一般事業資金や、水没した設備の更新等に利用できるパワーアップ資金設備投資促進枠型等、各種資金ニーズに応じた融資制度を設けております。

また、売上高等が減少しました中小企業者に対しまして、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げますサポート資金伴走支援型や、利益率が悪化した中小企業者を支えますサポート資金経済対策特別型など、信用保証料の優遇がある融資メニューがございます。

特に、サポート資金伴走支援型は、新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大をしました中小企業者の返済負担を軽減しまして、収益力改善等を支援するための資金として、ゼロゼロ融資や他の保証付融資からの借換えにも対応してございます。

これらの融資制度により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図ってまいります。

なお、制度融資の取扱い金融機関や県信用保証協会に対しましては、今回の大雨で被災されました事業者について、既往債務の条件変更や借換え等の資金繰り相談に丁寧かつ適切に対応するなど、個別企業の状況に応じ最大限柔軟に対応するよう六月十二日に要請をいたしました。

県といたしましては、こうした取組により、事業の復旧、再開に向けた中小・小規模企業の資金繰り支援に万全を期してまいります。

- 14: ◯福祉局長(植羅哲也君) 少子化対策としての結婚支援についてお答えをいたします。

少子化のトレンドを反転させるラストチャンスとされております今、少子化の大きな要因の一つであります未婚化、晩婚化に対応いたしますため、県が積極的に結婚支援に取り組んでまいりますことは、少子化対策として大変重要であると認識をしております。

本年十月七日の土曜日、愛・地球博記念公園で開催をいたします大規模婚活イベントにつきましては、注目度が高く、結婚を希望する方を支援するという本県のメッセージになるものと考えておりますので、今後、広報等を通じ、結婚を希望する方を応援する機運の醸成を図ってまいります。

また、五月臨時議会で御承認をいただきました計十回のきめ細やかな婚活イベントにつきましては、県内各地で実施ができますよう、人口の多い都市部だけではなく、その他の地域におきましても市町村と連携をいたしながら進めてまいります。

さらに、結婚支援に専門的な知見を持つ結婚支援コンシェルジュを地域団体や企業、市町村に派遣いたしまして、婚活に協力していただける団体の増加に向けた働きかけ、市町村が実施する結婚支援事業への助言、好事例の共有を行うなどにより、地域の取組を充実させてまいります。

県といたしましては、今後とも市町村や企業等と連携を図りながら、結婚を希望する方の支援にしっかりと取り組んでまいります。

- 15: ◯知事(大村秀章君) 中村竜彦議員の質問のうち、六月二日の大雨につきまして、私からもお答えをいたします。

豊橋市など複数の市で二十四時間降水量が観測史上最大となった今回のこの大雨では、河川の氾濫などにより一名の貴い命が失われ、千棟を超える多数の住家被害が発生したほか、農作物、農業用施設など農林水産関連や公共土木施設に甚大な被害をもたらしました。被災された方々に対しまして、改めて心からお悔やみとお見舞いを申し上げる次第でございます。

本県では、東三河地域に洪水警報発表後、直ちに災害対策本部を設置し、情報収集に努めるとともに、県職員を派遣して、市町村支援、防災ヘリコプターによる上空偵察、さらには、本県では初めてとなる災害対策基本法に基づく放置車両の移動措置など、災害応急対策を迅速に実施したところであります。

今後は、一刻も早く被災された県民、事業者の皆様の生活再建への取組と、被災された地域の復旧をより一層加速していかなければなりません。

このため、県民、事業者の皆様に寄り添った支援を行うなど、市町村や関係機関、団体と一体となって、被災地域の復旧・復興に全力で取り組んでまいります。

また、農業用水路や林道等の農林水産関連施設、河川や道路等の公共土木施設の本復旧に向けて、災害復旧関係事業の国庫補助制度を活用するなど、早期の復旧に全力を尽くしてまいります。ということでありますので、この早期の復旧を図るため、この六月定例会に、最終になろうかと思いますが、今積み上げておりますので、この復旧のための追加の補正予算を提出するべく今準備を進めておりますので、その際にはまた御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。

- 16: ◯二十五番(中村竜彦君) それぞれお答えをいただきました。

まず、豪雨被害と対応策についてですけれども、しっかり復旧に向けて取り組んでいただけるという答弁をいただき、また、知事におかれましては、この今定例会の中で追加の補正まで言及をいただきました。本当に力強い御答弁、ありがとうございました。

また、個人が所有している山林等の土砂崩れ等についても、被害をしっかり把握する中で、国の事業を活用するなどして復旧に全力で取り組んでいただけるという答弁もいただきましたが、一方で、熱海で起こった盛土、切土による土砂崩れなどは、この事件を契機に法整備もなされ、本年五月から施行されておりますけれども、こちらも盛土や切土を行った業者など、一義的には個人の責任なんですが、月日がたって所有者も替わり、樹木が生えて森林のような見た目になっていて、いざ崩れたときに、ここはもともと人の手を加えられた盛土、切土だからと、普通の自然林の土砂崩れの対応のようになかなか公が対応してくれないのではないかという不安の声を近隣の住民からいただいております。法律に基づいた指導や勧告からといった順を追った対応にはなろうかと思いますが、近隣の住民に被害が出る前に、必要かつ柔軟な対応をいただきますように要望いたしたいと思います。

次に、結婚支援についてですけれども、今回の質問に際しまして、民間の結婚相談所に伺いまして、その道のプロの皆さんに話を伺ってまいりました。

あいこんナビなどでも情報提供されている自治体や民間でも行われている婚活イベントというのは、そこに参加者を定員どおり募集することができて、そしてカップリングが何組できましたよということが成果とされることが多いわけですけれども、婚活イベントでカップリングした人のうち、その後、自分たちで交際を深めていけるカップルというのはほんの一部で、しかも、そこから結婚まで到達するのは一割を切るぐらいの肌感覚だそうであります。

多くの人は、結婚したい、でも、どうやって恋愛したらいいか分からない、連絡先を交換しても自然消滅してしまう、ここに悩んでいることが多いそうであります。なぜ自然消滅してしまうのか、そこが分からずに、自分の何かがいけないとは感じているものの、どうやって改善するのか分からない、そういう人が結婚相談所のサポートを受けることで、半年から一年以内にすんなりと結婚が決まるケースも多いということでありました。

この交際サポートの部分が結婚相談所の業務の大半であり、本質的な結婚支援であるというのが結婚相談所を経営する彼らの意見でありました。なるほどなと感じました。

今年度、本県として、せっかく大規模なものから各地域での中規模なものまで婚活イベントをやるわけでありまして、それをしっかりと結婚という成果にまで結びつけていくためには、カップリングした双方に対するアフターフォローが必要なのではないでしょうか。また、日本最大級の結婚相談所ネットワークであるIBJのデータでは、特に愛知県は、愛知県内同士の成婚率が他の都道府県に比べて断トツに高いということであります。

このような特性も踏まえて、今回、多く企画されるイベントを通じて、愛知県の結婚支援をより優れたものにしていくため、単なるイベント開催やデータ収集などの表面的な取組に終わらせることなく、今後の結婚まで見届けることができるような事業につなげられる取組とされますように要望いたしまして、私の発言を終わります。

- 17: ◯議長(石井芳樹君) 進行いたします。

森井元志議員。

〔七十三番森井元志君登壇〕(拍手)

- 18: ◯七十三番(森井元志君) それでは、通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。

まず、ギャンブル依存症についてでございます。

この依存症については、この議場でも何度も議論されておりますけれども、改めてですけれども、今現在、全国に三百二十万人いる、そんなことが言われているこのギャンブル依存症の問題について、さらに取組を充実させていただきたい、そんな思いを込めて質問させていただきます。

さて、ギャンブル依存症は、一九七〇年代後半に、WHOにより病的賭博として、国際疾病分類の第十版(ICD─10)に診断ガイドラインを定められたことにより、正式に病気と認められました。

その後、米国では、二〇一三年に、APA(米国精神医学会)の精神疾患の分類と診断の手引の第五版(DSM─5)でギャンブル障害としてその診断基準が定められました。

WHOのICD─10では、ギャンブル依存症、病的賭博を、持続的に繰り返される賭博、貧困になる、家族関係が損なわれる、そして個人的生活が崩壊するなどの不利な社会結果を招くにもかかわらず、持続し、しばしば増強すると規定しています。

APAのDSM─5では、掛金が増えていく、ギャンブルをやめたりするといらいらする、やめようとしても失敗する、ギャンブルをいつも考えてしまう、つらい気分のときにギャンブルをする、失った金を別の日に取り戻そうとする、ギャンブルにのめり込んでいることを隠すためにうそをつく、ギャンブルのために人間関係、仕事、学業などを犠牲にする、他人の金に頼るという九項目のうち八から九項目当てはまると重症、六から七項目で中等症、四から五項目で軽症と、ギャンブル依存症を分類しています。

私は先日、全国ギャンブル依存症家族の会──以下、家族会と呼ばせていただきますけれども──の愛知の皆様方と懇談し、ギャンブル依存症の現状や課題などについて、様々お話をお聞かせいただきました。今日も、松本会長はじめ、有志の皆さんが数名、この議場に来ていただいています。

家族会は、二〇一六年に、東京のギャンブル依存症回復施設、グレイス・ロードの入寮者家族を対象にした家族会が開催されたことを皮切りにその活動の輪が広がり、日本各地で同様な家族会が組織され、ここ愛知では昨年、二〇二二年の一月にギャンブル依存症家族の会愛知が結成されました。

家族会では、借金やその他の問題を繰り返すギャンブラーに対して、何とかできる方法はないだろうかと悩み、自分を責め、苦しんできた家族同士が連携し、当事者との適切な関わり方を学び、啓発活動、情報提供活動とともに、依存者の就労機会の確保を図る活動や、ギャンブル依存症問題の啓発と予防教育の推進を図る活動を行っています。愛知の会では、県内各地で外部講師を招いた勉強会を月ベースで開催し、毎回多くの会員が集い、活発に活動を行っています。

懇談では、まず冒頭、一冊の冊子を渡されました。それは、今まで全国でギャンブル依存症が原因で引き起こされた強盗、殺人等の重大事件、横領等企業犯罪事件、詐欺などの事件など、六百九十九件の事件をまとめた冊子でした。そして、その雑誌には載っていない、つまり、事件には至らないけれども、というより、家族の皆さんや支援者、関係者の皆さんの懸命な努力により事件になることを食い止められている事案が数多くある現状などもお聞かせいただきました。

家族会の皆さんは、その活動を進める中で、切実な思いとして、依存症に至ってからの対応ではなくて、そこに至らせないための予防こそが、この治療が難しい病気に対する最善の対策だと訴えられました。

さて、少し前まではギャンブルをするためにはギャンブルができる場所に行く必要がありましたが、今日では誰しもがその環境をポケットに入れて持ち歩いています。その上、仮に自身の口座に現金がなくても容易にお金を調達できる、そんな環境が整っています。

もちろん、インターネットを介してアクセスするカジノ、いわゆるオンラインカジノは、たとえそれが海外では合法的に運営されていたとしても、日本国内から接続して賭博を行うことは違法で、賭博罪が適用され、常習者には常習賭博罪が適用されることは言うまでもありませんが、ギャンブルを取り巻く環境はICTの発展とともに変化が起こっており、そして、それに伴ってギャンブル依存症を発症する人の状況にも変化が起こっています。

家族会とも連携している公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会──以下、考える会と呼ばせていただきますが──が対応した相談者の数とその年齢や理由を見てみますと、二〇一九年では相談者件数百八十八人のうち、二十歳代が二八%、三十歳代は三六%、四十歳代は二三%。翌年は、相談件数百六十九人のうち、二十歳代は二五%、三十歳代は三七%、四十歳代は一八%。二〇二一年は、相談件数二百十二人のうち、二十歳代は三五%、三十歳代は三二%、四十歳代は二一%。そして、二〇二二年では、相談件数三百九十六人のうち、二十歳代は三九%、三十歳代は三三%、四十歳代は一八%だったということです。

また、相談者のうち、オンラインカジノが原因の相談が、二〇一九年、二〇二〇年には全体の四%程度だったものが、二〇二一年には一〇・八%、二〇二二年には一三・一%となっています。

まとめますと、相談者は二〇一九年には百八十八人だったものが二〇二二年には三百九十六人に増加しているということ。そして、相談者の年齢分布では、二十歳代の割合の増加が顕著に見られ、コロナ禍が本格的になる二一年には今まで一番多かった三十歳代を超えたということ。また、相談の原因も、同じく二一年からオンラインカジノの割合の増加が、これも顕著となっているということです。

もう一つ、考える会が昨年行った調査では、ギャンブル依存症を発症した当事者のうち、大学以上に進学した学生三割がその教育機関を中退してしまうという結果もあります。

さて、本県では、第二期愛知県ギャンブル等依存症対策推進計画を定め、その対策に当たっています。この計画の学校教育における指導では、二〇一八年三月に公示された高等学校学習指導要領──以下、指導要領と言いますけれども──においては、保健体育科の指導内容として、新たに精神疾患が取り上げられ、二〇一八年七月公表の指導要領解説保健体育編において、ギャンブル等への過剰な参加は習慣化すると嗜癖行動になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れるようにとされています。

先ほどの家族会や考える会の調査結果を見ても、ぜひなるべく早いタイミングからしっかりとしたギャンブル依存症の予防教育に取り組んでいくべきと考えます。

そこで、県立高校において、ギャンブル依存症についてどのように指導が行われているのか、また、ギャンブルを取り巻く環境変化への対応など、指導していただく教員の先生方に対する知識の充実にはどのように取り組まれていくのかお伺いをいたします。また、今後、ギャンブル依存症の予防教育にどのように取り組んでいかれるのかもお伺いをいたします。

また、県立大学においてはどのような取組を行っているのか、そして、今後どのように充実させていかれるのか、お考えをお伺いいたします。

続きまして、愛知の子供たちの体力、運動能力、そして運動習慣向上へ向けての取組について質問いたします。

スポーツ庁が、二〇二二年四月から七月までの期間に、小学校五年生、中学校二年生を対象に実施した全国体力・運動能力、運動習慣等調査では、本県の当該学年の子供たちの合計点は、小学校五年生では、男子が四十六位、女子は全国最下位、中学二年生では、男子は全国最下位で、女子は四十六位という残念な結果でありました。

この全国体力・運動能力、運動習慣等調査について、以前もこの場で取り上げられていますのでごく簡単に説明させていただきますと、全国的な子供の体力、運動能力の状況を把握、分析することにより、国や教育委員会が子供の体力、運動能力の向上に関わる施策等の成果と課題を検証し、その改善を図ることや、学校が体育、保健体育の授業等の充実、改善に役立てる取組を通じて、子供の体力、運動能力の向上に関する継続的な検証改善サイクルを確立することを目的として、スポーツ庁が毎年行っているものです。

定期調査となった二〇〇八年当初は、全国学力テストの体力版としての位置づけでしたけれども、実技調査では、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、二十メートルシャトルラン、中学校二年生は持久走との選択制、五十メートル走、立ち幅跳び、ソフトボール投げ、中学二年生はハンドボール投げ、あわせて、生活習慣や食習慣、運動習慣などについて調査をしています。

この調査の結果を過去十五年ほど振り返ると、合計点では、小学校では、男子が若干の低下傾向、女子は若干の向上傾向、中学校では、男子がほぼ横ばいですが、女子は向上傾向にありました。そして、二〇一八年度以降は、全学年、男女とも減少傾向が続いて、今日に至っているということであります。

本県の状況は、ほぼ全国の傾向に準じた形で推移していますが、いずれの年も残念ながら全国の平均を下回り、低水準で推移しており、昨年の結果は、男子については、小学校、中学校ともに若干前年を上回る結果となったようですが、全体では冒頭申し上げたような残念な結果となっています。

県教委もこの問題については、二〇一三年にいきいきあいちスポーツプランを、そして、今年から新たに五か年の愛知県スポーツ推進計画を策定して、愛知の子供たちの体力、運動能力の向上に向けて取組を始めておられます。また、教育長もこの場の答弁で、二〇二六年までに本県での全国体力・運動能力、運動習慣等調査が全国水準に近づくように取り組んでいく旨を発表していただいています。

教育長が期間を指定して目的を設定した形ですので、今後、調査結果に期待しています。ぜひ、受験対策、つまり調査項目でよい成績を取る対策ということだけではなくて、しっかりとした体力、運動能力の向上、そして、将来にわたってその子の人生をも左右する運動習慣の底上げということをしっかり念頭に置いて御尽力いただきたいと存じます。

そこでお伺いいたします。

毎年行われるこの全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果は過去から残念な結果が続いており、したがって、県教委としても体力、運動能力、運動習慣の向上に向けて取り組んでこられているはずですが、なかなか結果が見えてこないというのが現状だと思います。そのことを踏まえて、今後、具体的にどのように取組を進めていかれるのかお聞かせください。

さて、生徒に対しての取組とともに、その前の段階、特に成長期の体力、運動能力、運動習慣の向上に向けての取組も大変重要だと考えます。

スポーツ庁が昨年取りまとめたスポーツ基本計画では、各年代に対する目標とその目標達成のための取組について、地方公共団体や民間事業者などに対し、障害の有無や性別等にかかわらず幼児期からの運動習慣を形成するため、保護者、保育者などに対し、幼児期における運動の重要性や安全にスポーツを実施できる施設などに関する情報発信を支援するとともに、幼児期運動指針やアクティブチャイルドプログラムの活用等を通じた運動遊びの機会の充実を促進するとしています。

このアクティブチャイルドプログラム──以下、ACPと略しますけれども──ACPの教育方法について、古くからの友人の紹介で、岐阜大学教育学部の春日晃章先生にお話を伺う機会に恵まれました。快く面談に応じてくださった春日先生は、文部科学省の運動あそび編集委員をはじめ、岐阜県の児童生徒体力向上委員などを務めておられ、スポーツ庁が昨年取りまとめたスポーツ基本計画で、今後充実、促進するとしている幼児期の運動やACPについて大変造詣の深い方です。

まず、ACPとは、発育期の子供たちが遊び体験を通じて体を動かすだけでなく、自発的、積極的に人と関わり、協調性を育て、心理的、身体的な成長につなげるという日本スポーツ協会が考案したスポーツ教育方法で、懇談の中で先生は、トップアスリートは、その運動技術はたけているが、必ずしもボール投げというような単純な基礎的な運動に全てたけているとは限らないということや、今日の成長期にある子供たちの生活環境においての相対的な運動量の低下を指摘されながら、発育期の子供は身体活動による運動刺激によって成長ホルモンが分泌され、筋骨系、神経系、呼吸器・循環系などが発達し、免疫機能や身体的ストレスに対する抵抗力も備わり、体が成長する。また、メンタル面でも、判断力、精神的ストレスに対する抵抗力などが向上する。だからこそ、ACP等の運動遊びを通じて、一点突破ではなくて、総合的に、しかも、やらされている感を感じず、自然な形で子供たちが運動できる環境、そして習慣づけることが大切とお聞かせいただきました。

本県の子供たちの体力、運動能力、運動習慣の全体的な底上げ、向上に向けてはもちろんのこと、子供たちの健全育成のためにもぜひ取り組むべきだと感じました。

そこでお伺いいたします。

子供たちの運動習慣の形成を大きく左右する運動遊びの機会の充実に向けて、本県ではどのような取組を進めておられるのか。また、ACPの県下での活用はどのように進んでいるのか、また、今後その普及にどのように取り組んでいかれるのか、お聞かせをください。

最後に、警察手数料におけるキャッシュレス決済の推進についてお伺いをいたします。

以前に、米国で大手コーヒーチェーンの店に立ち寄った際に、私の前でレジに並んでいた方々が次々とクレジットカードで代金を決済していく姿をかいま見て、コーヒー一杯でもカード決済かと思ったことがありましたが、それからしばらくして、日本でもクレジットカードを含むキャッシュレス決済の利用の普及は目覚ましいものがありました。

様々な方法のキャッシュレス決済を取り扱う各社が、様々なアイデアを駆使して、競って導入キャンペーンを行いました。そして、コロナ禍の人との接触、応対を最小限に、そして、ほかの人の触れたものにはなるべく触りたくない、そんな消費者の感覚が折からのキャッシュレス決済の広がりに拍車をかけました。

一度キャッシュレス決済を使い出すと、その便利さは言うまでもなく、現在、私自身も、例えば、会の会費などを除くと、ほとんどの決済は何らかのキャッシュレス決済を利用して、いつもはそれこそ駐車料金程度の小銭しか現金を持っていないことが多く、そして、この現金を持っていないという状況にも不安を感じないようになっています。

さて、私は以前からこの議場で県証紙について幾度となく質問をさせていただきました。当初、わざわざ証紙を購入しなければならないという一手間の煩わしさ、証紙を運用することによる証紙の印刷代や手数料等のコストの問題などの視点で論じていましたが、今日では、それらに加えて、キャッシュレス社会に行政機関もしっかりと対応しなければならないという課題が加わっています。

もちろん、県もこの流れを受け止めて、県関係機関でのキャッシュレス決済を随時導入してきています。二〇二〇年度に公の施設において実施したキャッシュレス決済に関するニーズ調査の結果を踏まえて、今年度中には公の施設においてキャッシュレス決済も順次導入していくということですので、利用者の皆様の利便性も大きく向上すると期待をしています。

さて、本県の手数料などの支払い窓口業務、例えば証紙の利用が大変多い窓口は、運転免許の書換えや車庫証明の発行など、県警察行政となっています。

参考までに、全国の警察行政におけるキャッシュレス決済の導入の状況を見てみますと、警視庁では早々と二〇二一年から、クレジットカードはもちろんのこと、各種電子マネー、QR決済が利用可能となっており、茨城県警でも運転免許関係手数料について同様のキャッシュレス決済を可能にしています。二〇二二年には京都府警も警察手数料全般でキャッシュレス決済が可能になり、来年度からは埼玉県警でも各種手数料の支払いでキャッシュレス決済が可能になります。

今日の社会情勢を鑑みると、県行政の機関の中で一番一般県民の皆様が手数料などのお金のやり取りをする機会が大変多い警察行政ではキャッシュレス決済の導入は不可避となっていると考えますが、県警察として、キャッシュレス決済についてどのように考えておられるのか、また、今後どのように取り組んでいかれるのかを警察本部長にお伺いいたしまして、私の壇上からの質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)

- 19: ◯教育長(飯田靖君) 初めに、県立高校におけるギャンブル等への依存症に関する教育についてお答えをいたします。

議員お示しのとおり、二〇二二年度から実施をしている現行の学習指導要領から、アルコール、薬物などの物質への依存症に加えて、ギャンブル等の行動嗜癖に関する学びが新たに加わっております。

県立高校では、保健の授業において、アルコールやニコチンの摂取、ギャンブル、買物、ゲームやスマートフォンの使用など、特定の行動が行き過ぎると脳の神経回路の機能不全が生じ、自分の意思でやめることが難しくなり依存状態になることを子供たちに教えております。

依存は、開始年齢が低いほど陥りやすい傾向があり、様々な健康問題や社会的問題を引き起こすため、授業の中で予防に向けた教育に力を入れているところでございます。

また、教員のギャンブル等への依存症に関する知識の充実につきましては、文部科学省が作成をした教師用の指導参考資料であるギャンブル等依存症などを予防するためにを各学校へ配付し、授業での活用を促しております。

子供たちの健全な成長のために、ギャンブルを含めた依存症について学ばせることは重要なことと考えております。今後は、保健体育科の教師を対象とする会議や研修会などにおいて、依存症に関する最新の知見やデータ、授業の実践例を提供するとともに、研究会において、担当教員同士がグループワーク等で意見交換をすることで見識を深め、これらを授業で活用することにより効果的な予防教育が行われるよう、しっかりと取り組んでまいります。

次に、子供の体力向上に向けた取組についてお答えをいたします。

子供の体力向上につきましては、コロナ禍における運動量の減少の影響も含め、現状を正確に把握した上で適切に対策を講じていく必要があると考えております。

そこで、今年度、体力の測定や評価を専門とする大学教授の協力を得て、小中学校における体力テストの数値と子供たちの運動に対する意識や生活習慣などのデータを基に現状を分析し、体力向上に向けた方策を立ててまいります。

そして、分析の結果を踏まえて十の市町を抽出し、小中学校の現場で大学教授による実践的な指導を行い、その様子を動画にまとめて、県教育委員会のウェブサイト、あいち体育のページに掲載をして、県内の全ての小中学校で活用するよう促してまいります。

また、あいち体育のページには、体力テストの記録を入力すると、八つの体力テストの種目ごとの点数を八角形のレーダーチャートで表示をする機能があり、その種目別の運動プログラム動画は、体の基本的な使い方などを学べる初級編から中級編、上級編とレベルに応じて視聴をでき、全体として望ましい運動習慣の確立につながるものとなっております。

そこで、これらを紹介する保護者向けのリーフレットを作成して、家庭においても子供の体力、運動能力の向上に関心を持ち、実践をしていただけるよう働きかけてまいります。

このように、学校と家庭を両輪として、本県でアジア・アジアパラ競技大会が開催をされスポーツへの関心が高まる二〇二六年をターゲットに、子供の体力を全国水準に近づけるよう、しっかりと進めてまいります。

- 20: ◯県民文化局長(伊藤正樹君) ギャンブル等依存症の予防教育についてのお尋ねのうち、県立の大学における取組についてお答えします。

県立の大学では、大学生活を始めるに当たり、新入生ガイダンスにおいて様々な啓発を行っております。また、県立大学長久手キャンパス、守山キャンパス及び芸術大学の三つのキャンパスのそれぞれの学生相談室において、臨床心理士などの相談員が、学生生活、学業、心や体の健康、進路、就職等の相談に対しアドバイスやサポートを行っており、その中でギャンブル等依存症についても対応することとしております。

二〇一八年十月に施行されたギャンブル等依存症対策基本法では、毎年五月十四日から二十日はギャンブル等依存症問題に関する啓発週間とされており、文部科学省から大学に対し、ギャンブル等依存症に関する啓発用資料の活用について通知をされているところであります。

こうしたことから、新入生ガイダンスをはじめ、学内の情報配信サイト等も活用し、学生及び教職員に啓発用資料を配付するとともに、学内にポスターを掲示するなど、ギャンブル等依存症問題に係る知識の普及を図ってまいります。また、学生相談室に相談があった場合には、愛知県精神保健福祉センターなど、専門の相談窓口を紹介することとしております。

県立の大学では、このように、ギャンブル等依存症の問題を含め、学生生活や健康に不安を抱える学生に対して様々な取組を行っておりますので、県といたしましては、情報提供や助言等を行い、大学のこれらの取組が充実するよう支援をしてまいります。

- 21: ◯スポーツ局長(松井直樹君) 子供たちの運動遊びの機会の充実と、アクティブチャイルドプログラム(ACP)の活用、普及の取組についてお答えいたします。

本県では、活力ある生涯スポーツ社会づくりを目指すため、ライフステージに応じた運動プログラムを二〇一七年三月に策定し、その幼児編において、運動遊びの入り口となるリズム遊びなど、三つの運動プログラムをウェブページで紹介しております。

この運動プログラムの普及促進のため、市町村や地域スポーツの関係者などを対象に実技と座学による伝達講習会も開催しており、昨年度には県内百三十四の総合型地域スポーツクラブのうち四十四クラブが児童向けの運動遊びを取り入れた教室を開くなど、徐々に取組が広がり始めているものと考えております。

引き続き、この運動プログラムの周知を図りながら、運動遊びの機会の充実に取り組んでまいります。

また、子供が発達段階に応じて身につけておくことが望ましい動きを習得するACPは、幼児期の子供たちがスポーツの楽しさに気づくきっかけとなり、運動習慣の形成につながるものと期待されます。このため、ACPの普及に向け、愛知県スポーツ協会が窓口となってスポーツ少年団に教材を提供しているほか、今年度は、市町村、幼稚園、保育園の担当者などを対象とした普及講習会を県内二市町村で開催する予定としております。

さらに、希望する市町村に対してはACP体験教室を開催しており、今年度は、豊橋市、津島市、江南市で行う予定でございます。

今後とも、市町村や地域スポーツ関係者、愛知県スポーツ協会などと連携し、ACPなどを活用した子供たちの運動遊びの機会の充実に努めてまいります。

すみません、先ほどの御答弁で、総合型地域スポーツクラブのうち四十四クラブが児童向けの運動遊びと申し上げましたが、幼児向けの運動遊びでございます。申し訳ございませんでした。

- 22: ◯警察本部長(鎌田徹郎君) 県警察におけるキャッシュレス決済の考え方等についてお答えいたします。

経済産業省の発表によれば、二〇二二年のキャッシュレス決済比率は三六・〇%ということでありまして、民間においてはキャッシュレス決済が浸透してきているものと承知をしております。このような社会情勢の中、警察行政における手数料の納付におきましても、キャッシュレス決済を導入し、多様な納付方法を提供することが県民の方々の利便性の向上につながるものと考えております。

この考え方の下、県警察の取組といたしましては、警察本部、警察署のほか、運転免許試験場、東三河運転免許センターにおきまして、来年四月からキャッシュレス決済を導入する準備を進めているところでございます。

具体的には、運転免許の更新手数料や自動車保管場所証明の申請手数料をはじめ、各申請窓口で取り扱います全ての警察手数料について、現状の証紙による納付に加え、クレジットカード、交通系ICカードなどの電子マネー、QRコードなどのコード決済でも納付できるようにするもので、今年度末までに必要な機器等を整備することとしております。

今後も、県民の方々の利便性の向上につながるものとなりますよう、キャッシュレス決済の推進に取り組んでまいりたいと、以上、このように考えています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 23: ◯四十番(朝日将貴君) 暫時休憩されたいという動議を提出いたします。

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

- 24: ◯議長(石井芳樹君) 朝日将貴議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

- 25: ◯議長(石井芳樹君) 御異議なしと認め、暫時休憩いたします。

午前十一時四十二分休憩

━━━━━━━━━━━━━━━━━

午後一時開議

- 26: ◯副議長(いなもと和仁君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

通告により質問を許可いたします。

岡明彦議員。

〔五十二番岡明彦君登壇〕(拍手)

- 27: ◯五十二番(岡明彦君) 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い質問してまいります。

五月七日に放映されたNHKスペシャル、いのちを守る学校に 調査報告”学校事故”は、二〇〇五年以降の学校での重大事故で亡くなった子供一千六百十四人、何らかの障害が残った子供七千百十五人、計八千七百二十九人の事故データを分析して、同じような事故が全国で繰り返されている実態に警鐘を鳴らすものでした。

番組中、名古屋大学の内田良教授の学校で起きている事故はコピペ事故のようなものとの言葉が紹介されます。同じような事故を起こさないよう、私たちは日頃からどのような準備や体制を整えておけばよいのかを考えていかねばならないと強く思いました。

第一問では、学校の重大事故を減らすべく、学校の安全について、番組での指摘を参考にしつつ行いたいと思います。

さて、取材班は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの持つ膨大な事故データをAIで解析させ、重大事故には四つの大きな塊があるとしています。一つ、中学、高校での体育の授業において、持久走など走る行為に起因すると見られる心臓系突然死。二つ、窓からの転落事故。その多くは窓の近くにあるロッカーなどの足場の存在が認められている。三つ、ゴールポスト等の下敷きになっての事故。四つ、低学年に見られる給食中の窒息死、ミニトマトや白玉だんごなどの丸くてつるつるしたものを詰まらせたことに起因する事故。

こう整理された重大事故ですが、起因となることを丁寧に排除していけば事故が減るように思えてなりません。例えば、窒息死の対策としては、ミニトマトを切り分けて給食で出せばよいと私でも考えつきますが、一向になくならないわけです。

では、具体の対応策を徹底することが難しいのはなぜか。番組では二つ理由が挙げられます。一つは、学校の安全管理が専門家ではない教職員に委ねられていること、もう一つは、自治体間の情報共有の難しさです。

一つ目の理由について取材班は、安全点検は定期的に各学校で行うと定められているが、教職員だけで対応することが困難になり、限界に近づいていると付け加えます。

私が調査中に目にした三月三日公表の消費者安全調査委員会の学校点検についての報告書にも同様な指摘がされています。固定されずに積み重ねられたロッカーや棚といった小中学生が死亡する危険のある施設や設備が訪問した全ての学校で確認された。効果的な安全点検の手法が標準化されていないことや、教職員の厳しい勤務実態の中で安全点検を支援する体制が不十分であると。私たちは心してこれらの意見に耳を傾け、子供の命を守る対策を具体に講ずるべきです。

そして、もう一つの理由、自治体間の情報共有の難しさについて番組では、堺市教育委員会の対策を共有できる場があれば共有したい。うちの市から隅々まで発信というのはなかなか難しいとの言葉が紹介されていました。

堺市では、市内の小学校で転落死亡事故が起きた後、足場となるものを全て撤去したり、校舎を新たに建てる際には設計段階から転落防止の対策を施したり等、具体に対策を講じてきたのですが、その事例を横展開できない難しさが示されていました。

本県でも類似例があります。それは、本県と包括連携協定を結び、県内の教育現場で熱中症対策を支援している大塚製薬の担当者の指摘から分かります。氏いわく、二〇一八年に熱中症で小学一年が亡くなった豊田市教育委員会では、その後、市内学校での熱中症対策に万全を期している。しかし、その流れが県内に浸透しているとは言い難い。他山の石になっていないと。

さて、情報共有の課題については、さきに紹介した内田教授は、学校教育は自治体が独自に教育するという自主性を大事にしている領域でもある。でも、子供の安全や命は国が責任を持つべきと意見していますが、子供の命の重さを思えば、県も国と同様の責任を持ち、情報共有の方策を取るべきと考えます。

番組からは離れますが、具体の対応策が実施されにくい理由について、東洋経済オンラインエデュケーション×ICT、特集、いじめの重大事態や事故の危機対応、できる学校と間違う学校の決定的差に掲載された日本リスクマネジャー&コンサルタント協会の石川慶子氏の話も傾聴すべきものです。学校での危機管理研修や危機対応のほか、自治体の教育委員などを務めてきた専門家である氏はこう指摘します。問題が起こってしまうと、対症療法にならざるを得ないのが現状のようだが、実は大きな事件や事故を起こしやすい学校とそうでない学校には明確な差があるとした上で、それは管理職の力量だ。結局、校長の在り方が大きな差を生んでいると。この指摘について私は、県教委や校長会などが定期的に行う管理研修によって、そのリスクをヘッジできると思いますが、石川氏はこうも述べています。経験豊富な教員OBや警察OB、弁護士らが学校に関われば現場は大いに助かります。家庭や社会の変化のしわ寄せが学校に押し寄せていることを地域や社会が理解し、学校をサポートしていく体制づくりが欠かせないと。私は、本県においても、学校での重大事故を繰り返さないために、学校の安全について外部によるサポート体制を構築すべきと考えます。

そこで、二点質問します。

一つ、県教委に報告されている県立学校の学校管理下における重大事故の状況について伺います。

二つ、学校管理下における事故を減らすため、県教委としてこれまで学校における安全点検をはじめ、どのように取り組んできたのか。また、今後どのように取り組んでいくのか、伺います。

次に、ICT教育の普及に向けた取組について質問します。

現行の高等学校学習指導要領において、情報活用能力が言語能力、問題発見・解決能力等と同様に学習の基盤となる資質、能力と位置づけられています。そして、各学校において、コンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ると明記されています。

ICT環境の整備とともに、学習活動において積極的にICTを活用することは重要です。一方、コロナ禍にあって、児童生徒の学習継続という課題もあり、ICT教育はいや応なく進まざるを得なくなりました。その結果、教員のICTを活用する能力は急速に高まったと認識しています。

本県では、国の交付金も活用しながら、公費により県立学校の児童生徒用タブレット端末の整備を段階的に進め、特別支援学校においては二〇二〇年度に、高等学校においては二〇二二年度にそれぞれ一人一台タブレット端末の整備を完了、ICT環境の整備が大きく進んだことから、例えば、ICTを活用することで、プリントの印刷等の時間を授業時間に充てることができるようになったり、また、教員が板書をする時間、生徒がノートを取る時間が削減され、グループワークなどの言語活動や問題演習の時間をつくり出せたりと授業の幅が広がったとの事例をお聞きしています。

さて、先日、本県と包括連携協定を結んでいる日本マイクロソフト社に伺い、今後、ICTを活用した教育がどう進んでいくのかをテーマに勉強してきました。最先端の学習事例を教えていただきましたが、目からうろこの話が続きました。

マレーシアでは、同社のマイクロソフト365エデュケーションにあるリーディングプログレス、リーディングコーチを活用して、小中高生の個別最適化した英語教育を継続的に展開しているとのこと。この機能は、児童生徒が各自で音読し、レコーディングを提出、提出した音読をAIが自動で採点、音読が苦手だった単語をAIが抽出をして、発音や意味を自分で確認、復習できるものです。マレーシアでは、国際社会に通用する英語力を情報分野のテクノロジーを最大化して育成しているわけです。また、同社によると、今後は、マイクロソフト365エデュケーションにあるスピーカープログレス、スピーカーコーチの活用によって、児童生徒に必要なプレゼンテーション能力を高める学びもできるとのこと。さらに刮目すべきは、台湾政府がマイクロソフト社との協働で生成AIを活用した最先端の英語教育をスタートさせたことでした。お話を伺い、最先端の英語教育はすごいスピードで加速している、遅れてはならないとの感を禁じ得ませんでした。

翻って本県は、こういった最先端の知見を有する日本マイクロソフト社と連携協定を結び、同社のサポートによって新たな学びの進捗と教員のICT活用能力のアップを進めていると承知しています。また、県立学校の全ての児童生徒がこの優れた機能を持つマイクロソフト365エデュケーションを使用する権利を持っていると聞いておりますので、お尋ねします。

県立高校の授業などにおいて、ICTを効果的に活用した取組にはどのようなものがあるか伺います。

あわせて、日本マイクロソフト社との包括連携協定による具体の事業のこれまでと今後の予定について伺います。

さて、二〇二一年一月に中央教育審議会が出した答申、令和の日本型学校教育の構築を目指して、全ての子供の可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの実現においては、生徒が端末を日常的に活用し、ICTの活用が当たり前になるよう、教師の資質、能力の向上とICT人材の確保を含む環境整備が重要とされました。生徒も教員も必要なときにいつでもICTが使える教育環境を整えるためには、高速大容量通信ネットワーク整備などのハード面に併せて、ICT人材の確保などソフト面の整備も不可欠です。

私は昨年六月の定例会で、ICT教育の普及には、授業や校務など様々な場面で教員をサポートするICT支援員が重要であるとし、支援員の拡充について質問、要望いたしました。しかしながら、学校の現場からは、いまだICT支援員が足らないのでDXの進捗は滞りがちだ。その一方で、教員間でデジタルスキルの格差が広がっているとの声を聞いています。また、非常勤講師用の端末が不足しているので、非常勤講師が担当している教科によってはICTを活用した授業ができずにいるとも伺いました。

統計によると、昨年五月一日現在、本県の県立高校の非常勤講師数は二千八百八十二人、フルタイムでない臨時的任用教員数は八十九人、正規教員には一人一台端末が配備されていますが、一校当たり平均二十人となる非常勤講師や臨時的任用教員が使える端末は各学校ともごく僅かでした。全ての教員に端末が行き渡っていないことが学校でのICT活用のバリアになっているとしたら、ICT教育の一層の進捗に期待をする私としては残念でなりません。

そこで質問です。

本県におけるICT支援員の今年度の派遣状況と今後の派遣方針をお聞きします。

また、ICTを活用した教育のさらなる普及に向けて、教員への端末整備をはじめとするICT環境の基盤拡充やICT活用に係る教員への支援にどのように取り組んでいくか伺います。

次に、役職定年校長の継続的経営参加について質問します。

現在、県教委は、中高一貫校や不登校特例校、さらには夜間中学の設置等々、堰を切ったかのごとく教育改革に取り組み始めています。また、現場の学校には、第二問で話題にしたICT教育の推進をはじめ、アクティブラーニングや探求学習等々、新たな学びの実践が求められています。その一方、第一問で話題にした学校の安全や災害対策など、児童生徒の命を守る取組、はたまたインクルーシブ教育、働き方改革等々、今社会で論議されている課題についても学校は真摯に向き合わざるを得ません。さらに、近隣をはじめとする地域のみならず、スクールソーシャルワーカーや部活動指導員等々、校外関係者との連携も質量ともに増加しています。学校の仕事は以前と比べ膨大かつ複雑なものとなり、校長の経営手腕がいやが上にも試される時代になっています。

さて、管理職業務の多忙さと学校経営における新たなミッションを遂行しなければならない責任の重さからか、近年、管理職を目指す教員が減り続けているのは周知のとおりです。本県の校長任用受審統計によると、令和四年度の受審者数は、十年前の平成二十五年度の百四十三名と比較すると三一%減の九十八名で、十年間で初めて百名を切りました。さらに、多忙の象徴ともいわれる教頭の任用受審者数は、十年前の二百三十六名に対して、令和四年度は百二十七名、ほぼ半減となっています。その一方で、M字型となっている教員の年齢構成のうち、年齢の高い集団が大量に定年を迎えているので、教頭合格率は十年前の二七・一%から、令和四年度は六四・六%まで跳ね上がっています。合格者平均年齢はこの十年で三歳ほど若くなっており、令和四年度は四十八・一歳、最年少合格者は四十二歳、若い教頭が大量に誕生する時代になっています。

このことについて、校長を務める管理職から、経験が不足がちな若い教員を教頭職に登用せざるを得ない状況下では、学校経営における校長の責務は一層大きくなってしまう。今の時代に必要な攻めの経営や改革が後手になってしまうことを危惧する等のお話を伺いました。学校管理職を取り巻く客観的な状況やこういった話を聞くにつけ、県教委が目指す教育改革や再編計画等が滞ってしまうことを心配するのは私だけではないと思います。こういった管理職に係る課題は全国変わりがないことは推量できますが、ほかの地域では、学校管理職の力量維持のために再任用校長の制度を充実、拡充させています。幾つか紹介します。

長野県教委では、役職定年を迎える校長を継続して登用する特例任用校長制度を来年度から行うとしています。これは職員の定年が六十五歳に引き上げられ、このままでは役職定年となる校長が教諭に降任となることに対応するものですが、視察で長野県に伺った際、県教委からは、退職者が多く、約三年で顔ぶれが入れ替わってしまう状況を打破しようと、二〇一七年度から定年退職をした校長の再任用を進めてきた。再任用校長は新任校長の相談役や見本となり、導入の効果があったとお聞きしました。その上で担当者は、現在、高校再編が進められており、継続性のある学びを大事にしたいとして、再任用の特例任用校長が持つマネジメント能力等によって教育課題と人材不足の解決を目指す狙いもあると話されました。

続いて、同じく視察した東京都の例を紹介します。

都教委では、今後役職定年制度を導入するものの、公務に著しい支障がある場合、引き続き管理職として勤務可能な特例をありとするとのことでした。特例を設ける背景には、二〇〇九年から、都教委は管理職の大量定年退職に備えて管理職の再任用制度を導入しており、現在、校長の約三割が再任用校長であることにあると伺いました。また、高度な専門的知識等を活用して経営する必要のある学校など、管理職の力量が問われる学校に再任用校長を積極的に配置していることもお聞きしました。経験豊かで実力ある管理職人材の再活用を最大化している印象を受けました。

さて、再任用校長について愛知県教委は、二〇二一年二月の定例会で私の質問に対して、本県では義務教育の分野で再任用校長がおり、有意な働きをしているとの趣旨の答弁があったところです。

そこで質問します。

愛知県における現在の再任用校長の任用数を伺います。

また、県立学校において、過去三年間の定年校長の再就職状況について伺います。

役職定年を迎えた校長のうち、豊かな教育経験やマネジメント力を有している者を継続的に学校経営に参加させることで、課題解決や教育変革を図ることが可能になると私は考えますが、これまでの定年校長の活用と今後の役職定年を迎える校長の活用についての考えを特例任用校長制度の導入を含めて伺います。

最後に、音声コード、ユニボイスについて質問します。

音声コード、ユニボイスは、文字情報を二次元コードに変換したもので、ユニボイス専用のスマートフォンアプリを使って、スマートフォン──以下スマホと言いますが──スマホのカメラをかざすと、文字情報を音声で聞くことができます。視覚障害のある方だけでなく、小さい文字が見えづらい高齢者、日本語の読み書きは難しいが、会話は理解できる外国人へも情報を届けることができる便利なツールです。

音声コードの読み取り装置には、現在、文字コードを読み取るタイプや紙面全体をスキャンして読み上げるタイプなど数種類ありますが、文字コード読み取りタイプで約十万円、スキャンタイプで約二十万円と高額です。その一方、ユニボイスは無料アプリをスマホにインストールするだけで使えるので、導入の垣根は低く、誰にでも簡単です。また、音声コードを作成するソフトは、NPO法人日本視覚障がい情報普及支援協会が自治体や公益社団法人に無償貸与してくれるので、公的機関でも導入しやすくなっています。

さて、音声コードは正確に情報を伝えることができるため、私たち公明党は、そのネットワークを最大化して導入の後押しに取り組んでいるところです。ここで、全国のユニボイス導入例を紹介します。

福岡市では、特別定額給付金や新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせなどに、国はねんきん定期便といった重要な通知などで活用しています。また、日本視覚障がい情報普及支援協会は、視覚障害のある方や高齢者がすぐに見ることができて分かりやすい、スマホで聞く音声読み上げ形式のハザードマップの普及に取り組み始めています。福岡市においては、市役所の障がい企画課、各区役所の福祉・介護保険課、携帯電話事業者四社の主要ショップで、視覚障害のある方に対してユニボイスアプリのインストールや使い方などを無料で説明、サポートすることまでしています。

また、民間においても注目される取組があります。長崎市の某ホテルでは、レストランの料理を再現したレトルト商品のパッケージに音声コードをつけました。何分温めればいいのか分からないといった視覚障害者の素朴な疑問に応えるかのように、ユニボイスによって、五百ワットの場合一分三十秒、六百ワットの場合一分二十秒、蒸気口は袋の表面についているひだの部分にありますなどと調理法や注意点を説明する音声がスマホから流れます。購入した視覚障害者からは好評で様々な意見が届いており、それを参考にホテルでは、カロリー表示やアレルギーへの注意についても音声化することを検討中とのことです。

さて、このユニボイスは、二〇一六年二月定例会で、私が色覚障害のある方のバリアフリーについて質問したのをきっかけにして、本県が作成した視覚情報のユニバーサルデザインガイドブックに視覚障害のある方への配慮の方法として記載されています。

そこで質問です。

現在の県機関での音声コードの活用状況と県内市町村の自治体での導入状況をお尋ねします。

あわせて、県は、視覚情報のユニバーサルデザインのさらなる進捗に向けて、音声コードを今以上に活用してもらうため、どのような取組をするつもりかを伺います。

以上で壇上での質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)

- 28: ◯教育長(飯田靖君) 初めに、学校管理下における重大事故についてのお尋ねのうち、県立の高校と特別支援学校の重大事故の状況についてお答えをいたします。

児童生徒の死亡、入院、一か月以上の治療を要する事故が発生をした場合や、熱中症により救急搬送された場合などには、学校管理下であるかどうかにかかわらず、重大事故として学校から県教育委員会に報告をすることとしております。このうち、学校管理下における重大事故の人数は、記録が保存をされている二〇一八年度から二〇二二年度までの五年間の合計が百四十三人であり、年平均で二十八・六人となっております。

事故の原因につきましては、授業や部活動などでの接触、衝突によるものが五十二人で全体の三六・四%と最も多く、次いで、熱中症による救急搬送が四十七人で三二・九%、単独の転倒等が二十三人で一六・一%、持病等に起因をするものが二十一人で一四・七%となっております。

なお、四つの典型的な事例として議員がお示しになりました心臓系突然死、窓からの転落事故、ゴールポストの下敷きになっての事故、給食中の窒息死につきましては、過去五年間はございませんでした。

次に、学校管理下の事故を減らすための取組についてお答えをいたします。

県教育委員会では、県立の高校と特別支援学校に対しまして、定期的な施設設備の点検など、事故防止に向けた取組を積極的に進めるよう促しております。学校を指導する立場である指導主事が学校を訪問する際には、あいちの学校安全マニュアルに基づき対策が行われているかを点検し、必要に応じて指導や助言を行っております。

特に熱中症は毎年のように発生をしていることから、熱中症予防に向けたガイドラインに基づき、暑さ指数により適切に行事の中止等を判断するよう指導をしております。

また、県内の小中学校と県立の高校、特別支援学校の教員を対象とした学校事故対応講習会を毎年開催し、重大事故の原因分析や防止の手だてなどを教員が学ぶ機会を設けております。

今後、自治体間の情報共有につきましては、県教育委員会が各市町村で発生をした重大事故の事例や対策を集約し、市町村の学校安全担当者はもちろん、校長をはじめとする管理職を対象とした会議等において、学校事故防止の重要性を認識させるとともに、必要な情報が自治体間のみならず、学校においても共有をされるようにしてまいります。

さらに、安全管理に関する外部の人材によるサポート体制につきましても、消防や警察、安全点検の専門家にも御協力をいただき、こうした方々の知見を学校現場にフィードバックするなど、安全管理に関する新たな仕組みの構築に取り組んでまいります。

こうした取組により、学校管理下における事故の防止を図り、子供たちの安全を確保してまいります。

次に、ICT教育についてのお尋ねのうち、まず、ICTを効果的に活用した取組についてお答えをいたします。

県立高校の授業では、探求活動において、クラス全員の意見を即座に各自のタブレットに表示をし、それを基に話合いを深めたり、共同編集機能を使って意見をまとめ上げたりすることで学びの質の向上につなげております。また、アンケート機能を使って小テストを行い、瞬時に採点、集計をして生徒にフィードバックをし、不正解の多かった問題は、その場で教員が解説をすることで効果的な知識の習得につなげております。英語の授業では、音声認識機能などを使って音読の練習を行い、自動採点によって個人に合わせた発音のトレーニングも行っております。

次に、マイクロソフト社との包括連携協定による取組でございます。

アプリ開発に挑戦をしたいと希望をする高校生に同社の社員がオンラインで指導や助言をしたり、研修講師として社員を派遣していただき、校内でICT教育の普及の核となる教員の育成をしていただいたりしております。

ICT教育のツールとその使い方は日々進化をしておりますので、子供たちの学びへの興味を引き出し、理解が深まるよう、マイクロソフト社のサポートを受けながら学校現場におけるICTの活用を常にアップデートしていきたいと考えております。

そこで、今年度は全ての県立の高校と特別支援学校の教員がいつでも気軽に自分の取組を紹介したり、情報交換や相談をしたりできる交流の場をオンライン上につくることなどに取り組んでまいります。

次に、ICT支援員の今年度の派遣状況と今後の派遣方針、ICT環境の基盤拡充、ICT活用に係る教員への支援についてお答えをいたします。

まず、ICT支援員につきましては、学校現場においてICT機器の操作や授業の準備への支援、教員向けの研修などを行うデジタルの専門家であり、昨年度から県立の高校と特別支援学校への派遣を始め、今年度は百七十一校に延べ九百九十九日、一校当たり年六日程度の派遣をいたします。学校現場からは、ICT支援員の専門的なサポートによってICTを活用した授業が成り立っているのでありがたいとの声がありますので、こうした学校現場のニーズに応えられるよう、これからも努めてまいりたいと考えております。

ICT環境の基盤整備につきましては、今年度、非常勤講師用のタブレットを各校に二台ずつ整備をいたしますが、授業の実情に合わせて支障のないよう努めてまいります。

また、理科室などの特別教室や体育館への無線アクセスポイントの増設を順次行うなど、通信ネットワークの環境の改善にも取り組んでまいります。

ICT活用に関する教員への支援につきましては、ICT支援員によるサポートに加えて、教員同士でのデジタルスキルを高めるための取組として、ICT機器を効果的に活用している事例の紹介や、ICTを苦手とする教員向けの研修動画を作成しておりますが、今後はさらに具体的なニーズを捉え、ICTの活用において、教員がつまずきやすいポイントに関する研修動画を作成し、教員のデジタルスキルの底上げを図ってまいります。こうした取組によりましてICT教育を着実に推進してまいります。

次に、役職定年校長の継続的な経営参加についてのお尋ねのうち、役職定年を迎えた校長の任用についてお答えをいたします。

まず、現在の再任用校長の任用数でございます。

県立の高校、特別支援学校におきましては、組織の新陳代謝を積極的に図るため、計画的な人材育成を進めるとともに、意欲のある者を積極的に登用していることから、現在、再任用校長はおりません。一方、小中学校では、二〇一八年度から二〇二四年度まで再任用校長を試行的に導入しておりまして、現在十二人を任用しております。

次に、県立学校におきまして、定年退職をした校長の過去三年間の再就職状況についてでございます。

二〇二〇年度末の退職者四十三人のうち、再任用教諭として教壇へ戻られた方が六人、再任用職員として県の事務業務に就かれた方が十人、学校法人や民間企業への再就職をされた方が二十三人でございました。

次に、二〇二一年度末の退職者三十五人のうち、再任用教諭等が七人、再任用職員が七人、学校法人等への再就職が十六人でございました。また、昨年度末の退職者四十九人のうち、再任用教諭等が十一人、再任用職員が十二人、学校法人等への再就職が二十五人でございます。

続いて、これまでの定年校長の活用と、今後、役職定年を迎える校長の活用についてお答えをいたします。

議員お示しの特例任用校長は、業務の遂行上重大な障害となる特別の事情がある場合や、欠員を容易に補充することができない場合に特例的に任用することができます。現状、意欲ある若手を校長に登用し、昇任機会の確保や組織全体の活力の維持が図られていることから、当面、特例任用の校長の予定はないと考えております。

教育委員会といたしましては、若手の校長を支える体制が重要と考えておりまして、定年校長には豊かな教育経験やマネジメント力を最大限に還元していただくため、再任用教諭をはじめ、教育相談員や就労アドバイザーなどとして学校現場で校長等へ指導、助言を行うなど、大いに力を発揮していただいております。

また、今年度は、中高一貫教育導入校において、昨年度校長を定年退職された二人の方に中高一貫教育校の導入に向けて該当校のアドバイザーとして活躍をしていただいております。該当校の現在の校長からも心強い存在であると聞いておりまして、効果を上げているところでございます。

今後も、役職定年を迎えられる校長には、このような場で力を発揮し、後輩管理職の育成に貢献をしていただきたいと考えております。

なお、小中学校で試行しております再任用校長につきましては、導入した当時は大量退職による人材不足が見込まれておりましたけれども、現在は計画的な管理職の人材育成と登用が進み、再任用校長による人材確保が必要な状況が解消してきております。

今後も、市町村教育委員会と相談をしながら、制度の運用について検討をしてまいります。

- 29: ◯福祉局長(植羅哲也君) 音声コードについてお答えをいたします。

視覚に障害のある方に対する情報のバリアフリー化を進めるため、音声コードの普及は大変有用であると考えております。このため本県では、二〇〇九年六月に視覚障害者のための音声コード普及に係る基本方針を策定いたしまして、視覚に障害のある方が生活される上で必要となる情報を提供する印刷物への音声コード導入に取り組んでまいりました。

県機関での活用状況といたしましては、福祉施策に関する主な計画の概要版に音声コードを使用いたしますほか、広報あいちの音声コード版の発行など、視覚に障害のある方への情報提供に努めております。

また、県内市町村におきましては、昨年度までに三十市町で音声コードが導入をされておりまして、国民健康保険納税通知書や介護保険料納入通知書などでの活用例もあると伺っております。

今後も引き続き、庁内各局並びに県内市町村に対して音声コードの積極的な導入を働きかけますとともに、音声コード導入の好事例を収集、把握し、具体的な利用方法を周知することでさらなる音声コードの活用に取り組んでまいります。

- 30: ◯知事(大村秀章君) 岡明彦議員の質問のうち、ICT教育について私からもお答えをいたします。

私たちの社会はコロナ禍によって大きく変容し、リモートワークやオンライン会議の定着などICT化が急速に進みました。このような社会の変化に対応し、生き生きと活躍できる若者を育てていくために、学校教育も進化をしていかなければなりません。

愛知の県立高校におきましては、昨年、生徒一人一台タブレットの配備を完了いたしました。これを有効に活用して教員が効果的な教育活動を行えるよう、引き続きICT環境の基盤整備に努めてまいります。

また、教育活動においてICTを効果的に活用するためには、基盤整備と併せて教員のICT活用力の向上が重要な鍵となってまいります。学校現場ではいまだICTの活用は日常的なものになっていないというような声もありますので、こうした声を踏まえまして、実効性のある教員研修を実施するとともに、ICT支援員など外部の専門人材によるサポートを充実し、教員のスキルアップを図ってまいりたいと考えております。

今後とも、ハードとソフトの両面から、ICT教育の普及に向けた取組を進め、愛知の学校教育をより魅力のあるものにしてまいります。

- 31: ◯五十二番(岡明彦君) 知事はじめ、御丁寧な答弁、大変にありがとうございました。

それでは、三点要望したいと思います。

第一問については、当初、小中学校の管理下における重大事故の詳細も尋ねたいとやり取りを始めました。しかし、内田教授の話のとおりでしょうか、名古屋市をはじめ市町村の教育の自主性という話でしょうか。すぐに詳しい数字に行き当たることができず、分析ができずにおりまして、県立学校についてのみを尋ねることにしたわけであります。その一方で、過去五年間の小中学校での重大事故は、二百五十件を超えていることは確認をしましたので、同じような重大事故が繰り返し起きていることは公然の事実であります。

今後は、県が責任を持って、小中高全てにわたっての学校安全により具体的に取り組んでいただくことを要望したいと思います。

二点目です。

役職定年校長の継続的な学校経営参加について取り上げた背景は、大変実力のある校長先生が、定年後、私立高校や大学等に次々と流出をする事例が後を絶たないからであります。言い換えれば、大変革時代にチェンジメーカーを育成すべく、子供の新たな可能性を開く教育、学校再編計画を立てた県教委がその遂行に資する人材を定年後も管理職としてとどめる手だてはないかというふうに思ったからであります。

本県公立校で育てた希有な管理職人材を定年後も本県の学校経営上重要な立場で活躍できる制度の新設検討を要望したいと思います。

最後にもう一点、音声コード、ユニボイスは、視覚障害者だけではなく、高齢者や外国人等全ての人に対して、視覚情報のユニバーサルデザインを推進するツールとして大変有効と考えます。

本県では、答弁にもございました福祉局以外の部局でも音声コードの導入を進めており、また、これも答弁にありましたが、広報紙や計画以外にも音声コードを取り入れている市町村もあります。

また、紹介したように、今後、スマホで聞く音声読み上げ形式のハザードマップなど、極めて汎用性の高い取組の広がりも期待できます。視覚障害者のためのみならず、高齢者もはじめ、広く一般県民にも資する音声コードの導入が進むよう取り組んでいただきたい。福祉局は他部局の、県は市町村の旗振り役になって推進されることを要望して、質問を終えます。ありがとうございました。

- 32: ◯副議長(いなもと和仁君) 進行します。

田中泰彦議員。

〔四十七番田中泰彦君登壇〕(拍手)

- 33: ◯四十七番(田中泰彦君) 質問に入ります前に、このたびの六月豪雨において被災をされた方、また亡くなられた皆様に対し、私からもお見舞い、そしてお悔やみを申し上げます。少しでも早い回復と復興を心よりお祈りいたします。

それでは、議長のお許しをいただきましたので、私、本日は大きく三点、一、スタートアップ支援、二、名古屋市内の都心における自動運転の実証実験、三、ICTを活用した行政課題の解決として質問をさせていただきます。

今回の質問に際し、大きく影響を受けた内容があります。昨年十月三十一日から十一月五日の日程で、神野博史議員を団長として、愛知県議会イスラエル国訪問団が組織されました。私もその一員としてイスラエル国に訪問をさせていただきました。スタートアップの状況や杉原千畝さんを通じた歴史文化交流などがメインの訪問であり、現地で体験させていただいた具体的な事象は大変大きな学びとなりました。

視察から戻った後、ある先輩議員から、イスラエルはどうだった、一言で表すとどんなことと聞かれた私は、危機感の違いですというふうに答えました。肌身で感じてきた危機感の違い、その内容をまずは質問の前段として御説明をさせていただきます。

人口約九百五十万人、国民の七四%がユダヤ人でありユダヤ教徒であるイスラエル、二〇二二年五月のイスラエル中央統計局調べであり、イスラエルを語る上でユダヤ教に触れずに語ることはできません。最初に、現地ガイドの方に教わったユダヤ教の教えの根本として、他者への慈愛、倫理、道徳は神の意思であるという教えの下、他者に対する配慮が強い国民性であるということを学びました。

建国されたのは一九四八年、それまで二千年以上、自分たちの国を持つこともできず、迫害を受けてきたという歴史があります。世界中を逃げるようにしてきたその影響もあり、世界各国にユダヤ人は多く存在し、生き残るために様々な御苦労と乗り越えるための努力をされてきたようです。

実際に、杉原千畝さんの通称命のビザにより生き延びることとなった御本人、パール・ショーさんというサバイバーにお会いさせていただき、まさに大きな大きな歴史の一ページに触れながらその内容も伺ってまいりました。教えの根本にある他者への慈愛や、生き延びるための御苦労や努力なども掛け合わさって、相手を助けるためには自分自身の成長が必要、その成長のためには教育が重要である、そのような価値観が強くあるようです。

そして、イスラエルが置かれている状況として、宗教課題や歴史的背景など、地政学上、周りは敵だらけ、砂漠地帯で常に水不足というような現状であります。具体的には、世界三大一神教であるユダヤ教、キリスト教、イスラム教、それぞれの聖地がエルサレムとされています。

イスラエルの基本法であるエルサレム基本法では、首都はエルサレムとされており、多くのイスラエル人が首都はエルサレムと規定。しかし、国際的には国家の主権は限定的にしか認められておらず、国連の主張はテルアビブが首都とされております。二〇一七年、当時のドナルド・トランプアメリカ大統領のエルサレムをイスラエルの首都とするアメリカ合衆国の承認、これで覚えている方も多いのではないかと思います。そして隣接国は、北はレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、南西はエジプトと、国教──今ここでいう国教は、国が法律などで特に保護している宗教のことを指していますが──この国教がイスラム教である国に囲まれており、建国以来、四度にわたり周辺アラブ国と戦争をしています。

また、イスラエルの総面積は日本の四国ほどの大きさである約二万二千平方キロメートルである中、砂漠地帯が約一万平方キロメートルであります。周りが敵国ばかりである中、国土の約半分から六割が砂漠地帯という環境です。これらが複雑に絡み合っている影響で軍需と農業の課題が常にあるそうです。

外務省二〇二一年調べによると、犯罪率は日本の約三十倍であり、治安がよいイメージはありませんでした。しかし、現地に行くと、数字から受けるインパクトよりは安全な国であったという印象もあります。これはもちろん、訪れた先が限られていた、すりなどの軽犯罪が多い、路地裏などは危険であるなどの条件はあるものの、これらは世界各国共通の事項であるとも言えます。実際に、ある日本人が日没後、一人エルサレムの路上で寝てしまっても、手にしていたスマホを盗まれる程度で命に関わるような大きな犯罪に巻き込まれることはなかったという事例もあるそうです。大変メンタルの強い方だなというふうに感じました。

本日の質問にも大きく関係する視察先として、二つの施設を御紹介します。

日本とイスラエル間の企業進出を支援するコンサルティング事業会社、ジャコーレ、イスラエルのスタートアップ企業と国内外の企業や政府行政機関、投資家、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家と呼ばれる方たちとの連携を図っている施設、スタートアップ・ネーション・セントラルです。両方で共通していたイスラエルでの考え方として、常識にとらわれない、リスクを恐れない、失敗を恐れない、コミュニケーションが豊富である、上下関係が少ない、ヒエラルキーがない、このような考え方や体質が急成長を促しているとおっしゃっていました。その結果、アップル、グーグル、マイクロソフトといった世界的企業がイスラエルの企業を積極的に買収することで研究開発や生産の拠点を移しています。例えば、私たちの生活になじみ深い例として、スマホであるiPhoneをはじめとした顔認証技術、これはイスラエルの企業が開発してアップルが買収したそうです。

これらをまとめると、ユダヤ民族の背景として、二千年以上の迫害の歴史があり、建国一九四八年という若い国であり、やっと自分たちの国ができたという思いがあり、地政学的には砂漠地帯で常に水不足の課題があり、周辺・隣接国は宗教課題などを含めて戦わざるを得ない環境から、自給自足が強く求められる。その環境から、国を強くしなければいけない、自分たちは成長しなければいけないと意識が強まり、さらに、宗教感から来る、もともとの学び、教育に対する姿勢と常識にとらわれずに挑戦をしていく姿が掛け合わさった。これらのことから、危機感の強さがイスラエルの強さと成長を生んだと私は感じました。この経験を背景に、これから三問を質問させていただきます。

一点目、スタートアップ支援について伺います。

イスラエルは、世界的に先進的なスタートアップ・エコシステムを形成しています。

先ほどお伝えした二つの組織から学んだ具体例として、スタートアップの成長の要因が軍需、農業がベースとなっている、IT技術者を育てようとする機運があり、しっかり教育が実施された結果、人材が豊富に育っている、リスクを恐れない、失敗しても大丈夫、ヒエラルキーがないという起業意識──これは起こすほうの──起業意識の高い国民性が根づいている、スタートアップ支援機関の存在が大きいなどであり、今後の日本の成長に向けた課題解決への示唆を与えてくれていると感じます。

愛知県内の産業に新たなイノベーションを起こしていくためには、行政、民間など、それぞれのDXやGXの推進と併せて、様々な分野におけるスタートアップの育成や既存産業との融合によるオープンイノベーションの推進が重要であります。

愛知県は、製造品出荷額等が一九七七年から四十四年連続全国一位となるなど、モノづくり県として日本を牽引しており、その過半数は自動車産業を中心とする輸送機械が占めております。その自動車産業は、百年に一度の歴史的大変革の真っただ中にあり、デジタル技術の加速度的な進展に伴う産業構造転換への対応が求められております。

一方、本県では、こうした現状に対して、スタートアップを起爆剤にイノベーション土壌の形成を理念、目的とするAichi─Startup戦略を二〇一八年に策定し、現在、二〇二四年十月の供用開始に向け、スタートアップの中核支援拠点STATION Aiを整備しております。そして、STATION Ai開業までの間、スタートアップへ切れ目のない支援を行うため、県はささしまのWeWorkグローバルゲート名古屋内に、二〇二〇年一月にプレ・ステーションAiを開設し、スタートアップ支援を展開されています。

また、二〇二二年四月からは、STATION Ai株式会社がこの施設の運営を開始しました。私も過去数回にわたり、現地を訪問させていただきました。イノベーションの創出にふさわしい空間で、懸命に自らの事業に取り組んでおられる入居したスタートアップの方々の姿を目の当たりにさせていただき、大変大きな期待を感じました。私も、プレ・ステーションAiから、将来、大きく成長して世界に羽ばたくスタートアップが生まれることを強く強く望む一人であります。

そして、この四月には、STATION Ai株式会社が運営を開始してから一年がたったことから、一周年を記念したスタートアップ交流イベント、オールメンバースタートアップスミートアップが五月二十四日にプレ・ステーションAiにおいて開催されました。知事も御出席されたSTATION Ai株式会社による事業報告、活躍したスタートアップの表彰、スタートアップ同士の交流など、その様子はマスコミにも取り上げられました。

STATION Aiのオープンが来年十月に迫る中、その間の支援拠点であるプレ・ステーションAiの役割はとても重要であり、取組の一層の充実が求められるところです。

そこでお伺いします。

昨年度のプレ・ステーションAiにおけるスタートアップ支援の取組状況やその成果、また、二〇二四年十月のSTATION Aiのオープンに向け、今後どのように取り組まれていくのか、伺います。

また、新たなイノベーションを本県の産業に起こしていくには、別の視点も必要であります。

日本経済はバブル崩壊以降、ゼロ成長が続き、失われた三十年と言われる一方、ほかの先進国は、名目GDPが二倍から三倍に成長、中国やインドをはじめとする新興国が台頭するなど、日本の相対的な国力低下は否めない状況にあります。

加えて、アメリカや中国を中心とした諸外国では、既存・新規市場を大きく変える破壊的イノベーションが起きています。これは市場競争のルールを根底から破壊し、既存産業のシェアを奪い、業界の構造を劇的に変えるほどの革新的なイノベーションのことであります。こうした事例が多数存在し、経済成長の強力なエンジンとなっていると言われています。本県が産業構造の歴史的転換に対応し、日本経済を牽引する国際イノベーション都市づくりを目指していくためには、既存産業の打破、新規市場の創出を行うゲームチェンジャーを生み出し、破壊的イノベーションを創出する必要があると考えます。この破壊的イノベーションを創出する可能性が高い領域としてディープテックが挙げられます。

ディープテックとは、大学や研究機関で開発した最先端技術のうち、実用化に当たり多額のコストや期間がかかるものの、世界に大きなインパクトを与える技術のことを指します。具体例として、青色発光ダイオードが挙げられます。二〇一四年にノーベル物理学賞を受賞され、本県の名誉県民でもある赤崎勇博士と天野浩博士は、名古屋大学及び名城大学における長年の基礎研究の結果、青色発光ダイオードを発明されました。この青色発光ダイオードの発明により、高輝度──輝度とは光の明るさを示す指標でありますが──この高輝度で省エネルギーの白色光源の実用化につながり、世界中の省エネ化や配電設備を持たない人々への照明の提供に貢献しています。

また、照明のみならず、青色LEDは、情報処理、交通、医療、農業といった様々な分野に幅広く応用されており、開発した窒化ガリウムの実用化技術は、電気自動車やスマートグリッドなどの電力変換器に用いられるパワーデバイスなどへの応用も期待されています。

しかし、このディープテック領域は、技術、事業を確立させるまでに時間を要するとともに、多額の資金確保も必要となる課題を併せ持っています。こうしたことから、国では、今年度、N、E、D、O、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)に基金を造成し、長期的視野を持って事業化に向けた幅広い研究開発の支援をすることにより、ディープテックを用いたスタートアップに対する民間からの投資の拡大を促しつつ、ディープテックを用いたスタートアップの事業成長及びそれらが有する革新的な技術の確立、事業化、社会実装を加速させようとしています。

また、先月十一日に開かれた自由民主党の新しい資本主義実行本部スタートアップ政策に関する小委員会がスタートアップ育成五か年計画の実現に向けた提言の中に、グロース段階のディープテックスタートアップの事業拡大を加速させ、エコシステムの形成を促すため、NEDOによる量産化や事業開発の支援等を含めたディープテックスタートアップに対する支援事業の拡充をうたうなど、その重要性は明らかです。

なお、本県においても、自動運転技術の分野で注目されているディープテックを用いたスタートアップが生まれているものの、その数は少なく、自動車産業をはじめとするモノづくり技術の集積が非常に高度な本県のポテンシャルを生かし切れていない状況にあります。このように、国内外で注目を集めるディープテックを用いたスタートアップの創出、育成がこれからの愛知県の活力に大いに刺激になると考えられるものの、こうしたスタートアップを創出、育成する取組がまだなされていないのが現状です。世界に遅れを取らないためにも、ディープテックを用いたスタートアップを創出、育成していく施策が望まれるところであります。

そこで伺います。

ディープテックを用いて成長を目指すスタートアップの創出に向け、今年度、どう取り組み、どのようなことを目指していくのかを伺います。

二点目、名古屋市内の都心における自動運転の実証実験について伺います。

本県では、全国に先駆けて二〇一六年度から自動運転の実証実験を開始し、毎年様々な観点での検証を積み重ねていると承知しております。二〇二一年度からは、中部国際空港とその周辺地域、集客施設であるモリコロパーク、そして、名古屋市内の都心といった三地域での実証実験を実施しています。

このうち、名古屋市内の都心における実証実験では、ナナモビと名づけられた、シンガポールでも実装されている近未来的なデザインの小型自動運転バスが名駅南から栄南地区において三蔵通を中心とするルートで運行をされていました。私も試乗をさせていただき、最高速度時速十九キロで全長三・六キロメートルのルートを一般の自動車、自転車、歩行者などに注意しながら、交通事業者によって慎重に運行がされていました。

また、昨年度の取組には、名古屋工業大学伊藤孝紀研究室も参画し、自動運転が普及した社会を見据え、車室空間の活用検証や、都市デザインにも焦点を当てるなど、幅広い取組が行われていました。

試乗中には、親子連れや若い方々から自動運転車両に向かって手が振られるなど、市民の方の自動運転に対する理解にもつながっていることを実感しました。

この取組は、都心の激しい交通環境にあって、果敢に自動運転技術やビジネスモデルを磨き、社会実装を実現すること、その成果を基にほかのエリアでの社会実装につなげていく取組であると承知しております。一方で、交通の往来が激しく、流れが速い幹線道路において、乗客や周囲の車などにとってより安全・安心な運行を実現するためには、走行速度を含め、より高度な制御技術を持った自動運転技術が必要であるとも感じました。

全国を見ますと、福井県永平寺町においては、先月からいわゆるレベル四での国内初の自動運転移動サービスが開始されました。レベル四は、特定の走行環境条件を満たす、限定された領域において自動運転装置が運転操作の全部を代替する状態を指します。産業技術総合研究所などが国から受託しているもので、走行は遊歩道上二キロにわたって電磁誘導線を配置し、運転席に人がいない七人乗りのカート型車両を活用、時速十二キロ以下で自動走行をしています。

また、私が昨年九月に視察をしました千葉県の東京大学柏キャンパス周辺では、信号等のインフラ協調に主眼を置いた自動運転バスの実証実験が二〇一九年度から継続的に行われております。さらに、茨城県境町では、高齢者等の移動利便性の確保を主眼として、二〇二〇年十一月から小型の自動運転バスが乗務員による手動介入を受けながら、町の中で定期運行がされていました。

そして、海外に目を向けますと、無人の自動運転タクシーサービスが開始されるなど、よりハイレベルな取組も進んでいます。例えば、アメリカでは、大手IT関連企業により、サンフランシスコ市内において無人自動運転のタクシーサービスが一般の方を対象として開始されています。また、中国では、特別に整備された特区内はもとより、北京市内などでも無人タクシーの営業がスタートしています。これらは日本においても報道をされているところであります。また、私が訪問したイスラエルでは、自動運転に必要となる車載センサーやプログラム等のディープテックを提供する企業も数多く集積し、その技術力や注目度の高さには目をみはるものがありました。

このように、国内外において自動運転サービスの社会実装や関連する技術の開発がハイスピードで進捗している中にあって、世界有数の自動車産業が集積する本県は、こうした流れを捉え、世界のディープテックも活用し、ポテンシャルを生かし切っていく必要があります。本県が県内三か所で進める自動運転の実証実験のうち、とりわけ、名古屋市内での自動運転の取組は、国内外からディープテックを用いたスタートアップを吸引するSTATION Aiの開業を二〇二四年に控えることから、今後ますます注目が高まっていくことが期待されます。STATION Aiは、世界のスタートアップを巻き込んだエコシステムを形成する取組であり、常にグローバルな視点が必要だとも思います。そこで、本県の自動運転の取組に関しても、ぜひとも進化の早い世界のモビリティーの潮流を捉え、本県産業のさらなる飛躍に結びつくような取組となるよう期待します。

そこで伺います。

名古屋市内の都心における自動運転の社会実装に向けて、どのような実証実験を行っていくのか伺います。

三点目、ICTを活用した行政課題の解決について伺います。

二〇二一年六月に閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画では、アジャイル開発等の新たな手法を検討すると規定されております。デジタル庁では、アジャイル開発等の検討が進められており、デジタル化、DXを進める上では必要とされています。

アジャイル開発とは、計画、設計、実装、テストといった開発工程を機能単位の小さいサイクルで繰り返すのが特徴であり、現在のソフトウエアやシステムの開発手法の主流となりつつあります。アジャイル開発であれば、手探りながらもトライ・アンド・エラーを繰り返し、ソフトウエアをどんどんブラッシュアップしていくことができ、この考え方は、イスラエルで学んだコミュニケーションが豊富、リスクを恐れない、失敗を恐れないなどに通じるものと考えます。一方、あらかじめ全ての要件などを定義した上で進めるウオーターフォール開発は、プロジェクト全体の計画が立てやすいというメリットがあります。その反面、修正したいことが発生した際に柔軟に変更を加えていくことが困難と言われています。それでも、このウオーターフォール開発の推進体制を取るビジネスモデルに基づいて事業が進むことが多いのは、トライ・アンド・エラーについて賛同を得られにくい状況があるからではないでしょうか。そして、これが日本のDXの推進の妨げになっているものと考えられます。まずは、手探りでも課題にチャレンジし、そして、トライ・アンド・エラーを繰り返すアジャイル開発の考え方は、行政におけるDXの推進においても不可欠であると考えます。

こうした考え方を取り入れ、昨年度からICT活用課題解決支援事業、愛称アイチクロステックが実施されていると伺っております。このアイチクロステックは、県庁内の各所属が抱える行政課題の解決を図るために、県庁内から課題を募集、ICTを活用した解決策を提案できる民間企業を募集、提案内容を審査の上、実証実験を行う事業者を選定、ICT活用の効果を図るための実証実験を実施するものであります。あらかじめ効果が確実に見込まれる解決策でなくとも、課題を抱える所属の県職員とICTを活用した解決策を提案した民間企業が連携、協働して手探りながら課題解決に向けた実証実験を行うこのアイチクロステックはアジャイル開発の考え方で進められる事業の先例となるものと考えます。

そこでお伺いします。

昨年度のアイチクロステックではどのような成果があったのか。また、その成果を踏まえ、今後どのように取り組んでいくのか伺います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)

- 34: ◯経済産業局長(矢野剛史君) 昨年度のプレ・ステーションAiにおけるスタートアップ支援の取組状況やその成果及び今後の取組についてお答えをいたします。

プレ・ステーションAiでは、開設以来、専門的な知見を持つ統括マネジャーを設置し、個々のスタートアップの成長段階に応じた総合的な支援に取り組んできたところでございます。

特に二〇二二年四月からは、STATION Ai株式会社がプレ・ステーションAiの運営を開始し、フランスのステーションFの知見を取り入れたプログラムの実施やリモートメンバー制度の導入、県も出資をいたしましたステーションAiセントラルジャパン一号ファンドの設立など、支援体制の強化を図ってまいりました。その結果、本年四月時点で、一年前に八十五社であったプレ・ステーションAiのメンバー数を海外企業も含めて百七十六社まで倍増させましたことを含め、会社設立十一件、事業会社との協業九件、資金調達三十二件の実現を図り、M&Aによる事業売却の事例も創出をいたしました。各種支援策をプレ・ステーションAiの段階から先行して実施をすることにより、着実に成果に結びつけております。

また、STATION Aiオープンに向けた今後の取組につきましては、この成果をさらに拡大させるため、今年度から新たに起業家の裾野拡大や人材採用に関する施策を実施し、その充実を図ってまいります。具体的には、起業家の裾野拡大につきましては、学生向けに起業を促すプログラムを、社会人向けには副業、兼業を促すプログラムをそれぞれ開始いたしまして、参加者の属性ごとに適した支援を実施いたします。人材採用につきましては、スタートアップへの就業希望者を集約した人材プールを構築するとともに、人材の紹介機能を整備し、スタートアップの人材確保につなげてまいります。

引き続き世界中から様々な人々が集い、新たな事業が生まれ続けるスタートアップの中核支援機関であるプレ・ステーションAiの支援体制の強化を図るとともに、STATION Aiが二〇二四年十月のオープンと同時にロケットスタートを切れるよう、切れ目のない支援を図ってまいります。

次に、ディープテックを用いて成長を目指すスタートアップの創出に向けた今年度の取組についてお答えをいたします。

世界のスタートアップ先進地域では、議員御指摘のとおり、先端的な研究領域の科学技術を活用し、既存の産業、社会の根本的な課題を解決するディープテックを用いて成長を目指すスタートアップから次々とユニコーン企業が生まれております。

本県には、こうしたディープテック系スタートアップ創出の素地となる数多くの大学や研究機関がございます。そこで、このような地域資源を生かす新たな取組として、ディープテック推進事業を実施いたします。本事業では、ディープテックに造詣の深い専門家を配置いたしまして、大きく二つのプログラムを展開してまいります。一つは総合的な支援プログラムでございます。内容といたしましては、五社程度のスタートアップを選定し、基礎研究開発の支援はもとより、マーケット分析に基づく社会実装に向けた事業推進支援などを行います。このうちの二社程度に対しましては、最大四千万の研究開発費の資金支援を行ってまいります。そして、事業化や量産化が見込まれる段階のスタートアップを対象とした国の研究開発型スタートアップ支援制度の活用も促し、複数年度を見据えた支援をきめ細やかに実施してまいります。もう一つは、コミュニティー形成を図るプログラムであります。具体的にはSNSやイベント等により、技術分野に特化したコミュニティーを形成し、最先端技術情報を共有するほか、資金調達などの相談対応により、数多くのディープテック系スタートアップを育成してまいります。この地域の強みの一つであるディープテックに特化した支援体制を構築することで、ユニコーン企業を次々と輩出し、最先端技術を活用した新規市場の創造はもとより、脱炭素などの社会課題の解決にもつながる愛知独自のスタートアップ・エコシステムの形成を目指してまいります。

次に、名古屋市内の都心における自動運転の実証実験についてお答えを申し上げます。

本県では、二〇二四年十月のSTATION Aiの開業を見据え、名古屋市内の都心において二〇二一年度から二か年にわたり、名古屋駅と同施設とを自動運転で結ぶことを目標に実証実験を進めてまいりました。これまでの取組では、自動運転の技術や運行ノウハウ等を蓄積するとともに、車室空間を利活用するための様々な技術検証や社会的受容性の醸成を図ってまいりました。こうした中、目標年度を一年後に控えまして、交通の往来が激しい都心にあっても安心・安全な自動走行技術の確立が求められております。

そこで、今年度の実証実験におきましては、世界トップレベルの自動運転技術を誇るイスラエル企業の技術を取り入れ、ここ愛知において世界レベルの自動運転技術を安心・安全に利用できるものへと進化させていくことを目指しております。具体的には、幹線道路をほかの車と同等の速度で走行することや、右折、左折はもとより、駐車車両の回避や車線変更等の自動化を名古屋市内の都心の道路環境において検証いたします。このように、国内外からのプレーヤーをメンバーとして技術や知見を結集し、愛知でこれを磨き上げることにより、二〇二四年十月のSTATION Aiと名古屋駅間での自動運転の実現へとつなげてまいります。

- 35: ◯総務局長(川原馨君) ICT活用課題解決支援事業、愛称アイチクロステックについてお答えします。

本事業では、昨年度、九つのテーマについて、民間企業との協働により、行政課題の解決に向けた実証実験を行いました。一例を挙げますと、愛知県図書館において、開館時間外での問合せ等に対応したいとの課題について、AIチャットボットが二十四時間簡易な問合せに対応する実証実験を行い、一月で二百六十七件の時間外の問合せに対応することができました。また、あいち航空ミュージアムにおいては、子供たちの興味を喚起、持続させたいとの課題について、あたかもその場で航空機が飛行しているような風景をスマートフォン等で見ることのできる拡張現実、いわゆるARを利用した展示の実証実験を行い、来場した小学生の八割以上から満足との回答を得ることができました。この二つのテーマについては、課題解決に優れた効果が認められたことから、成果として得られたデジタル技術を早期に導入すべく、所要額を本議会の補正予算案に計上させていただいたところです。他の七つの実証実験でも、課題解決に向けて新たな発見も得られたところであり、今後の業務改善に役立ててまいります。

また、今年度もアイチクロステックを実施しており、先日六月二十日には、本県から新たな行政課題を提示し、民間企業等からの解決策の提案募集を開始したところです。様々な手法に積極的に挑戦し、実証実験を通してよりよい解決策を追求することで、ICTを活用した行政課題の解決を進めてまいります。

- 36: ◯四十七番(田中泰彦君) 少し昔の話をします。

二〇〇八年六月、今からちょうど十五年前、ソフトバンクモバイルがiPhoneを発売と報道がされました。そして、二〇〇八年七月十一日、日本において初のスマートフォンであるiPhoneが発売されました。発売前、当時のマスコミ報道の内容として、日本独自で発展を遂げた携帯電話──これは今でいうガラケーを指しておりますが──その携帯電話に搭載されている機能、地デジ放送のワンセグ、電子マネー、絵文字、着メロ、着うた、赤外線機能、それらがない、日本のメール文化においてタッチパネルは使いにくい、それらは欠点であるという理由や推測の下、朝日新聞がiPhoneの競争力に不透明な部分も残る、需要は限られる。読売新聞、日本市場で爆発的に普及するのは難しいのではないか。毎日新聞、消費者が雪崩を打つとは考えにくい。産経新聞、獲得するシェアは数%止まりと、各社それぞれiPhoneとiPhoneの普及に対してネガティブな報道がされました。現在、その内容がどうだったか、結果は言うまでもありません。

また、一つ書籍を御紹介します。元日本マイクロソフト社長の成毛眞さんの書籍であります二〇四〇年の未来予測、この中から一部抜粋します。二〇二一年の今、電車の中を見渡しても、ゲーム機や本を持ち歩いている人はめっきり見なくなった。道を聞くために交番に駆け込む人も激減しただろう。全てを変えたのはスマートフォンの普及だ。中略。新しいテクノロジーが出たとき、世の大多数は否定的である。それを大衆という。中略。つまり、我々の生活は、水準は大きく変わっていないのに、テクノロジーが生活様式を根底から変えてしまったのだ。それがスマホ登場からのこの約十年だったという内容です。

私がお伝えしたいのは、スマホかどうか、スマホを使っているかどうかなど、物や個人の話ではありません。私は質問の中でイスラエルの強さは危機感であると申しました。日本における知って感じるべき危機感は何なのかを考えた際、先ほどの当時のマスコミの反応や書籍の内容などから、新しい価値観や考え方に対して、過去を引きずって変化できない体質こそが課題、問題であり、それこそが日本の危機だと考えます。しかし、私も含め、無意識に変革に追随しているだけがほとんどで、変化を敏感に感じ取り、積極的に変化し、促すことには欠けてしまうものが人間であると思います。変わらなければいけない既存のものをこれまでの常識にとらわれず、リスクや失敗を恐れずに、トライ・アンド・エラーを繰り返し、現状を打破していく、そんな破壊的イノベーションになるのが今回質問した愛知県の三つの取組や事業が中心となること、そして、そこから生まれる新しい考え方や価値観が無意識のうちに愛知県から広がり日本を変えていく。

- 37: ◯副議長(いなもと和仁君) 田中議員、発言は簡明にお願いいたします。

- 38: ◯四十七番(田中泰彦君) そのような未来になることを強く願い、質問を終わります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 39: ◯三十九番(山田たかお君) 暫時休憩されたいという動議を提出いたします。

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

- 40: ◯副議長(いなもと和仁君) 山田たかお議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

- 41: ◯副議長(いなもと和仁君) 御異議なしと認め、暫時休憩いたします。

午後二時二十二分休憩

━━━━━━━━━━━━━━━━━

午後三時十九分開議

- 42: ◯議長(石井芳樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

通告により質問を許可いたします。

黒田太郎議員。

〔三十七番黒田太郎君登壇〕(拍手)

- 43: ◯三十七番(黒田太郎君) あいち民主の黒田太郎です。私からは大きく四つ質問をさせていただきます。

まず初めに、外部組織への職員派遣についてです。

現在、世の中はグローバル化やデジタル化が加速度的に進展するとともに、カーボンニュートラルの実現に向けた変革の動き、大規模災害や感染症などのリスクの増大、人口減少、少子・高齢化の加速など、社会情勢が目まぐるしく変化しています。また、この五月には、新型コロナウイルス感染症が五類感染症に移行し、日本もウイズコロナからアフターコロナに転換しつつあり、社会経済活動を正常化していくことが愛知のみならず、日本全体の大きな課題であります。

このように、先を見通すことが難しい社会情勢の中、DXの推進による行政運営の効率化や生産性の向上、脱炭素社会への転換、防災・減災対策の推進、人口減少、少子・高齢化への対策、持続可能な地域社会の実現など、行政が取り組むべき課題は山積されており、迅速に対応していかなければなりません。

また、愛知県においては、ジブリパークの第二期開園、STATION Ai、愛知国際アリーナ、アジア・アジアパラ競技大会、リニア中央新幹線開業、中部国際空港第二滑走路の供用開始など、様々なビッグプロジェクトも進行しています。複雑・高度化していく政策課題に対応するとともに、様々なプロジェクトを円滑に遂行、成功させていくために何より大事なのは、職員の人材育成であります。

県では、二〇二〇年十二月に愛知県人材育成基本方針を策定し、目指す職員像として、一、自律的で、スピーディーかつスマートに行動する職員、二、行政のプロ意識と高い専門能力を持って行動する職員、三、サスティナブルな県庁を目指し、組織一体となって、いきいきと活躍する職員を掲げ、様々な人材育成に取り組んでいます。中でも、特に私が有意義だと考えるのは、外部組織への職員派遣です。

社会の急激な変化に対応し、グローバル化、デジタル化していく社会で県民ニーズに応えていくためには、県職員一人一人が担当業務にとどまらない幅広い視点を持ちながら、創造力と行動力を発揮していかなければなりません。県庁内部での業務を通じて研さんを積むことはもちろん、外部組織の知恵やノウハウを習得しながら職員個々の能力を高めていくことが大切です。そのような職員を育成するには、中長期的な視野に立って、積極的に外部組織に職員を派遣していくことも重要な取組の一つだと感じます。

例えば、国への派遣です。国に職員を派遣することで、国の予算編成や国会への対応、政策立案や法令整備、全国の自治体や各種団体との調整など、県庁では経験できない公務に従事することができます。また、国職員の仕事ぶりを間近で見ることは、県職員にとってもよい刺激になり、関係省庁で築いた人脈も今後の大きな財産になると思います。さらに、国の予算や法令改正の内容、県行政に関連する制度についての情報を迅速、正確に理解し、そこで得た知識を県の施策に反映することは非常に有益なことだと考えます。

そして、民間企業等への派遣です。愛知県には、製造業を中心に数多くの優良企業が存在しています。このような環境を有意義に活用するため、県内の様々な業種の企業に積極的に職員を派遣するべきだと考えます。民間企業の一員として、異なる価値観や文化を持つ方々と一緒に仕事をすることで、県庁を客観的に捉える機会になるとともに、職員の視野を広げ、柔軟性や発想力を養うことができると思います。また、企業独自のノウハウやコスト意識、仕事の進め方などを学ぶこともでき、そこで得た経験や知見を県行政に活用することで、より質の高い行政サービスを提供していくことが可能になると考えます。

国には、官民人事交流制度というものがあり、民間企業との交流人事を行っているそうです。行動原理が互いに異なる組織間での人事交流を通じて、相互理解の促進と双方における人材育成及び活用、組織運営の活性化などを図っているとのことです。愛知県においても、人材育成の取組の一つとして、国への派遣、民間企業との交流を推進しておられるとお聞きしています。ここまでお話ししてきたとおり、職員が外部組織の文化や風土、仕事の進め方を直接肌で感じながら、様々な経験を積むことは職員の能力向上や意識改革に非常に有益だと考えます。そして何より、愛知県に戻り外部組織に派遣された経験を生かし、県の仕事に生かしていくことが大切なことだと思います。

そこでお伺いいたします。

政策課題や県民ニーズの変化に迅速かつ的確に対応していくためには職員の人材育成が重要であり、国や民間企業などの外部組織への派遣が職員の能力向上や幅広い視野の醸成に有用であると考えますが、国や民間企業への職員派遣について、これまで県としてどのように取り組んできたのか。また、国や民間企業へ職員を派遣したことでどのような効果があり、今後どのように取り組んでいくのかについてお伺いいたします。

次に、本県スタートアップの海外展開支援についてです。

本県は、自動車産業を中心とするモノづくり企業の圧倒的な集積を生かし、スタートアップと有機的に結びつけることにより、独自のあいちスタートアップ・エコシステムの形成を目指しています。そして、その中核的な拠点となるSTATION Aiの開設が二〇二四年十月と、一年四か月後に迫っているところです。

先月、STATION Ai整備地の北側に隣接する鶴舞公園がリニューアルオープンされ、再整備された公園や新しい飲食店に多くの人がにぎわう様子が報道されました。一年四か月後には、これにSTATION Aiが加わり、さらに多くの人々が集う愛知県の新たな魅力的な空間になっていくことに思いをはせたところです。

しかしながら、世界的に見ると、我が国のスタートアップの現状はまだ黎明期にあると言わざるを得ません。スタートアップやテクノロジー企業、ベンチャーキャピタルに関する独自のデータベースを基にした有料情報サービスを運営しているアメリカのCBインサイツが、企業評価額十億ドル以上で創業十年未満の未上場のスタートアップを指すユニコーン企業を発表していますが、その最新版である二〇二三年四月七日付の状況を見ると、全世界のユニコーン企業の総数一千二百六社のうち、国籍別では、アメリカが半数を超える六百五十三社、続いて中国が百六十九社、インド七十社、イギリス四十九社、ドイツ二十九社となっている中、日本は僅か六社にとどまっている状況です。

この現状を打破するため、国は、昨年十一月にスタートアップ育成五か年計画を策定しました。この計画では、日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出し、戦後に次ぐ第二の創業ブームを実現するために、スタートアップへの投資額を二〇二七年度には十兆円規模とすることを大きな目標に掲げ、将来的にはユニコーン企業を百社創出し、スタートアップを十万社創出することにより、我が国がアジア最大のスタートアップハブとして、世界有数のスタートアップの集積地になることを目指すとされています。こうした国の目標を達成するためには、日本最大のスタートアップ支援拠点であるSTATION Aiが先頭を切って牽引していく役割が求められていると考えます。一方で、日本のスタートアップが企業評価十億ドル、日本円にして約一千四百億円のユニコーン企業となるためには、日本国内だけでなくグローバルな市場展開が必須となると考えます。そのためには、日本国内での支援も必要だと思いますが、スタートアップや起業を志す方々が日頃から海外のスタートアップと切磋琢磨する環境を整備することや、海外を実際に訪問し経験を積む機会を提供するなど、海外への事業展開を見据えて行動するよう導いていくことが何よりも重要であります。

私は、昨年十二月の代表質問で、日本経済のみならず、世界経済の新しい流れをつくる企業がSTATION Aiから生まれることに対する期待を込めて、プレ・ステーションAiの取組状況とSTATION Aiへの成果の継承について質問させていただきました。その際、起業を志す若者たちが大きく成長、飛躍する場を提供する役割を現在のプレ・ステーションAiが果たしてほしいとも述べましたが、スタートアップの海外志向を高めるためには、プレ・ステーションAiに海外スタートアップを集め、日常的に海外スタートアップとの交流を図ることができるよう仕掛けていくことが必要ではないでしょうか。

また、海外でビジネスチャンスをつかむといっても、やみくもに海外に出かければいいというものではなく、やはり綿密な海外市場展開への戦略を立てた上で、信頼できる機関からの紹介など、少しでも成功確率を高めていくことが必要だと考えます。その点では、プレ・ステーションAiの統括マネジャーを中心とした支援の充実を期待するところです。それに加え、本県としては、知事が自ら率先してスタートアップ先進国を訪問され、各国の中心的なスタートアップ支援機関や大学と覚書等を締結し、現在、そのネットワークは、アメリカ、中国、シンガポール、フランス、イスラエルの五か国十四機関にまで拡大しています。また、先月のアメリカ渡航においても、スタートアップ支援の本県との連携機関であるテキサス大学オースティン校やヒューストンにあるスタートアップ支援機関を訪問され、協力関係の構築に向けた働きかけを行われたと伺っております。

そこで、このような機会で培ってきた本県の海外とのネットワークを最大限活用し、本県スタートアップの海外での挑戦の場と機会をつくり出していくことがSTATION Ai開業後も見据えた県の役割として重要ではないでしょうか。

そこでお伺いいたします。

これまで構築してきた海外のスタートアップ支援機関などとの連携を生かし、本県スタートアップの海外展開支援をどのように実施していくのか伺います。

次に、愛知県が開発した健康づくりを支援するアプリ、あいち健康プラスについてお伺いいたします。

健康支援アプリと聞いて、皆さんはどのようなアプリを想像されるでしょうか。例えば、毎日の血圧測定の結果を記録する、体重の変化を記録する、一日の歩数を記録するなどが思い浮かぶのではないでしょうか。あいち健康プラスは、こうした健康に関係する記録を登録し、御自身の健康管理に役立てていただくために愛知県が二〇二〇年度から運用しているアプリです。

私たちの生活において、健康が大切であるという点については、多くの方に理解していただけることだと思います。しかし、健康診断を受けて、体重測定や血液検査の結果などから、お医者さんにもっと運動したほうがよいですね、毎日ウオーキングに取り組んでみてはどうですかと言われたら、皆さんはどうされるでしょうか。分かってはいるけどなかなか難しい、あるいは取り組もうとしても毎日継続するのはと思われるのではないでしょうか。あいち健康プラスは、このようなときに毎日の健康づくりを助けてくれるものです。

私の知り合いにこのアプリを利用している方がいらっしゃいます。この方は、それまでの生活の中で運動不足を指摘され、実際に一日の歩数を調べてみたところ、五千歩にも届かない状況だったそうです。そこで、一日の目標を八千歩以上としてこのアプリを設定し使ってみたところ、毎日楽しくウオーキングに取り組むことができていると話してくれました。それを聞いて私もどんなアプリだろうと興味を持ち、いろいろと調べてみました。

先ほども申し上げましたが、毎日の忙しい生活の中に新しい運動習慣などを加えて、さらに続けていくということは非常に大変です。このアプリでは、一人でも健康づくりに取り組めますが、同じくアプリを利用している方と毎日の歩数を比べて、自分がどんな位置にいるか知ることができるランキング機能や、ふだんの生活で仲よくしている方々とグループ登録することで、グループ間のランキングが分かるなかよしグループ機能など、つながりを感じながら健康づくりができる点がよいところだと思いました。また、二〇二〇年一月以降、私たちの毎日の生活に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが今年の五月八日に二類相当から五類へ移行しました。ちょうどこのアプリの配信を開始した頃が新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一つとして、行動制限により、外出の機会が減ったり、親しい人との交流機会が減ったりした時期に重なり、県民の皆様には健康づくりの機会を得にくいような状況もあったのではないかと思います。こうした中、今がこの三年余りの生活習慣を見直し、新たに健康づくりに取り組んでいただくタイミングとも言えます。

そこで、県民の健康の保持、増進を目指すあいち健康プラスの利用実績と課題及び今後の取組についてお伺いいたします。

結びに、県債による資金調達と減債基金の資金運用について伺います。

国の月例経済報告は、六月分がまさに本日夕方以降に公表される見込みでありますが、公表済みの五月の月例経済報告によりますと、景気は緩やかに回復している。先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって緩やかな回復が続くことが期待される。世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとされています。

金融資本市場の変動の影響に注意ということですが、昨年、二〇二二年は、金融資本市場が大きく動いた年でありました。二〇二二年二月のロシアのウクライナ侵攻により、世界的にエネルギー、食料価格の上昇が顕著となり、こうした物価上昇に対応するため、二〇二二年三月のアメリカを皮切りに各国中央銀行による利上げが行われました。日本銀行によるマイナス金利政策が継続される日本と諸外国との金利差が広がることとなり、急速に円安が進行、エネルギーや食料を輸入に頼る我が国の貿易収支は大幅に悪化するという流れになりました。

こうした経済の動きの中で、二〇二二年十二月に日本銀行が長短金利操作、いわゆるイールドカーブ・コントロールにおける長期金利の変動幅をプラスマイナス〇・二五%程度からプラスマイナス〇・五%程度に拡大し、我が国における長期金利も上昇していくこととなります。実際に、十年国債の利回りは、変動幅の拡大前後で〇・二八二%から〇・四三二%へと大きく上昇したところでありました。

国債の金利は、他の債券の金利の基準となるものであり、その変動は当然、地方公共団体の発行する地方債にも影響します。本県では、一般会計の二〇二三年度当初予算ベースで二千二百八十六億円という県債による多額の歳入を計上しております。県債は、ジブリパーク第二期オープンに向けた整備やSTATION Aiの建設をはじめ、本県が日本一元気な愛知としてますます発展していくために必要な事業を着実に進めていく上での貴重な財源であります。諸外国や日本銀行の金融政策により、金融資本市場の先行きが不透明な状況にあっても、安定的に県債を発行し、資金を調達していくことは、財政運営上非常に重要であると考えられるところです。

こうした中、本県では、総務局財政課の課内室であった財務資金室について、今年度から新たに資金企画課とし、資金調達や資金運用に関する体制を強化したものと承知しております。スピーディーな意思決定により変動する金融資本市場の中で効果的な起債運営が行われることを期待しております。

そこで伺います。

県債による安定的な資金調達に向けては、戦略的に取り組んでいかれる必要があるものと思いますが、県債の発行に際し、どのように取り組んでいかれるのか伺います。

次に、減債基金の資金運用について伺います。

さきに触れましたように、本県では、多くの県債を発行しておりますが、その県債の償還のための財源を蓄えておくことを怠ってはなりません。

例えば、住宅を購入した場合、高額な買物のため、長期の住宅ローンを組んで将来にわたって返済されることが多いと思いますが、返済方法は元金と利子の両方を毎月支払っていくことが一般的です。これとは異なり、県債の多くは、利子は定期的に支払っていきますが、元金は満期到来時に一括して償還を行う満期一括償還といわれる方法が取られており、満期到来時には元金返済のために多額の償還財源が必要となります。このため、本県では、県債の償還財源を確保するために減債基金を設け、毎年度その基金への積立てを行っているものと承知しております。積み立てた基金は県債の満期まで使われないため、長期の運用が可能な資金であると考えられます。もっと言えば、積み立てているだけではまさに宝の持ち腐れであり、しっかり資金運用を行うことが重要であります。当然のことでありますが、基金は大切な公金であります。リスクが高い運用方法を選択することはできないと思いますが、金利の上昇傾向が続いているとはいえ、まだまだ低金利の金融状況において賢く資金運用を行っていく必要があると考えます。

そこで、現在の減債基金の運用状況はどのようになっているか、また、今後の資金運用についてどのように取り組んでいかれるのか伺います。

以上で、壇上からの私の質問を終わらせていただきます。御清聴誠にありがとうございました。(拍手)

- 44: ◯人事局長(権田裕徳君) 初めに、国や民間企業への職員派遣についてのこれまでの取組についてお答えします。

本県では、職員育成の取組として、県行政の枠を超えた幅広い視野や実践的な民間感覚などを身につけさせるため、毎年度国や民間企業への派遣を実施しております。

二〇二一年度からは、前年の十二月に策定しました愛知県人材育成基本方針に基づきまして、若手職員の育成を一層推進するため、デジタル関係などの新たな行政分野や業種への派遣を拡大しております。この結果、派遣者数は、基本方針策定前の二〇二〇年度と二〇二三年度を比較して、国への派遣者は二十六人から三十三人、民間企業への派遣者は九人から十三人と、いずれも増加してきております。

次に、派遣の効果と今後の取組についてお答えします。

まず、国への派遣につきましては、派遣者から、国会対応などで仕事に対するスピード感が養われた、国職員とのつながりができ、情報を入手しやすくなったといった声が寄せられており、高度な専門知識の習得や情報収集能力の向上などに寄与しているものと考えております。また、民間企業への派遣につきましては、復帰報告会におきまして、県庁勤務では学ぶことのできないスキルを身につけることができた、新鮮な気づきや学びが多く貴重な財産となったといった感想があり、県の内部では身につけることが難しい発想の習得や意識改革の促進につながっているものと認識しております。

さらに、若手職員の研修におきまして、派遣者による体験報告を行っており、受講者を対象としたアンケートの結果、九五・五%が自らの認識や行動を向上させる内容であったと回答しているほか、民間での働き方を経験することに興味が湧き、今後の選択肢の一つになったというコメントがあるなど、民間企業への派遣が若手職員のモチベーションやチャレンジ精神の向上にもつながっているものと考えております。

今後も国や民間企業への派遣を積極的に推進し、多様化する行政ニーズに対応できる広い視野や多角的な発想を有する若手職員の育成にしっかりと取り組んでまいります。

- 45: ◯経済産業局長(矢野剛史君) 本県スタートアップの海外展開支援に関する御質問についてお答えを申し上げます。

本県ではこれまで、知事のトップセールスにより五か国十四のスタートアップ支援機関や大学等とのグローバルなネットワークを構築し、強い連携関係を築いてまいりました。現在こうした連携を活用し、アメリカや中国への市場展開を目指すスタートアップに対しまして、マッチング支援やシンガポールで開催される展示会へのスタートアップの出展支援等を実施しており、参加した複数のスタートアップが現地企業と秘密保持契約を締結するなど、着実に成果が生まれております。

今年五月の知事のアメリカ渡航におきましても、連携機関であるテキサス大学オースティン校から本県との新たな連携事業として、県内の若手起業家を一週間程度オースティンに派遣し、現地のエコシステムを学ぶプログラムの開催が提案されました。現在オースティン校とはこの提案の具体化に向けた検討を進めているところでありますが、今後もこうした連携内容の充実、強化を進めてまいります。

また、現在、プレ・ステーションAiでは、日本市場への進出を目指す海外スタートアップが十一社活動しております。海外スタートアップは、国内の事業会社等とのオープンイノベーションだけではなく、本県スタートアップとのプレ・ステーションAiでの日常的な交流により、海外展開への意欲をかき立てる契機ともなり得ることから、今後も海外スタートアップの誘致を積極的に進めてまいります。

来年十月にオープンを予定しておりますSTATION Aiは、フランス・パリのステーションFをモデルに、スタートアップのグローバルハブとなることを目指しております。引き続き海外のスタートアップ支援機関との連携を着実に進め、グローバルに活躍するスタートアップの誘引や県内スタートアップの海外展開支援の強化を通じまして、世界有数のスタートアップが集うグローバルイノベーション都市の実現を目指してまいります。

- 46: ◯保健医療局長(吉田宏君) 本県では、楽しみながら運動したり、食生活の改善につながるスマートフォンアプリ、あいち健康プラスを開発し、運用しております。その利用実績でございますが、利用開始年度である二〇二〇年度は約一万一千件のダウンロードがございました。その後も順調に増加し、二〇二二年度までの累計で約四万二千件となっております。

次に、課題と今後の取組についてでございます。

このアプリは、県民の皆様の健康づくりを支援する有用なツールでございますが、さらなる利用の促進に向けた効果的な周知が課題と考えております。これまで、イベント会場における啓発のほか、市町村や企業の健康管理担当者に向けました会議など、様々な機会を捉え普及啓発に努めてまいりました。今後はこれまでの取組をさらに強化しつつ、新たにSNSを活用して、若い世代や働く世代などを対象とした周知に努めてまいります。

県では、県民の皆様が生涯を通じて健康で生き生きと過ごすことができる健康長寿あいちの実現を目指して、しっかり取り組んでまいります。

- 47: ◯総務局長(川原馨君) 初めに、県債による資金調達についてお答えします。

本県では、債券市場において幅広い投資家に購入を募る市場公募債を中心として県債による資金調達を行っており、県債発行に当たっては、安定的な資金調達のため、様々な工夫を行っております。

具体的には、一時的な需要と供給の偏りの回避や、金利変動リスクの分散を図るための発行時期の平準化、投資家がニーズに応じて購入県債を選択可能とする多様な年限、条件による発行のほか、金融資本市場の動向等に応じて機動的な起債を行うため、発行計画において発行時期や償還年限等をあらかじめ特定しない発行枠としてのフレックス枠の設定などを行っております。このフレックス枠については、今年度、一千二百五十億円程度としており、これは市場公募債に占める割合としては過去最大となっているところです。

さらに、昨年度、環境改善効果のある事業に限定して発行するグリーンボンドを本県として初めて百億円発行いたしました。今年度は、新たな取組である他の道府県、政令市と共同で発行するグリーンボンドにも参加し、個別発行分と合わせて、昨年度の一・五倍となる百五十億円の発行を予定しております。

また、本県では、投資家に愛知県債を選んでいただけるよう、本県の強固な経済基盤や産業基盤、行財政改革の取組による健全な財政運営などについて説明するIR活動を積極的に行っており、今年度も五月までに九件のIRを実施したところです。

加えて、投資の判断材料としていただけるよう、国内、海外の機関から格付を取得しており、いずれも日本国債と同格、地方債の中では最上位の格付を継続しております。こうした取組により、投資家のニーズをしっかりと捉え、金融資本市場の先行きが不透明な中にあっても県債による確実な資金調達が行えるよう、引き続き取り組んでまいります。

次に、減債基金の資金運用についてお答えします。

本県の減債基金につきましては、県債の満期一括償還に備えるため、総務省の定めたルールに基づき、積み立てた分が二〇二二年度末で約八千七百億円となっております。この基金については、歳計現金の資金不足に備えるための短期運用や当該年度の県債償還等のための取崩しを除き、地方債等の債券による長期運用を中心に運用しております。

債券運用に当たっては、運用益の拡大に向けて、二〇一九年度から二〇二三年度までの五年間で債券運用額を七千億円以上とすることを目標として、運用額の拡大を図ってまいりました。その結果、二〇二二年度末の債券運用額は七千百二十五億円と目標を前倒して達成し、今年度末には七千五百億円を超える見込みとなっております。

なお、債券運用額のうち、五千億円については、将来にわたって各年度に満期を迎える債権の残高が一定となるように投資するラダー型運用という手法により運用することで金利の変動リスクを平準化し、長期的に安定した運用益が確保できるよう努めております。こうした運用により、今年度は、公債管理特別会計において約二十六億円の利子収益を見込んでおります。また、債券運用目標額の達成を踏まえ、債券運用に係る新たな目標の設定や、債券の種類、年限の組合せといった、いわゆるポートフォリオについて、今年度検討を行ってまいります。

引き続き安全な資金運用を第一としながら、確実な運用益を確保できるよう、減債基金の効果的な運用に取り組んでまいります。

- 48: ◯知事(大村秀章君) 黒田太郎議員の質問のうち、スタートアップの海外展開支援について、私からもお答えをいたします。

本県の五か国十四機関、大学とのスタートアップ・エコシステム形成に向けた連携関係の中で、今年五月には、最初に共同事業を実施いたしましたテキサス大学オースティン校を訪問いたしまして、エコシステムの相互理解の強化など、より緊密な協力関係を築いていくことを確認いたしました。また、ヒューストンでは、STATION Aiと同様のインキュベーション機能を有するジ・アイオン、そして北米最大級の気候変動関連のスタートアップ支援拠点でありますグリーンタウン・ラブズを訪問いたしましたほか、医療関連のスタートアップを支援しているテキサスメディカルセンターではメディカルテックイノベーションの分野での連携について継続的に協議をしていくことで合意をしたところであります。

引き続き世界の先進的なスタートアップ支援機関、大学との連携を強化、拡大し、その強みを生かしたスタートアップの海外展開支援を拡充することにより、STATION Aiを中核に本県独自のスタートアップのグローバルハブの形成を目指してまいります。

- 49: ◯三十七番(黒田太郎君) 知事はじめ、御答弁をいただきまして誠にありがとうございます。

それでは、要望をさせていただきます。

まずは、資金企画課であります。大変すばらしい課が誕生したと思います。職員の皆様の大活躍を期待しております。そして、その期待の中には、私が昨年十二月の代表質問で触れた金利上昇への備えが含まれます。近い将来か遠い将来か、緩やかか急激か予測はつきませんが、必ず訪れます。いや、もう訪れていると言っても過言ではありません。どんなに想定をしても、し過ぎることはありません。そして、そのとき重要となるのは、国や民間企業との人事交流の実績です。金利上昇は愛知県だけの問題ではありませんので、国や民間企業とも情報交換を密にしながら英知を結集して、様々な想定をしていかれることを強く要望します。

また、あいち健康プラスについてです。

健康寿命の延伸についても国家的な課題であり、愛知県がこれに役立つアプリを開発し、普及させることにつき、心から応援をさせていただきたいと思います。その一方で、民間でも同様のアプリが開発されています。ここで難しいのは、愛知県がこのアプリを磨いていかないと陳腐化してしまう可能性がある一方で、あまり優れたアプリを開発すると、今度は民業圧迫につながる可能性もあり、立ち位置が大変微妙であると思うのです。五月三十一日に、国が健康日本21第三次を推進する上での基本方針を公表しました。ここでは、誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備やデジタル技術の活用などが盛り込まれています。県におかれましては、こうした方針を念頭に置きながら、当該アプリの役割を明確化することを要望し、私の発言を閉じさせていただきます。ありがとうございました。

- 50: ◯議長(石井芳樹君) 進行いたします。

神谷和利議員。

〔四十五番神谷和利君登壇〕(拍手)

- 51: ◯四十五番(神谷和利君) 豊田市選出、自民党の神谷和利でございます。

議長に御指名をいただきましたので、私から通告に従いまして三点質問をしてまいります。

質問の第一は、WRCラリージャパン二〇二三の開催についてでございます。

ラリージャパンとは、自動車競技ラリーの最高峰で、国際自動車連盟(FIA)が統括する世界ラリー選手権(WRC)の日本ラウンドのことであります。

昨年のラリージャパンは、二〇二二年のWRC第十三戦として、十一月十日から十三日にかけて愛知県と岐阜県で行われました。正式名称は、FIA世界ラリー選手権フォーラムエイト・ラリージャパン二〇二二であります。七月末に発売された競技区間でありますスペシャルステージでの観戦チケットは即日完売、追加販売分も完売となりました。

WRCの日本開催は、二〇一〇年以来十二年ぶりとなりました。本来ならば、二〇二〇年にラリージャパンが復活するはずでしたが、新型コロナウイルス感染症の流行における入国制限などにより二年連続で中止となり、三年目にようやく実現したものであります。

二〇二二年のラリージャパンは、トヨタ・モータースポーツ・クラブ、NPO法人モータースポーツ・コーディネートが主催団体、株式会社サンズが運営母体となっておりました。競技区間でありますスペシャルステージは計十九本、四日間の総走行距離は約九百六十五キロ、そのうち、スペシャルステージの走行距離は約二百八十三キロで、全体の約三〇%、残り七〇%は移動区間であるリエゾンで約六百八十二キロでありました。愛知県の岡崎市、豊田市、新城市、設楽町と岐阜県の中津川市、恵那市の山間部でスペシャルステージが開催されたほか、豊田市鞍ケ池公園内のナイトステージや、岡崎市乙川河川敷でのスーパースペシャルステージも設定されました。また、豊田市のスカイホール豊田に大会本部、豊田スタジアムにサービスパークが置かれました。各スペシャルステージとサービスパークへの移動区間、リエゾンと呼ばれる一般道路では、沿道から多くの住民が旗を振って応援いたしました。

十二年ぶりのWRC日本ラウンド、最終日は雨にも見舞われるなど、難しい戦いが繰り広げられましたが、最高峰カテゴリー──ラリー1というカテゴリーでございますけれども──そのモンスターマシンで戦う唯一の日本人ドライバー、愛知県長久手市出身の勝田貴元選手がトヨタ・GRヤリスで激走し、三位表彰台といううれしい結果で終えることができ、地元のラリーファンも大興奮でありました。

今年、二〇二三年もラリージャパンの連続開催が決定し、トヨタ・モータースポーツ・クラブ、NPO法人モータースポーツ・コーディネートと豊田市の三者が主催者となりました。地方公共団体がモータースポーツの主催者となるのは全国初であると聞いております。興行主体でありますラリージャパン二〇二三実行委員会は、豊田市、恵那市、トヨタ・モータースポーツ・クラブ、NPO法人モータースポーツ・コーディネート、豊田まちづくり株式会社で構成され、愛知、岐阜両県知事も名誉会長に就任しておられます。事務局は、豊田市、恵那市、NPO法人モータースポーツ・コーディネート、豊田まちづくり株式会社が担っているとのことであります。また、関係自治体連携会議が設置され、開催場所が予定されている六市町のほか、愛知県、岐阜県がスーパーバイザー、名古屋市、長久手市がオブザーバーとなっております。

今年五月三日に発表されました大会開催概要によりますと、WRC第十三戦フォーラムエイト・ラリージャパン二〇二三は、十一月十六日木曜日から十九日日曜日の四日間の日程で開催され、スペシャルステージ開催場所は、愛知県の岡崎市、豊田市、新城市、設楽町、岐阜県の中津川市、恵那市、サービスパークは豊田スタジアムに設置されるとのことであります。また、大会の特徴として、エンジョイ、ラリージャパンを合い言葉に、ラリーファンの皆さん、参加するチームの皆さん、そして開催地の皆さんと共にラリーの魅力を存分に楽しめる、環境に優しい大会づくりを目指します。競技については、ラリーの迫力や紅葉で美しい日本の四季の魅力を体感できる山間地でのコースを設置するほか、より多くのファンの皆さんにラリー競技を観戦していただけるよう、豊田スタジアム競技場内及び岡崎市中央総合公園でのコースの設置を検討していますと発表されています。

令和四年二月の定例会における私からのラリージャパン二〇二二についての一般質問で、大村知事より、世界一の自動車産業の集積を誇る愛知県には、日本の自動車文化を世界に発信するとともに、日本全国にモータースポーツを根づかせるという大きなミッションがあります。この地域が日本を代表するモータースポーツの中心地、さらには聖地となっていけるよう、ラリージャパンの成功に向けて、主催者、岐阜県、関係市町をはじめ、競技関係者とも一体となって全力で取り組み、世界へ大きくアピールをしてまいりますと御答弁をいただきました。

愛知県をモータースポーツの聖地にという言葉どおり、昨年は県内各地でラリージャパン二〇二二に向けて、大会情報、周辺情報の発信、大会のPRイベントが開催されました。名古屋市では、十月一日、二日に愛知県庁前特設会場にて、ラリージャパン開催一か月前PRイベントを開催、トークショーやミニライブ、ラリージャパン応援団のお披露目などが行われました。また、県庁前の公道を占有し、新旧ワールドラリーカーのデモ走行も実施され、二日間で約二万一千人の来場者を集めたと聞いております。十一月二日、三日には、JR名古屋駅中央コンコースにトヨタ・ヤリスワールドラリーカーを展示し、大会のPRをいたしました。十一月二日から八日まで、名鉄百貨店のナナちゃん人形がラリージャパンのベースボールシャツを来た仕様に飾りつけられ、話題となりました。

また、大会当日には、中部電力ミライタワー、イベント広場にて、パブリックビューイングなど、大会関係イベントが開催されました。豊田市では、大会期間中、ラリーファンフェスタと銘打ち、サービスパークとなる豊田スタジアム、大会本部が置かれるスカイホール豊田、豊田市駅前の三会場で各種イベントが行われました。スカイホール豊田ではフードパークやパブリックビューイング、豊田市駅前では次世代カー試乗会が行われました。豊田市駅から豊田スタジアムへ向かう歩道、スタジアムアベニューにはラリーカーの画像をプリントしたデザインマンホール、全二十四種が十一月十六日まで設置されました。岡崎市では、十一月十二日、十三日に乙川河川敷のスペシャルステージ会場周辺エリアで、おかざきクルまつり二〇二二ウイズフォーラムエイト・ラリージャパン二〇二二を開催。飲食、物販、展示、ラリーカー同乗会、パブリックビューイング、プロジェクションマッピングなど、様々な企画が行われました。また、十二日のスペシャルステージ開始前には、トヨタ・ガズー・レーシングが開発中のラリーカーのデモ走行を披露、アフターイベントの花火大会では、岡崎産ドラゴン花火の一斉点火を行い、同時に噴出花火に点火した最多人数三百五十八名でギネス世界記録に認定され、大会が大いに盛り上がりました。

また、来県者へのおもてなしとして、JR名古屋駅、中部国際空港におけるデジタルサイネージ広告など、様々な事業が展開されました。

残念ながら、海外からのラリー観戦者については、新型コロナ感染症の流行は収まらず、ラリージャパン二〇二二の開催が第七波から第八波のはざまでの開催となり、政府の水際対策として海外からの入国は一部が制限され、選手、スタッフ等の大会関係者は入国できたものの、海外からの一般のラリーファンが観戦に訪れやすい状況ではありませんでした。しかし、今年四月二十九日、政府は長きにわたる水際対策を撤廃、日本への入国制限は解除され、五月八日には国内の行動制限も全て解除されました。今年こそフルスペックでのWRCラリージャパンの開催であります。

この地域が日本を代表するモータースポーツの中心地となるためには、ラリージャパンを継続開催する必要があり、そのためには大会成功に向けて機運を醸成し、国内外のラリーファンを迎え入れる体制づくりも必要であります。ラリーは公道を走るモータースポーツでありますので、道路管理者や警察当局の協力が不可欠であります。また、名古屋市をはじめ、県内自治体との調整においても県の役割は重要であると考えます。

そこでお尋ねします。

地方自治体である豊田市が主催者や興行主となったラリージャパン二〇二三ですが、愛知県はどのように関わっていくのかお伺いします。

質問の第二は、森林クレジット制度の活用についてであります。

今年のスギ・ヒノキ花粉の飛散量は例年値を超え、昨年と比較しても二倍以上の大量飛散となりました。議員各位も統一地方選中、花粉症対策に苦労された方もお見えだと思います。