県政報告

平成26年6月定例会(第4号)

2014年6月24日

(主な質疑)

- 午前十時開議

◯副議長(伊藤勝人君) ただいまから会議を開きます。

直ちに議事日程に従い会議を進めます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━

日程第一 一般質問並びに第百八号議案平成二十六年度

愛知県一般会計補正予算から第百二十二号議案

人事委員会の委員の選任についてまで

- 2:◯副議長(伊藤勝人君) 第百八号議案平成二十六年度愛知県一般会計補正予算から第百二十二号議案人事委員会の委員の選任についてまでを一括議題といたします。

これより一般質問並びに提出議案に対する質問を許します。

通告により質問を許可いたします。

佐藤一志議員。

〔四十一番佐藤一志君登壇〕(拍手)

- 3:◯四十一番(佐藤一志君) おはようございます。

通告に従い、大きく一つ目に、特別支援学校の環境整備について、二つ目に、リニアインパクトを生かす交通ネットワークについてお伺いをいたします。

最初に、特別支援学校の環境整備についてお伺いをいたします。

私は、平成二十三年に県議会に送っていただき、五度目の一般質問になります。そして、特別支援学校の過大化等については、今まで二回質問させていただきました。特別支援学校の過大化等やスクールバス関係については、平成十九年より合計で昨年度までに、過大化等については十四回、スクールバス関係では九回と、多くの先輩、同僚の議員の皆様が質問されております。

その結果、平成十八年度には半田桃花校舎、平成二十一年度にはみあいと豊川本宮校舎、平成二十六年度にいなざわの特別支援学校が新たに開校の運びとなりました。

また、半田特別支援学校の過大化対策に向け、本年度の予算で、平成三十年度開校に向け、大府市内に新たな特別支援学校を設置するため、基本設計が計上されました。

これらのことは、大村知事を初め、理事者各位の御努力であり、教室不足解消等に向け大きな前進となりましたことに感謝申し上げるところであります。

しかしながら、県内の他の地区に目を向けてみますと、過大化による教室不足で十分な教育環境が整っていない知的障害特別支援学校がまだまだ残されているのが現状であります。

先日、春日井市にあります春日台特別支援学校を視察させていただきましたが、図書室を初め、特別教室のほとんどを普通教室に転用したり、食堂の一角を教室に利用したりするなど、教室の確保に大変御苦労をしてみえました。中には、屋外から教室に入らなければならない場所もあり、教室不足の現状を間近に見させていただき、改めてさらなる対応の必要性を実感したところであります。

知的障害特別支援学校の児童生徒数の増加は、高等部への進学率の上昇が主な要因ではありますが、このことは保護者の方々の特別支援学校における教育に対する期待感の大きさをあらわすものであります。

特別支援学校の子供たちが将来の社会自立を目指して、明るく豊かな学校生活を送るためには、教室不足をいち早く解消して教育環境を改善するとともに、充実した教育がなされることが必要であると考えます。

そこでお伺いをいたします。

今後、知的障害特別支援学校の過大化による教室不足についてどのような対応を考えてみえるのか、教育長の御所見をお伺いいたします。

次に、子供たちの通学手段であるスクールバスの整備についてお尋ねをします。

知的障害特別支援学校には、スクールバスを四月から三校に計四台が増車されており、うち春日台と半田の二校に私自身が出向き、現状を視察し、お話をお聞きしました。

半田では、昨年度まで、スクールバスが足りないため、保護者の皆様に自家用車での送迎を三十名ほどお願いしていましたが、本年度は、バス通学希望の子供たち全員がバスで通学できるようになったとのお話を聞き、安心をしたところです。

また、春日台も同様に、希望者全員がバス通学できるようになったとお聞きしました。

また、肢体不自由特別支援学校については、いわゆる一般の大型バスへ車椅子用リフトを設置するなど、バスの準備が整い次第、三校に一台ずつ、計三台が増車される予定であり、長時間通学の問題が軽減されるとも伺っております。

しかし、先ほど述べた教室不足同様、スクールバスについても全ての学校での課題が解決されたわけではなく、依然として学校によってはバスの座席が満席で窮屈な状態であったり、通学に一時間以上かかったりといったところが見られます。今後も引き続き増車に向けての取り組みが必要となってまいります。

そこでお伺いをいたします。

県はスクールバスの今後の整備についてどのように考えてみえるのか、教育長の御所見をお伺いします。

最後に、特別支援学校の老朽化に伴う施設整備についてお伺いします。

尾張地区の特別支援学校の過大化を解消するため、稲沢市に本年四月に新設整備されたいなざわ特別支援学校は、新しい学校でありますので、当然ではありますが、特別支援の子供たちの学校施設として十分要望にかなったものとお聞きをしております。

校舎は、ロの字型にコンパクトに整備され、複数のエレベーターや多目的トイレを備えており、児童生徒全員が会して給食を食べることができる食堂や、昇降口前に屋根つきのスクールバス乗車場が設置されております。

平成十六年度、平成二十一年度と新設整備されたひいらぎとみあい両特別支援学校についても、施設環境としてはよく配慮されたものであるとお聞きをしております。

それに引きかえ、従来の特別支援学校につきましては、設置年度の早い名古屋特別支援学校、岡崎特別支援学校などにおいては、昭和三十八年度に建設された教室棟もあり、建物や設備の老朽化が目立っております。

私の地元の半田特別支援学校においても、昭和五十年代前半に建設された建物を中心に、雨漏りを初め、給排水管の劣化、外壁、内壁、床等のひび割れ等、改修すべき箇所が散見いたしております。

私は、古い建物であっても適切な時期に適切な改修を行えば、学校施設として長持ちし、十分機能するものと思っております。児童生徒が日常の大半を過ごす学校の施設環境を整えていくことは、とても重要なことであると思います。

そこでお尋ねをいたします。

特別支援学校の老朽化した施設整備についてどのように取り組んでおられるのか、教育長の御所見をお伺いします。

愛知県教育委員会は、すべての子どもへの適切な支援・指導の充実をめざして、愛知県特別支援教育推進計画(愛知・つながりプラン)を平成二十六年三月に制定されています。

その中で、愛知県教育委員会では、以下のことを述べておられます。

特別支援学校の過大化による教室不足や長時間通学の

問題、発達障害の可能性のある子どもの適切な支援・指

導の在り方など、特別支援教育全般にわたるさまざまな

課題の解決をめざして「愛知県特別支援教育推進計画」

をとりまとめました。

課題の中には、教育委員会や学校だけの努力では解決

が難しいものが多くあり、医療・福祉・労働の各分野と

の連携とともに、地域の方々や企業、関係諸機関などの

ご理解とご協力が必要になります。また、今まで以上

に、幼稚園・保育所、小中学校、高等学校、特別支援学

校などの校種を超えた連携により、課題解決に向けて取

り組んでいくことが大切と考えています。

この推進計画は、障害のあるなしに関わらず、すべて

の子どもへの適切な支援・指導の充実をめざすものであ

り、何よりも子どもたちにとって身近で有益な計画であ

りたいと考えています。子どもたちを中心にまわりの

人々や学校、関係機関がしっかりとつながって、将来、

子どもたちが活躍できる共生社会をめざしていきたいと

思います。

今後は多くの方々との連携のもと、「愛知県特別支援

教育推進計画」に基づいて、特別支援教育の充実に向け

て全力を尽くしてまいります。

とあります。

また、大村知事は、プランの中での御挨拶で、

私は、マニフェストの中で「子ども一人一人を大切に

する特別支援教育の充実」を掲げてまいりました。平成

二十四年度には、これからの愛知の教育について広くご

意見をお聞きする場として「教育懇談会」を立ち上げま

した。中でも特別支援教育は、とりわけ重要なテーマで

あると考え、─中略─

中・長期的な視点に立った取組の指針となるものが必

要であり、教育委員会と医療・福祉・労働の各部局が協

働して、本県の特別支援教育の推進計画を策定すること

といたしました。

とあります。

これらを実行するためにも、前向きな御答弁をお願いいたします。

次に、大きな二つ目として、リニアインパクトを生かす交通ネットワークについてお伺いをいたします。

リニア中央新幹線に関しては、二〇二七年度開業に向けた動きが本格化しており、いよいよ名古屋─東京間が四十分で結ばれる時代がやってまいります。

現在、環境影響評価の手続が進められており、この四月二十三日に事業主体であるJR東海が環境影響評価書を国土交通大臣に送付され、六月五日には評価書に対する環境大臣意見も示されたところであります。環境影響評価の手続が終了した後には、全国新幹線鉄道整備法に基づき、工事実施計画の申請、認可を経て、本年度内にいよいよ着工を迎えようとしております。

リニアは、その超高速性により国土構造の変革をもたらすものであり、本県においても、さらなる経済発展や国際競争力の向上を図る大きな契機となるものであります。その開業効果を高めるために、リニアと接続する交通ネットワークの整備、改善、利便性向上を図ることが何より重要となることは間違いありません。

あいちビジョン二〇二〇におきましても、リニア開業効果を高める交通ネットワークの整備として、リニア開業による首都圏との時間距離の短縮効果を全県的に波及させていくため、既存鉄道路線の直通運転化、高速化などにより、名古屋都心部からの四十分圏域の拡大を目指していくこと、名古屋環状二号線や西知多道路などの整備により、国際物流、交流拠点へのアクセスの多重化を進めるとともに、中京大都市圏の圏域内の結びつきを強め、さらに後背圏の拡大を図っていくために広域道路ネットワークの整備を推進することなど、総合的な交通ネットワークのあり方について、多角的見地からの検討が進められていくことが掲げられており、その重要性は十二分に認識されているものと考えております。

また、中央新幹線の整備計画が審議された国の交通政策審議会、中央新幹線小委員会の答申附帯意見におきましても、各沿線地域の利便性の維持向上を図るため、国、建設主体及び営業主体、沿線自治体並びに沿線交通事業者等による検討の場において、駅アクセス圏の拡大方策を含めて、中央新幹線の整備効果を最大限に波及させる方策を検討すべきとされているほか、我が国の国際競争力を維持向上させるためには、三大都市圏における中央新幹線の駅と国際拠点空港間のアクセスの利便性を十分に確保することが極めて重要とされ、駅アクセス圏の拡大の重要性とともに、空港アクセスの強化が特に指摘されているところであります。

さらに、国においては、観光立国の推進を図っており、平成二十五年六月に閣議決定されました日本再興戦略では、二〇三〇年には、訪日外国人旅行者について、昨年の三倍の三千万人超えを目指すとしております。訪日外国人旅行者の増加を目指すためには、中部国際空港が十分に機能を果たせるように、交通基盤について強化を図る必要があります。それがリニア時代への対策になると強く考えているところであります。

リニアインパクトを生かすための鉄道ネットワークの形成につきましては、現在、リニア開業を見据えた名古屋駅の整備について、駅周辺のまちづくりとあわせ、名古屋市が中心になって構想づくりを進めており、この六月には名古屋駅周辺まちづくり構想案が示されており、現在、パブリックコメントが実施されています。

その基本方針の一つとして、誰にも使いやすい国際レベルのターミナル駅をつくることが掲げられており、交通機関相互の乗りかえ利便性を向上することなど、リニアの速達性を生かす取り組みが示されております。

一方、名古屋駅を中心として県内各地域を結ぶ鉄道ネットワークに関しては、地下鉄桜通線、名城線、第三セクター方式による上飯田連絡線、空港連絡鉄道、あおなみ線、リニモなどの新線整備等により、おおむね形が整ってきたものとお伺いをしています。

こうした中で、五月二十三日には、本県が主催し、有識者やJR東海、名古屋鉄道を初めとした県内七つの鉄道事業者及び中部運輸局、名古屋市、鉄道建設・運輸施設整備支援機構を構成員とするリニアを見据えた鉄道ネットワークの充実・強化に関する検討会議が開催されております。

今後、この会議において、鉄道ネットワークの再検証を行い、首都圏への日帰り圏の拡大に資する名古屋駅からの四十分交通圏の形成や利便性向上、空港アクセスへの対応などが議論されることと考えております。

そこでお尋ねをいたします。

リニアインパクトを最大限に生かすための鉄道ネットワークの形成に向けて、検討会議ではどのようなことが議論されたのか、また、今後どのように進めていかれるのかお伺いをいたします。

次に、リニアインパクトを生かすための道路ネットワークの整備についてお尋ねをいたします。

リニア大交流圏の中で本県の拠点性を発揮するためには、国際ゲートウエーの中部国際空港機能の強化が不可欠であります。そのため、道路ネットワークの整備においては、名古屋駅から名古屋高速道路への接続性の改善とともに、中部国際空港へのアクセス強化が最も重要な鍵になると考えます。

リニアによる東京と名古屋間の移動短縮により、首都圏からの中部国際空港の利用が高まる一方、逆に、当地域からの羽田空港や成田空港の利便性も高まるので、中部国際空港とこれら首都圏の空港とは新たな競合関係が生じることになります。

東京圏では、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックを見据え、首都東京の最大の弱点である空港と都心のアクセスの悪さを解消に向けた協議が進められているともお聞きをしています。

そのような中、名古屋駅から中部国際空港への道路アクセスは、名古屋高速道路大高線から知多半島道路、セントレアラインを通る一本しかなく、首都圏の空港に比べ信頼性、高速性が劣る状況にあります。

こうした状況を打破するためには、中央新幹線開業予定の二〇二七年度までに新たな空港アクセス道路であります西知多道路の早急な整備が必要となります。

西知多道路については、自動車専用道路として本年四月に都市計画決定の告示を受けたところです。西知多道路の整備促進の国への要望は、平成二十年より毎年実施してきたところであり、愛知県知事を初め、関係市長、県議だけではなく、名古屋商工会議所、中部経済連合会、そして名古屋港管理組合、中部国際空港株式会社など、多くの皆様と要望を続けてきた結果、大村知事が先頭に立ち、私も参加させていただきましたが、去る本年四月三十日に行われた西知多道路の整備促進に関する国への要望の際には、高木国土交通副大臣より、国による調査を実施するとの発言をいただきました。西知多道路整備促進に向け、大きく前進をいたしたところであります。

そこでお尋ねをいたします。

この発言を受け、西知多道路について、今年度、国ではどのような内容の調査を実施するのか、また、今後、早期事業化に向け、県ではどのように取り組んでいかれるのかお伺いします。

以上、大きく二点御質問させていただきました。理事者各位の前向きな御答弁をいただくよう御期待申し上げ、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)

- 4:◯教育長(野村道朗君) 特別支援学校の環境整備につきまして、三点にわたり御質問をいただきました。

初めに、知的障害特別支援学校の過大化による教室不足への対応についてでございます。

これまで懸案となっておりました半田特別支援学校の過大化による教室不足への対応といたしましては、平成三十年度の知多地区新設特別支援学校の開校に向け、本年度、基本設計に着手したところでございます。

しかしながら、本県の知的障害特別支援学校における児童生徒数は、今後も高どまりの状態が続くことが予想されておりますので、春日台を初め、安城、三好の各特別支援学校につきましても、過大化の解消を図る必要があると考えております。

議員御指摘のとおり、春日台特別支援学校は過大化による教室不足が顕著でございまして、今年度から他の肢体不自由特別支援学校に知的障害の学級を設置するなど、緊急避難的な対応を行わざるを得ない状況となっております。

今後、春日台、安城、三好の各特別支援学校の過大化解消に向けては、関係する市町村とも協議、連携をしながら、県内の配置バランスや緊急性といったことも考え、新たな特別支援学校の設置について検討してまいりたいと考えております。

次に、特別支援学校におけるスクールバスの整備についてでございます。

まず、知的障害特別支援学校につきましては、今年度四台のバスを増車いたしましたので、これらの学校については乗車を希望しているにもかかわらず、待機している児童生徒の解消を図ることができました。

今後も、単に待機者の解消を図るだけでなく、児童生徒の安全面にも配慮し、突発的なトラブルに対応できるよう、できる限り補助席を利用しなくても済むように増車をしてまいりたいと考えております。

また、肢体不自由特別支援学校につきましては、今年度三校でバスが増車され、長時間通学が軽減される予定でございますが、障害のある児童生徒の精神的、身体的な負担をさらに軽減するためにも、乗車時間が六十分程度までとなるよう、引き続き乗車時間の短縮のためにバスの増車に努めてまいりたいと思います。

最後に、特別支援学校の老朽化に伴う施設整備についてお尋ねをいただきました。

特別支援学校については、建物に必要な耐震性能こそ確保されておりますが、古くなった建物も多くなっておりますので、建築年度の古い建物については、極力、外壁改修、屋上防水、トイレの改修などの老朽化対策を実施してまいりました。

しかしながら、老朽化した施設、設備について、改修ができていないものも残っておりますので、定期的に点検を行うことにより、学習活動に支障が出ないよう適宜修繕を行い、学校施設の適切な維持管理に努めているところでございます。

議員御指摘の半田特別支援学校におきましても、平成二十五年度では、スクールバス駐車場の舗装補修工事を初め、食堂の屋根防水工事や浄化槽内の配管修繕工事などを実施しております。

また、今年度におきましても、ふぐあいのある箇所の修繕などについて、各学校から要望を伺い、対応について調整を行っているところでございます。

このように学校施設の現状を把握し、将来的には大規模な改修を実施することも必要となってまいりますが、当面は施設の維持管理に努め、老朽化した学校の施設環境を整えていきたいと、このように考えております。

私からの答弁は以上でございます。

- 5:◯地域振興部長(植田昌也君) リニアインパクトを生かす鉄道ネットワークについてお答えいたします。

リニアを見据えた鉄道ネットワークの充実・強化に関する検討会議の第一回では、委員の間で、リニア中央新幹線の名古屋開業を見据えて、四つの主要課題の確認がされました。

一つ目が、名古屋駅と県内拠点都市を結ぶ鉄道ネットワークの充実強化、とりわけ、県内の産業拠点である豊田市を中心とした西三河地域を重点とすること、二つ目が、中部国際空港アクセスの利便性の確保、三つ目が、その他の県内鉄道ネットワークの充実強化、最後に、名古屋駅の乗りかえ利便性の向上であります。

これらの主要課題に対して、検討会議のもとに西三河アクセス及び空港アクセスの二つのワーキンググループを設置することといたしまして、県内鉄道ネットワークについて、名古屋駅からの四十分交通圏の拡大や現状のサービス水準が適正かどうかといった視点から再検証を行うこととしております。

名古屋駅の乗りかえ利便性の向上につきましては、名古屋市が策定中の名古屋駅周辺まちづくり構想を推進するために設置されますプロジェクト調整会議において、今後議論が進められますので、県としましても、その会議に参画し、しっかりと意見を伝えてまいります。

また、県では、検討会議での議論に用いるため、県内鉄道ネットワークに関しまして、路線・主要駅の整備状況、輸送人員、混雑率等の現状分析を行いまして、優先して対応すべき課題及びその対策案に関する調査を始めるところでございます。

今後は検討会議におきまして、本県の調査結果を活用しつつ、鉄道関係の専門家の方々からの御意見や御提言を踏まえて、ことし秋ごろに中間取りまとめを、年明けに最終取りまとめを行う予定でございます。

これを受け、年度内に県としてリニアを見据えた鉄道ネットワークの充実強化に関する方策案を策定してまいりたいと考えております。

以上でございます。

- 6:◯建設部長(平井雄二君) 西知多道路の今年度の国の調査内容及び今後の早期事業化に向けての県の取り組みについてであります。

西知多道路につきましては、これまで都市計画法等の手続を県が進めてまいりましたが、この四月十一日には都市計画の決定告示がなされ、事業化に向けた準備が整ったところであります。

こうした中、国におきましては、今年度、国際空港と広域的に結ばれている道路網の現状や利用実態などに関する調査が実施されると聞いております。

県といたしましても、事業化された際に速やかな工事着手ができますように、道路整備に当たって留意すべき法規制や、地下埋設物等に関する事前調査など、国と連携を図りながら、地元として協力できる調査を進めてまいりたいと考えております。

- 7:◯知事(大村秀章君) 西知多道路につきまして、私からも御答弁を申し上げます。

西知多道路は、名古屋高速道路の東海線と接続することによりまして、知多半島道路とともに中部国際空港と名古屋駅間のダブルネットワークを形成し、空港アクセスの信頼性を高めるためにも非常に重要な道路であると認識をいたしております。

このため、西知多道路の早期事業化に向けまして、四月三十日に沿線市や経済界の皆様とともに、また、佐藤議員も御一緒でございましたが、国に要請を行ったということでございます。

その際、国におきまして調査を実施するとの表明がありまして、事業化への期待が高まる中、一歩前進できたものと大変心強く感じております。

リニアインパクトを最大限に生かすためにも、この西知多道路の整備はぜひとも必要でありますので、引き続き先頭に立ちまして、一日も早く国による事業化が図られるよう積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。

- 8:◯四十一番(佐藤一志君) 大村知事を初め、理事者の皆さんに前向きな御答弁をいただきまして、本当にありがとうございます。要望をさせていただきたいと思います。

実は先日、半田特別支援学校にお邪魔をさせていただいたとき、校長先生を初め、保護者の皆さん、本当に大府に新しい新設の学校ができることを喜んでみえました。

今まで先が見えなかったものが、四年後にしっかりと新しい学校ができるんだと、その目標に向かって先生や保護者の皆さんが一致協力していろんなことがやっていけるということであります。そういうものを含めて、大村知事さんもおっしゃっておられたように、やはり中長期的な、それも具体的な計画が必要ではないかなと、そんなふうに思います。子供たちが少しでもよい環境で学べるよう、今後もお力添えをお願いしたいところであります。

また、中部国際空港への重要なアクセスになる西知多道路の整備を初め、多くの鉄道や道路、いわゆる名古屋都心部から四十分圏域を少しでも多く拡大をしていく、そして、二〇二七年、リニアの開通を契機に、しっかりこの名古屋地区を支えていくために交通圏の拡大を目指していくことが大変重要なことなのだろうと、そんなふうに思います。

また、西知多道路、特に空港アクセスの問題ですけれども、やはり東京へ多くの人が流れていくのではないかと逆に心配をしているのは私一人ではないと思います。

空港アクセスをしっかりすることにより中部空港を生かし、そして、国際空港としてこれからきっと二本目の滑走路に向けても進んでまいると思いますけれども、あわせて愛知県の今後のしっかりした後押しをしていただきますようよろしくお願いし、私からの質問を終わります。ありがとうございました。

- 9:◯副議長(伊藤勝人君) 進行いたします。

広沢一郎議員。

〔二十六番広沢一郎君登壇〕(拍手)

- 10:◯二十六番(広沢一郎君) それでは、私からは二点質問させていただきます。

質問の第一は、港湾における親しまれる海辺空間への取り組みについてであります。

車で道路を走っていると、自治体の境に、ここから何県とか、ここから何市を意味する標識が立っているのを目にすることがあります。これをカントリーサインといいますが、その多くに自治体名とともにイラストが表示されています。それらは、自治体のマークそのものであることもありますが、その地域の名物や代表的観光地をデザインしたものも多く見受けられます。

東名高速道路を例にとりますと、我が愛知県のカントリーサインには、金のシャチホコが描かれており、これは言うまでもなく、名古屋城天守閣のシャチホコがモチーフとなっております。そして、東名高速を東京方面に進み、静岡県に入ると、そのとき目にするカントリーサインには、昨年、世界遺産にも登録された日本一高い山、富士山が描かれております。愛知県のイメージ代表が名古屋城のシャチホコということには若干違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、静岡代表が富士山であることには恐らく異論は少ないかと思われます。

さて、東名高速をさらに東へ進み、富士山を横目に見ながら車を走らせるとじきに神奈川県に入りますが、そのカントリーサインには何が描かれているでしょうか。県庁所在地でもある港町、横浜でしょうか。または古都、鎌倉でしょうか。それとも、全国的に有名な温泉地、箱根でしょうか。実は、そこには波の上を走るウインドサーフィンが描かれております。

神奈川県といえば、今申し上げたように、横浜、鎌倉、箱根など、全国的に有名な地域がほかにもあるにもかかわらず、その中でウインドサーフィンがカントリーサインとして選ばれているように、逗子、葉山、湘南、三浦など、多くの海岸においてウインドサーフィンが大変盛んであります。晴れた風のある日にそれらのビーチに行きますと、色とりどりのセールが風を受けとめ、海の上を気持ちよく走る姿がごく一般的に見られます。

また、これら地域では、ウインドサーフィンだけでなく、ヨットやボート、サーフィンなど、マリンスポーツを楽しむ多くの人でにぎわっており、そうした雰囲気をこよなく愛し、それら地域に住みながら東京へ通勤する人も多く存在します。

今から六十年ほど前、一九五五年に発表され、芥川賞受賞作となった石原慎太郎氏の小説「太陽の季節」では、太平洋戦争終戦からわずか十年後という戦後の復興期にありながら、既にかの地においてヨットに興じる若者たちの姿が描かれています。そして、そのライフスタイルに憧れ、夏の海辺で享楽的に過ごす若者、すなわち太陽族が一大ブームとなりました。こうしてかの地は、おしゃれで格好いいマリンスポーツの聖地としていち早くそのブランドを確立し、今日に至っております。

ウインドサーフィンは、別名をボードセーリングともいい、オリンピック種目としても一九八四年ロサンゼルス大会からセーリング競技の一部として採用されています。

その主な道具は、サーフィンのような小さなボードと折り畳み可能なセールであり、車に積んで運べるほどのコンパクトさから、専用の係留所を必要とするヨットやクルーザーに比べ維持費や道具代が格段に安く済むのが特徴です。

また、ウインドサーフィンやヨットといったセーリングスポーツには、自然の風をセールが受けとめ、それが推進力となって大海原を進むという何にもかえがたい魅力があり、世界中に多くの愛好者がいます。

かく言う私も、かれこれ三十年間ウインドサーフィンを楽しんでおります。

さて、私がウインドサーフィンを始めた三十年ほど前、すなわち一九八〇年代後半には、ここ愛知県でもウインドサーフィンはかなりの流行を見せておりましたが、そのメッカは知多市の新舞子海岸でありました。私も当時は毎週のように通っておりましたが、そこではまさにセールが百花繚乱といった感じで、海に浮かぶ姿が見受けられ、その華やかな様子を見にさらに観光客が訪れるなど、バブル期という時代背景も相まって、かなりのにぎわいを見せておりました。

新舞子は、名古屋港湾区域の南の端に位置し、名古屋から車で高速を使わずに三十分程度で行くことができるという、名古屋在住のウインドサーファーにとっては大変魅力的なビーチであり、東京から湘南や三浦半島へ行くよりもはるかに身近な恵まれた環境にありました。

ところが、一九八九年に名古屋港南五区の埋め立てが始まると状況は一変しました。それまで新舞子海岸は西側に向かって大きく開けており、夏は南風を受け、西方向にセーリング、秋から冬は伊吹おろしの北西風を受けて南西方向にセーリングが可能だったものが、その大半を三百メーターほど沖合にできた人工島に大きく塞がれてしまったのです。しかも、島に植えられた木が育つにつれ、肝心な風も遮られるようになってしまいました。

これにより多くのウインドサーファーが新舞子でのウインドサーフィンを諦め、矢作川や木曽川など、主に川への移動を余儀なくされました。川でのセーリングは、波の影響を受けないという点でいい面もあるものの、やはり大海原へ出ていく爽快感は味わえません。しかも、最近では、矢作川河口部に砂が堆積し、干潮時にはできなくなるなど、ウインドサーファーを取り巻く環境は悪化の一途をたどっているのが現状です。

かくして、かつては大いににぎわいを見せた本県におけるウインドサーフィンは、現在ではかなり下火になってしまった感があります。特に若年層における衰退ぶりは顕著で、例えば昨年度の全日本学生ボードセーリング選手権、すなわちウインドサーフィンのインカレ大会には、関東、関西を初め、多くの大学が参加しましたが、愛知県の大学からの参加はゼロでした。

このままではあと二十年ぐらいで愛知県のウインドサーファーは絶滅してしまうのではないかと危惧いたしております。

ここで、愛知県と先ほど例に挙げた神奈川県の海岸線を比較してみますと、愛知県の海岸線総延長、すなわち海岸の長さは四十七都道府県中二十位で六十六万六千メートルなのに対し、神奈川県は全国二十七位、四十二万八千メートルであります。つまり、愛知県は神奈川県と比較して五割以上長い海岸線を持っており、大変海に恵まれた県であることがわかります。

当然ながら、海はレジャーだけでなく、そこがなりわいの場である漁業や物流の拠点たる港湾など、多面的要素を持っています。

特に、日本一の産業県である愛知県においては、日本最大の貨物取扱量を誇る名古屋港を初めとする港湾の持つ産業面での位置づけは大変重要であることは重々承知しております。

しかしながら、高度経済成長期の臨海部への設備投資や、船舶の大型化に対応するための港湾施設の拡大により、市街地に近い海辺が南五区のように埋立地として造成されたり、大型の貨物船が利用する海域となるなど、県民が海辺に親しむ空間が少なくなってしまっているのも事実であります。

また、別の視点から考察してみますと、これからますます国際的都市間競争の激化が予想される中、海沿いに位置する世界中の多くの都市で海辺の魅力をうまく活用した都市づくりが行われております。

アメリカ最大の都市であるニューヨークのマンハッタンは、まさに全域がウォーターフロント地区ですし、アメリカ第二の都市ロサンゼルス近郊にはサンタモニカやマリナ・デル・レイなど、極めて良質なビーチがそろっています。

同じくアメリカ西海岸のサンフランシスコやシアトル、カナダのバンクーバー、アジアではシンガポール、香港、オーストラリアのシドニーなども同様です。

これらの都市をインターネットで画像検索すると、いずれも海と都市が美しく調和した姿が出てまいります。画像検索で出てくるイメージとは、すなわちその都市のイメージそのものを意味します。ニューヨークでは水辺にそびえ立つ摩天楼が、サンフランシスコでは海峡をまたぐ美しいゴールデンゲートブリッジが、香港では海に面してところ狭しと林立する高層ビル群が、シンガポールでは海沿いに立つマーライオンと最近話題のマリーナ・ベイ・サンズが、そして、シドニーでは岬の先端にある美しいオペラハウスがそれぞれ代表的イメージとして出てきます。

日本でも、東京を画像検索するとお台場とレインボーブリッジと東京タワーという組み合わせが多く出てきまして、そこにはしっかり海が入っていますし、横浜も海に面したみなとみらい21地区が多く出てきます。

ところが、名古屋を画像検索しても名古屋城の画像ばかりで、そのほかを探しても栄や名古屋駅周辺くらいで海はほとんど出てまいりません。愛知県に至っては画像検索しても地図しか出てきません。

これだけ海に恵まれた県でありながら、それを魅力としてうまく活用できていないのはもったいないのではないでしょうか。

そこでお尋ねいたします。

港湾の開発に当たっては、より多くの県民に親しまれる海辺空間の確保が必要であると考えますが、県内の港湾においてどのように取り組まれておられるのか、御所見を伺います。

質問の第二は、地域交通安全活動推進委員についてであります。

昨年の愛知県内における交通事故死者数は、一昨年に比べて十六人少なくなったものの、二百十九名で全国ワースト一位であったことは、既に皆様御案内のとおりであります。

ただ、死亡事故だけでなく交通事故全体の数字を見てみますと、人身事故件数は四万八千九百四十九件で、前年比マイナス七百二件、また、負傷者数は六万八百六十七人で、前年比マイナス七百九人、さらに負傷者の中で重傷者の数は千四百二十八人で、前年比マイナス十一人と、いずれの数値も前年比で減少しており、死者数こそ全国ワーストワンであるものの、全体的には改善傾向にあると言ってもいいのではないかと思います。

同じように全国の数字を見てみますと、交通事故死者数は十三年連続で減少しており、負傷者数等も九年連続で減少しているとのことで、全国の警察が一丸となって国や自治体、関係機関等としっかり連携し、まさにオールジャパン体制での交通事故抑止対策がじわじわと効果を上げてきているものと考えます。

こうした状況の中で、昨年十一月二十七日に公布された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる悪質運転処罰法が一カ月ほど前の五月二十日から施行されたことは、ニュース等で皆様も御案内のことと思います。

この法律が施行されることとなった理由は、全国各地で依然として飲酒運転や無免許運転など悪質、危険な運転行為による死傷事故が少なからず発生しており、これらに対する厳罰化を求める国民の声に応えたものでありますが、私個人の意見としては、悲惨な交通事故を一件でも減らすためには、厳罰化もさることながら、やはり交通事故を未然に防ぐための教育や指導が必要ではないかと思います。

例えば、昨年施行された改正道路交通法において、自転車は道路右側の路側帯を通行できなくなりましたが、現実には、路側帯はおろか、道路の右側を堂々と走る自転車を数多く見かけるのが現実です。

これは、周知不足が主な原因ではあるものの、自動車と違って教習所に通ったり、免許を取ったりする必要がない自転車においては、交通法規の周知には限界があるのも事実です。

また、警察官や交通指導員による取り締まりや指導もその人員数からおのずと限界があります。

愛知県警では、警察本部内にあゆみという専属の交通安全教育チームを設置して、県内各地を交通安全教育のために回ったり、各警察署の警察官が学校や老人会や企業などにおいて講話や講習などを行っており、それら真摯な活動には頭が下がる思いですが、ストーカーやDVに絡む犯罪、認知症による行方不明者問題、振り込め詐欺から暴力団問題等々、数え切れないほどの業務が警察にのしかかっている現状において、交通安全の教育ぐらいは警察官でなくても訓練を受ければやれるのではないかと思うところであります。

恐らく身近な交通違反を発見するのは一般の方が最も多いと思われます。ただ、たとえ正しい交通ルールに関する知識があったとしても、そうした際に自分から声をかけて是正を促すということは難しいと感じています。

例えば、さきに例に挙げた、自転車が道路の右側を通行したのを見かけたときに、それは交通違反ですから左側を通行しましょうと声をかけることは、かなり勇気が要ることだと思います。そんなときに何らか警察からオーソライズされた資格のようなものがあったら、そうしたこともやりやすいのになと感じておりました。

そうすることにより、警察官の業務負担がわずかでも軽くなり、犯罪抑止のためのパトロール活動などに充てられるようになることが期待できますし、一般の方々の交通安全に対する意識も高まるのではないかと思うのです。また、指摘を受けた側も納得しやすいと思います。

こんな思いから、こういった制度はないものか、いろいろと調べてみたところ、そうした私の思いにぴったりの制度が既に法律で定められていることがわかりました。

それは、皆様も聞きなじみがないのではないかと思いますが、地域交通安全活動推進委員という制度で、道路交通法に、公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であって要件を満たすものの中から、地域交通安全推進委員を委嘱することができると規定され、求められる活動についても、住民に対する交通安全教育ですとか、自転車の適正な通行方法についての住民の理解を深めるための運動の推進等々となっており、要するに、その地域地域の実態に合った安全教育等をやっていただけるすばらしい制度であると私は思います。

そこで、警察本部長にお尋ねいたします。

県内における地域交通安全活動推進委員の委嘱の実態と、委員の方々がどのような活動を行ってみえるのか、また、私は、この制度が一石二鳥にも三鳥にもなるすばらしい制度で、どんどん活動を広げていただくべきだと考えますが、県警としてこの制度自体をどのように考え、今後どのような活動を進めていかれるべきかとお考えかお示しください。

以上、二点につき質問させていただきました。御清聴ありがとうございました。(拍手)

- 11:◯警察本部長(木岡保雅君) 地域交通安全活動推進委員について御質問をいただきました。

初めに、地域交通安全活動推進委員の委嘱の実態とその活動についてお答えをいたします。

本制度は、地域における道路交通に関するモラルを向上させ、交通安全の確保について住民の理解を深めるための諸活動のリーダーとして活躍していただくボランティアの方々に法律上の資格を付与し、その活動の促進を図るために設けられたものでございます。

現在、当県におきましては、道路交通法の規定に基づきまして、地域交通安全活動推進委員として、一千七十六名の方が愛知県公安委員会から委嘱をされており、推進委員の方々には、地域における交通事故防止を目的として、住民に対する指導・教育、街頭活動等の活動を行っていただいております。

具体的な活動内容といたしましては、警察や自治体などと連携して、各季の交通安全県民運動や交通キャンペーン等の機会における広報啓発活動や、老人クラブ等での高齢者に対する交通安全教育、通学路における児童の保護誘導活動、自転車利用者に対する街頭指導活動など、さまざまな活動を行っていただいているところであります。

次に、県警としての地域交通安全活動推進委員制度に対する考えと、今後どのような活動をしていただきたいのかについてお答えをいたします。

地域の交通問題を解決するためには、住民の方々の交通安全意識をより一層高めていただくとともに、地域ぐるみによる活動が重要であります。

そのため、地域に根づき、交通安全活動の経験が豊富な推進委員の方々にその地域の高齢者を初め、幼児、児童や保護者等に対して交通安全教育などを行っていただくことは効果的であり、地域における交通ルールの遵守、マナー向上に資する活動として意義あるものと考えております。

また、私どもと推進委員の方々が行う交通安全教育が重層的に行われることで、より高い効果が得られるものと考えております。私どもといたしましては、推進委員による地域の交通実態に即した主体的な交通安全活動の実施など、活動の幅を広げていただくことが望ましいと考えているところであり、自治体を初め、関係機関・団体等と連携して必要な支援等に努め、推進委員の方々が主体的な交通安全活動を効果的に行えるようサポートしてまいりたいと考えております。

以上でございます。

- 12:◯知事(大村秀章君) 港湾における親しまれる海辺空間への取り組みにつきまして、私からお答えをさせていただきます。

豊かな県民の暮らしを実現するため、港湾におきましては、物流機能の強化とあわせ、観光やレクリエーション施設の整備をすることも大変重要であると考えております。

こうしたことから、これまで名古屋港におきましては、都心に近いガーデンふ頭の再開発や砂浜を備えた新舞子マリンパークなどの整備、さらには、三河港におきましても海陽ヨットハーバーやラグーナ蒲郡などを整備してきております。これらの施設は、海水浴、マリンスポーツなどのレジャーや、花火大会、トライアスロンなどのイベントの開催の場として多くの人たちに楽しんでいただいているわけでございます。

また、衣浦港の亀崎緑地や三河港の三谷海岸では、砂浜に祭りの山車が引き回されるなど、伝統文化を継承する場として地域の方々に親しまれているところでございます。

現在、名古屋港におきましては、ささしまライブ24地区に隣接をした中川運河におきまして、都心のオアシスとしての新たな水辺を整備しているところであります。

また、衣浦港におきましても、大浜てらまちなどの歴史的な地域資源などを活用した海辺の回廊づくりを進めております。

そして、きょう先ほど、きょうの朝九時から記者発表してきたところでございますが、ラグーナ蒲郡につきまして、かねてから民間の専門事業者に運営をしていただこうということで協議をしておりましたが、このたび、株式会社エイチ・アイ・エスが設立をいたしました新しい事業者、株式会社ラグーナテンボスに、本年八月一日から、テーマパークのラグナシアとフェスティバルマーケットとタラソテラピー、三施設を事業譲渡いたしまして、八月一日から新たに運営をしていただくということになりました。

先ほど九時、この議会の前にエイチ・アイ・エスの澤田会長、そして新会社の巽社長、ともども記者会見をしてきたところでございます。

今後は、民間ならではのこうした取り組みを通じまして、この施設の魅力をさらに高めていただくことを期待しているところでございます。

このように、本県の港湾整備に当たりましては、身近で魅力のある海辺空間の創出に努めるなど、これからも親しまれる港づくりに積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

- 13:◯副議長(伊藤勝人君) 進行いたします。

鈴木喜博議員。

〔六十番鈴木喜博君登壇〕(拍手)

- 14:◯六十番(鈴木喜博君) それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、順次質問します。

最初に、尾張北部地域における主要な幹線道路である国道四十一号についてお伺いをします。

この中部地域は、全国の五割の航空機部品を生産するなど、航空宇宙産業の集積が厚く、国産初のジェット旅客機MRJ(三菱リージョナルジェット)の開発、生産や、次世代旅客機ボーイング787型機の部品生産、国産ロケットの開発、生産などが進められています。

とりわけ、このMRJについては、県営名古屋空港隣接地に量産に向けた組み立て工場の建設が決まり、五月には、初号機用のエンジンが三菱重工小牧南工場に納入されるなど、来年四月から六月に予定されている初飛行に向けて、順調に計画が前進していると聞いております。

国際戦略総合特区アジアナンバーワン航空宇宙産業クラスター形成特区では、この県営名古屋空港周辺地区とともに、多くの航空関連部品や工作機械メーカーの立地する犬山市や大口町などの区域も指定されており、この尾張北部地域は、その中核を担う地域の一つとなっています。

また、岐阜県南部地域では、川崎重工業株式会社岐阜工場のある各務原市に加え、可児市、坂祝町なども指定追加され、尾張北部地域とともにますます航空宇宙産業の集積が進むものと期待をされております。

こうした特区のエリア拡大が進められる中、今後、この地域が世界に肩を並べる航空宇宙産業の一大拠点に成長するためには、各生産拠点が有機的結合、連結する人、物のネットワーク形成が重要であります。

このネットワークの形成において最も必要となるものは、質の高い幹線道路網の整備であり、この尾張北部地域から岐阜南部地域にかけては、両地域を南北に貫いている国道四十一号が当地域の幹線道路網における大切な幹となっています。

また、この国道四十一号は、小牧インターチェンジから東名・名神高速道路を通り、全国各地に、そしてさらに、名古屋高速小牧線を通ることにより、名古屋港や中部国際空港につながっております。まさに、尾張北部地域から全国へ、そして、世界へのゲートウエーの役割を果たしております。

しかしながら、この小牧インターのすぐ北にあります村中交差点以北につきましては、小牧インターの流出入の交通が集中することや、村中交差点以北で車線数が六車線から四車線へ減少することから慢性的な渋滞が発生しております。

中部地方整備局のデータなどによれば、とりわけ小牧市大字横内付近や大口町新宮二丁目から中小口三丁目間は信号が連担し、場所によっては旅行速度が時速十キロ程度になるなど、大幅な速度低下が生じております。

こうした渋滞は、沿線の工作機械メーカーや自動車関連企業などの活動に大きな支障を来しているだけではなく、渋滞を避けた通過車両が沿線の住宅地や文化施設周辺へ流入し、住民の生活が危険にさらされている状況にあります。

また、去る三月二十八日には、都市計画道路犬山富士線の名鉄犬山線交差部において、犬山市、扶桑町施工の上野跨線橋が供用され、ライン大橋を通ることにより、各務原市から犬山市、扶桑町を結び国道四十一号へつながる新しい枝となる道路ができました。さらに、将来的には、扶桑町と各務原市を結ぶ仮称新愛岐大橋も計画されるなど、これからも国道四十一号への交通集中が続くものと懸念されております。

そこでお尋ねします。

この渋滞問題の対策として、国は、昨年度から村中交差点以北の国道四十一号の六車線化に着手したと聞いていますが、その進捗状況と今後の見通しについて、県の所見をお尋ねします。

次に、小中学校における学力向上についてお伺いします。

人づくりは国づくりと言われています。我が国は、先人たちの絶え間ない努力と創意工夫のもと、すぐれた人材を育成、輩出することで世界有数の経済大国に発展してまいりました。

グローバル化や高度成長化などが進展する中、我が国がさらに発展するためには、主体性、創造性、チャレンジ精神を備え、世界で活躍し、地域に貢献できる人材を育成していかなければなりません。次代を担う愛知の子供たちには、国内外から集まった人々と切磋琢磨しながら、幅広い分野で我が国や地域の発展を支えていってもらいたいと願っております。

そのためには、義務教育段階において、基礎となる知識や技能を身につけることはもちろん、それを生活場面に生かしてみずから考え、判断し、行動することで、さまざまな問題を解決できる力を育むことが重要であると考えております。

昨年十二月にOECD(経済協力開発機構)から二〇一二年国際学習到達度調査、いわゆるPISA二〇一二の結果が発表され、日本の子供たちが読解力や科学的リテラシー、数学的リテラシーの三分野全てにおいて好成績をおさめたことが話題となりました。

さらに、ことし四月には、初めてコンピューターを活用して行われた問題解決能力の調査結果も上位と発表され、これまで不安視されていた学力低下問題に歯どめがかかったと感じているところであります。

しかしながら、この調査を主宰するOECD事務総長特別顧問のシュライヒャー氏は、日本は好成績をおさめているのに、OECD平均と比較して、数学に対して自分の能力に自信が持てない子供が多く、楽しみや関心、問題解決への意欲も低いことを課題として指摘しております。

また、全国学力・学習状況調査の結果によると、本県の子供たちには、国語や数学など学習に対する関心や意欲が学年が進むにつれて低下する傾向にあることなどが課題となっております。

私は、こうした状況の中で、小中学校において、子供たちに学ぶ楽しさや新たな問題に立ち向かう意欲を育むことがより確かな学力をしっかり身につけさせることにつながっていくと考えていますが、県としては、今後、子供たちの学力向上にどのように取り組んでいこうとお考えか、教育長にお伺いします。

次に、昨年度より子供一人一台のタブレット端末を取り入れた授業や電子黒板を利用した授業が話題となっております。私は、常々、日ごろからコンピュータに触れる機会の多い現代の子供たちにとって、こうしたICT機器を活用した授業が学力の向上に有効であるのではないかと考えております。

今後、パソコンやタブレット等の教育機器を必要に応じて使用できる環境をできる限り整備し、それらを効果的に活用した授業が展開されることで、県内の子供たちの学力向上が図られることを切に願うものであります。

そこで、小中学校におけるICT機器を活用した授業についてどのようにお考えか、教育長にお伺いをします。

次に、幼児期の教育の充実についてお伺いします。

子は社会の宝、国の宝と言われるほど、子供たちの存在はとうとく貴重なものであります。しかしながら、近ごろは、急激な少子・高齢化、核家族化の進行や共働き家族の増加などで、子供たちを取り巻く環境は大きく変化し、家庭や地域の教育力の低下が危惧されております。

例えば、人に自分の思いを伝えることができなかったり、人とかかわり合うことの体験が不足したり、あるいは生活のリズムが不規則になったり、栄養のバランスが偏ったりするなど、子供たちの心や体の成長にさまざまな影響を与えていることも懸念されております。こうした子供たちの状況は、保護者自身も、しつけの難しさや子育てへの不安を感じてみえるところであります。

先日、小学校の先生に子供の様子をお聞きしたところ、入学当初には自分の身の回りのことが十分にできなかったり、学校生活のルールが理解できず、自分勝手に行動したりする子供たちがいると伺いました。

また、幼稚園や保育所の現場では、特別な教育的配慮を必要とする幼児や、さまざまな家庭環境の児童への対応に苦慮している現状もあるということであります。

こうした問題を考えますと、小学校以降の生活や学習の基盤をつくる幼児期において、教育の充実はとりわけ重要であると考えております。

国の動きとしましても、来年四月よりスタートが予定されている子ども・子育て支援新制度において、幼稚園と保育所の特徴をあわせ持つ認定こども園の普及が図られ、その中で、質の高い幼児期の教育、保育がうたわれております。

また、五歳児の義務教育化も検討され、ますます幼児教育の重要性が高まっており、質の高い幼児期の教育の実現に向けた努力が本県においても一層なされるべきと考えます。

本県では、あいちの教育に関するアクションプランIIにおいて、基本的な生活習慣を身につけ、規範意識や思考力、表現力の芽生えを培うことなどを目指し、全ての幼児が質の高い教育を受けることができるよう、幼児教育の充実を掲げております。

それを受け、平成二十四年度には、愛知の幼児教育の目指すべき方向を示した愛知の幼児教育指針を策定しております。

三つ子の魂百までということわざもあるように、子育ての中でもとりわけ幼児期にあっては、人格形成の基礎を培う大切な時期であります。そこで、この愛知の幼児教育指針に基づき、今後、幼児期の教育の充実をどのように図られるのか、教育長にお伺いし、質問を終わります。(拍手)

- 15:◯建設部長(平井雄二君) 国道四十一号の六車線化についてであります。

国道四十一号は、航空宇宙産業を初めとして、国内有数の企業集積を誇る尾張北部地域の経済活動を支える重要な路線であります。

近年、こうした地域の産業活動の進展に伴い、交通量が増大し、小牧市から犬山市までの区間におきまして、慢性的な渋滞が発生しており、とりわけ村中交差点付近は、中部地方整備局管内の直轄国道の中で、渋滞による損失時間がワースト一位の区間となっております。

こうした激しい渋滞を早急に緩和するため、昨年度、国土交通省におきましては、小牧市村中交差点から犬山市五郎丸交差点までの約七キロメートル区間を、基本的には現況の道路幅員三十メートルの中で、四車線を六車線化します総事業費約九十五億円の事業に新規着手したところでございます。

昨年度は、現地測量と道路設計が実施され、今年度は公安委員会など関係機関との協議を経て、道路計画案を作成し、地域の住民の方々や沿線企業の皆様への説明をした上で、まずは小牧市側から工事に着手する予定と聞いております。

本県といたしましても、一日も早い渋滞緩和に向け、沿線の市や町とともに事業の促進が図られますよう、国に協力してまいります。

以上でございます。

- 16:◯教育長(野村道朗君) 小中学校における学力向上について、二点のお尋ねをいただきました。

まず、子供たちの学力向上への取り組みについてでございます。

これからの時代を生きる子供たちにとりまして、議員御指摘のとおり、身の回りの人や物事に対して好奇心を抱き、主体的に学び続け、未知の問題に対して答えを見出していく力を身につけていくことが大切でございます。

県教育委員会といたしましても、本県の子供たちの学習意欲の向上や主体的な学びの育成などを図り、確かな学力を身につけさせていくことをあいちの教育に関するアクションプランIIの重点目標として掲げており、これまでも全国学力・学習状況調査の結果を分析し、学力向上のための指針を示すなど、市町村教育委員会を支援してまいったところでございます。

さらに、本年度は、子供たちが抱える課題の具体的な改善に向けまして、新たに学力充実プラン推進事業を立ち上げました。推進地区に設定をした四つの市町村では、外部講師と協働した授業研究会を開催したり、授業における話し方、聞き方のルールづくりをしたりするなど、学ぶ意欲をかき立て、思考力、判断力、表現力などを育む授業づくりを推進しておりまして、今後、その成果は県内に発信してまいりたいと考えております。

また、子供たちの学力向上のためには、日常生活の中で学ぶ楽しさを味わったり、学んだことが日常生活に役立つことを実感したりすることが大切であると、このように考えております。

このため、県では、科学の楽しさを体験するあいち科学の甲子園ジュニアやオールイングリッシュで活動するイングリッシュキャンプinあいちなどの機会提供にも努めているところでございます。

今後とも、愛知の子供たちがみずからの人生をたくましく切り開いていけるよう、子供たちに確かな学力をしっかりと身につけさせる取り組みに力を注いでまいりたいと、このように考えております。

次に、小中学校におけるICT機器を活用した授業についてでございます。

パソコンや電子黒板、タブレットなどICT機器は、教師の創意工夫によって、子供たちの学習意欲を高めたり、思考力や表現力を育てることのできる有効なツールであると、このように考えております。

ICT機器を活用して、教科書の図や写真を必要に応じて拡大して提示をしたり、学習の記録を保存して繰り返し学習を進めたりすることで、子供たちは学習内容を理解しやすくなり、授業への関心も高めることができます。

また、子供たちの意見や作品をまとめて画面に映し出しながら話し合うことができますので、わかりやすい発表の仕方を工夫したり、考えを深めたりすることもできます。

ちなみに、平成二十五年度の全国学力・学習状況調査でも、パソコンや電子黒板を使った授業につきまして、本県の小学生の約七割、中学生では約六割がわかりやすいと、このように回答いたしております。

しかしながら、その一方で、ICT機器を活用した授業を行うには、機器の整備やメンテナンスのための財源確保を初め、教師の活用能力の問題など、さまざまな課題もございます。

県教育委員会といたしましては、こうした教育の利点や課題を踏まえながら、市町村へのICT機器を活用する授業づくりにかかわる情報提供や、教員の指導力の育成を図るなど、ICT機器のよさを生かした授業の促進に努めてまいりたいと考えております。

次に、幼児期の教育の充実についてもお尋ねをいただきました。

幼児期は、体験を通して決まりの必要性に気づいたり、自分の思いを言葉で伝える喜びを感じたりしながら、生活していく力や、人とかかわるための力などを身につけ、周りの世界に対する理解を深めていく大切な時期でございまして、こうした幼児期の教育の充実は大変重要なものであると、このように考えております。

このため、県では、学識経験者や保護者、公立並びに私立の幼稚園、保育所などの多くの幼児教育関係者の参画のもとに、これからの幼児教育の基本方針となる愛知の幼児教育指針を平成二十四年度に策定したところでございます。

平成二十五年度は、この指針に基づく実践編といたしまして、小学校教育へのスムーズな接続のために、幼児期の終わりまでに育てたい力を身につけさせる手だてや、指導のポイントなどを具体的に示した手引を作成したところでございます。

今年度は、幼児教育に携わる教諭や保育士が、深い幼児理解のもと、より確かな実践的な力を身につけ発揮できるように、教諭や保育士の資質と専門性をどのように高めていくのかについて、研究に取り組んでまいります。

今後、家庭はもとより、地域の人々や福祉、保健等の業務を行う関係機関との連携による幼児教育の充実策についても検討してまいりたいと、このように考えておりますが、こうした取り組みを通じまして、幼稚園、保育所を問わず、愛知県内の全ての幼児教育機関で質の高い教育が推進されるよう努めてまいりたいと、このように考えております。

以上でございます。

- 17:◯六十番(鈴木喜博君) それでは、私のほうより二点要望させていただきたいと思っております。

国道四十一号の六車線化については、今六月議会冒頭に知事より、アジアナンバーワン航空宇宙産業クラスター形成特区の中核プロジェクトである民間航空機の生産・整備拠点事業について、県営名古屋空港に隣接する県有地の売り払いなど、航空宇宙産業の振興について御発言があり、航空宇宙産業の世界三大拠点を目指し、世界と闘える愛知の実現を目指すと力強い発言がございました。

その施策を確実に実現するためには、この地域の基幹である四十一号の六車線化を一日も早く着実に進めていただくことが大切であると思いますので、理事者におかれましては、強く国へ働きかけていただきますよう要望させていただきます。

次に、子供一人一台のタブレット端末については、平成二十二年の新成長戦略及び平成二十三年の教育の情報化ビジョンにおいて、児童生徒に一人一台の情報端末整備という目標が挙げられました。

国の方針でありながら、整備にかかる補助金の施策が全くないことに市町村としては大きな不安を抱えております。

私の地元丹羽郡大口町では、今後整備を行うには、小学校三つ、中学校一つで三億、そして、周辺機器で一億が必要との試算が出ております。タブレット端末導入を全国的に展開していくために、早急に国による財政援助事業を含めた施策展開を強く要望していただくよう心よりお願いを申し上げ、質問を終わらさせていただきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 18:◯三十八番(原よしのぶ君) 暫時休憩されたいという動議を提出いたします。

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

- 19:◯副議長(伊藤勝人君) 原よしのぶ議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

- 20:◯副議長(伊藤勝人君) 御異議なしと認め、暫時休憩いたします。

午前十一時二十四分休憩

━━━━━━━━━━━━━━━━━

午後一時開議

- 21:◯議長(三浦孝司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

通告により質問を許可いたします。

樹神義和議員。

〔四番樹神義和君登壇〕(拍手)

- 22:◯四番(樹神義和君) 豊田市選出の樹神でございます。

通告に従い、中京大都市圏づくりに向けた愛知県としての広報戦略に関する質問を順次行ってまいります。

さて、ことし五月上旬に民間の有識者による日本創成会議が、二〇四〇年に八百九十六自治体で若年女性が半減し、自治体消滅の可能性があるとの発表がありました。

かねてから、日本の人口は二〇四〇年に二〇〇〇万人減少するとの推計は出されていましたが、どの市町村がどのように減少するのかは、これまで提示されておりませんでしたので、全国のほぼ半数の市町村が消滅する可能性があるという驚愕の結果は、改めて少子化対策を早急にとり行わなければならないということを突きつけていると思います。

したがって、県におかれましては、これまで以上に待機児童問題やワーク・ライフ・バランスの推進など、子育てしやすい環境整備に取り組んでいただきたいと思いますが、一方で、人口減少社会における都市の存続をかけた都市間競争、地域間競争時代において、いかにして人、物、情報を集積すべきかという点も大きな課題の一つであると考えますので、今回は、中京大都市圏づくりに向けた県としての広報戦略に絞って質問してまいります。

皆さんは、「なめんなよ いばらき県」というキャッチコピーを耳にしたことはありますでしょうか。

このキャッチコピーは、ブランド総合研究所が二〇〇九年から発表している、いわゆる都道府県魅力度ランキングにおいて、二〇一二年度を除き全て最下位に位置づけられている茨城県が、数多くの観光地や農林水産物、食、科学技術の集積など、まだまだ知られていない魅力をメディア等を通じて全国に向けて発信し、県のイメージアップ、魅力度ランク最下位からの脱出を目的とする「いばらきを知ろう!大キャンペーン」のキャッチコピーでありますが、茨城県出身の有名芸能人が宣伝隊となり、インターネット上でのコミカルな県PR動画配信が話題を呼んだり、「いばらきを知ろう!大キャンペーン」について、茨城県議会の一部から、「なめんなよ」ではけんか腰だ、学校で言葉遣いに気をつけましょうというのに教育上どうなのかなどの疑問が投げかけられ、県のPR戦略と議会が対立していると多くのマスコミに取り上げられたりしておりましたので、聞かれた方も多いと思います。

私も全国ネットの朝のニュース番組で茨城県の取り組みを知ることとなりましたが、当初は他県での取り組みであったため、余り真剣には聞いておりませんでした。

しかしながら、都道府県魅力度ランキングというこれまで余り聞きなれない調査指標であったことなどから、我が愛知県のランキング結果等も後になって気になり調べてみると、大きくは二点について気づいた点がありました。

一つは、我が愛知県についてでありますが、この都道府県魅力度ランキングでは、魅力度以外にもさまざまな項目について調査を行っており、愛知県は、主な調査項目である産品購入意欲度、認知度、居住意欲度はそれぞれ六位、九位、十位と上位にあるものの、情報接触度は十四位、観光意欲度に至っては二十位であり、最大の注目点である魅力度に関しては、ただいま申し上げた五項目の平均よりやや下位の十六位となっており、日本の経済と産業を牽引していると自負する愛知県民の皆様におかれましては、魅力度が十六位という結果は、私も含めて少し受け入れがたいのではないでしょうか。

では、各調査項目について触れたいと思いますが、まず初めに、六位と上位にランキングされた産品購入意欲度とは、それぞれの地域で購入したい産品名を食品と食品以外の産品に分け、三品まで自由記述してもらい、百人当たりの記入数でスコアを算出し、食品と食品以外と二項目を合算した総合の三項目についてスコアを算出した結果だそうであります。

ちなみに、産品購入意欲度のうち、食品については六位、食品以外は九位となっておりますが、きしめん、みそ煮込みうどん、手羽先に代表されるなごやめしなど、今では全国的に有名となった食品や、自動車、陶磁器などの工業製品に加え、昭和三十七年から現在まで日本一の産出額を誇る花卉などが貢献し、産品購入意欲度上位に貢献したと推察されます。

また、九位となった認知度については、やはり昭和五十二年から連続三十六年で製造品出荷額が全国第一位であることや、古くは戦国時代において天下統一へ導いた三英傑の出身地として、さらには、中部地区の代表都市として愛知・名古屋は有名であり、そのことから認知度は比較的上位にあると推察されます。

さらに、居住意欲度についても十位と比較的上位にありますが、太平洋を流れる黒潮の影響を受け、全般的に温暖な気候であることに加え、さきに述べたとおり、製品出荷額が連続三十六年全国第一位に裏づけされた就業環境のよさ、さらには、住環境が都市部を中心に整備されていることなどが評価をされ、居住意欲度が比較的上位にランキングされたと思います。

一方で、ただいま申し上げたとおり、産品購入意欲度、認知度、居住意欲度が比較的上位にありながらも、情報接触度が十四位、観光意欲度に至っては二十位、そして、これら五項目のトータル的な位置づけとなる魅力度が十六位ということは、愛知県としての情報発信方法に課題があり、何らかの対策が必要ではないかと感じた次第でありますので、後の質問事項において詳細を伺ってまいりたいと存じます。

続きまして、都道府県魅力度ランキングについてもう一点気づいた点が、北関東圏四県がこぞって低位にある点であります。

先ほど茨城県が最下位ということは述べさせていただきましたが、茨城県以外の北関東圏の各県の魅力度ランキングについてですが、栃木県は四十一位、群馬県は四十四位、埼玉県も四十五位となっており、こぞって低位にあります。

では、これら四県が本当に魅力がないのかといえば決してそのようなことはなく、人口は四県合計で約一千四百十五万人を誇り、公共交通、道路交通ネットワークも、主に東京から放射線状に整備がなされると同時に、近年では北関東自動車道も全線開通し、北関東内の東西交通も容易となり、北関東圏から東京まで新幹線などを利用すればほぼ一時間以内で移動が可能であり、経済においても、我が愛知県には及ばないものの、平成二十三年の製造品出荷額は、埼玉県六位、茨城県八位、栃木県十四位、群馬県十五位となっており、日本全体で考えれば上位に位置しています。

また、観光資源についても、水戸偕楽園や日光東照宮、三大名湯の一つである草津温泉などなど、さらには、先日世界遺産として登録が決定した富岡製糸場など、例を挙げれば切りがないほどの観光資源にも恵まれています。

では、なぜ北関東圏がこぞって魅力度が低位にあるのか。

それは、東京に近過ぎるからではないかと考えます。

我が愛知県では、二〇二七年にリニア中央新幹線の東京─名古屋間の開業が予定されていますが、この開業によって名古屋と東京が四十分で結ばれるようになれば、首都圏への時間距離が大幅に短縮され、一日交流圏も大きく広がることとなり、国内外からのゲートウエーとして大変重要な役割を果たす交通基盤が整うこととなります。

このため、リニアインパクトを最大限に生かせるよう、リニア中央新幹線開業を見据えたまちづくりに向けて、現在検討が進められていますが、一方で、東京─名古屋間が四十分で結ばれれば、地方の人口や資本が吸い寄せられる、いわゆるストロー現象により愛知の人、物、情報が全て東京に吸い取られ、東京一極集中がさらに加速化するのではないかとの懸念がされていますが、今回の都道府県魅力度ランキングにおいて、北関東圏の魅力度がこぞって低位にあるのは、まさにこのストロー現象により、北関東四県の魅力の全てが東京に吸い取られた結果ではないかと感じた次第であります。

以上、都道府県魅力度ランキング結果を受けて気づいた点、大きくは二点について述べてまいりましたが、冒頭に申し上げたとおり、魅力度ランキング最下位である茨城県が、魅力度向上に向けて積極的な広報活動に現在取り組んでおられますので、実際に茨城県にお邪魔をし、話を伺ってまいりましたので、茨城県の取り組みについて少し御紹介をさせていただきたいと思います。

キャンペーン名称は、「いばらきを知ろう!大キャンペーン」で、キャッチコピーが冒頭申し上げたとおり、当初、議会からけんか腰だなどの反対意見もあった「なめんなよ いばらき県」であります。

目的は、都道府県魅力度ランキングにおいて、二〇一二年度を除き全て最下位にあることから、数多くの観光地や農林水産物、食、科学技術の集積など、まだまだ知られていない魅力をメディア等を通じて全国に向けて発信し、茨城県のイメージアップ、魅力度ランキング最下位からの脱出を目的とし、キャンペーン期間は平成二十五年七月から平成二十七年三月末までで、株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシーに委託をし、予算額は平成二十五年度が約二千六百万円、平成二十六年度が約三千七百万円の計約六千三百万円だそうです。

平成二十五年度の主な活動実績は、キックオフイベントを含む計五イベントの開催、テレビはワイドショー番組を中心とした二十二番組への出演、その他ポスター三千枚の掲示に加え、スローガンがプリントされたシール十八万枚、バッジ八千個、あめ一万五千個を配布。

さらには、インターネットを活用した動画配信、フェイスブック、ツイッターの活用を行っており、今年度は、平成二十五年度実績に加え、七月には調査実施月における最下位脱出に向けた話題喚起、九月には調査結果発表時の話題喚起のためのイベント開催を予定しているとのことでありました。

その結果、今年度の都道府県魅力度ランキングにおいて最下位脱出となるかは不明であるものの、平成二十五年度のみでマスコミ等で大きく取り上げられたこともあり、広告換算額が約十六億円と予算額の約六十一倍の効果があったそうであります。

また、間接的な効果として、魅力度最下位に反発する形で、平成二十五年度の県民世論調査では、県に対する愛着度を問う設問で、愛着を持っているとどちらかといえば持っているを合わせ、前年度比八ポイント増の県民の八七・五%が愛着を持ち、県に対する誇りを問う設問でも、誇りを持っているとどちらかといえば持っているを合わせて、前年度比一一ポイント増の七一・七%の県民が誇りを持っているとの結果となり、茨城県民の意識の高まりにも大きく貢献したとのことでありました。

以上、茨城県における広報活動について御紹介をさせていただきましたが、茨城県以外にも、広島県では、全国に余り知られていない広島県の観光資源を紹介し、「おしい!」から「おいしい!」に変えるためのPR「おしい!広島県」を展開しておりますし、香川県においては、うどんを全面に出しつつも、それだけではないことを強調する「うどん県。それだけじゃない香川県」を、さらには「おんせん県って言っちゃいましたけん!」と温泉を全面に打ち出す大分県など、各都道府県が生き残りをかけて知恵を絞りつつPR活動に努められています。

そこで、本年三月に策定されたあいちビジョン二〇二〇にもあるように、リニア開業によって生まれる大交流圏の中で、産業の革新・創造拠点としての役割を担いながら、国内外の人、物、金、情報を呼び込む存在感ある中京大都市圏づくりに向けた県の広報戦略について数点伺ってまいります。

まず、一つ目が、さらなる産業集積に向けた広報戦略についてであります。

あいちビジョン二〇二〇における目指すべき愛知の姿の第一項目めに、リニア開業による首都圏と中京圏が一体化する中、首都圏へのストロー現象を最小限に食いとめるためにも、この地域の役割を明確にしつつ、独自の強みを発揮していくことが求められており、この地域の強みである圧倒的な物づくり産業の集積をベースにしながら、さらに技術力、開発力などを高めていくとともに、首都圏が持つ高度なサービス産業との連携を図りながら、リニア大交流圏の中での一大産業拠点としての役割を担っていくとあります。

そのためにも、我が県の基幹産業である自動車産業の高度化に向けて、次世代自動車などの最先端の製品や、新たな生産技術を生み出すマザー機能強化、さらには、アメリカのシアトル、フランスのトゥールーズに並ぶ航空宇宙産業の世界三大拠点の一つになることを目指し、産学行政連携のもと国際戦略総合特区アジアナンバーワン航空宇宙産業クラスター形成特区に基づく支援を行うとともに、次世代技術応用を目指した新たな企業誘致が必要と考えます。

現在、県におかれましては、従来の愛知県産業立地推進会議を、大村知事を本部長とするあいち産業立地推進本部に発展改組し、全国トップレベルの補助制度である産業空洞化対策減税基金に基づく立地補助制度の運用により、平成二十四年度、二十五年度合わせて計九十一件の補助認定を行うなど、産業集積に大きな成果を上げられていますが、国内外の企業に向けてこれまでどのような誘致活動を行ってこられたのか伺います。

あわせて、企業誘致の際には、企業庁のみならず、各市町村や民間企業との連携による用地確保や補助制度の充実は欠かせぬものと考えますが、現状の取り組み状況についてもお示しください。

また、国内においては、人口減少社会に突入し、さらにはグローバル化の進展に伴い、産業集積は国内外を問わず苛烈な誘致競争がこれまで以上に繰り広げられることになると思いますが、今後の広報活動への取り組みについてどのように考えておられるのか伺います。

続きまして、農産物を含む愛知ブランドのPR戦略について伺います。

愛知県の製造業は、製造品出荷額等で三十六年連続日本一の座を誇り、我が国の製造業を牽引する重要な役割を担ってきたことは、再三にわたり申し上げてまいりましたが、この記録の背景には、当地域の製造業の真摯で地道な物づくりの力があったことを忘れてはなりませんが、一方で、物づくりの競争力を構成する要因として、今やブランド力は無視できないものと考えます。

ブランドは、企業価値を創造する重要な経営資源であり、特色ある物づくり自体にブランド価値を見出し、無形の資産として評価することは、愛知の物づくり競争力をさらに高める上で重要な戦略であります。

愛知県では、これまで県内製造業の実力を広くアピールし、愛知の物づくりを世界のブランドにするため、県内のすぐれた物づくり企業を平成十五年度から愛知ブランド企業として認定し、多くの機会を捉え、国内外へ情報発信してきたと思いますが、これまでの活動内容と成果について伺うと同時に、技術革新が日進月歩である中、愛知ブランドをさらに高め、県内企業の育成支援を行っていくことは非常に重要と考えますが、国内外への愛知ブランド普及促進に向けて、今後どのように取り組んでいかれるのか伺います。

また、愛知県は、日本の三大都市圏にあり、自動車を中心とした製造業が盛んな工業県というイメージがありますが、平成二十四年の農業算出額は第六位と、全国第三番手グループに位置する農業県でもあります。

特に花卉については、本県農業産出額の約二割を占め、昭和三十七年以降連続して全国第一位を誇り、さらに、県土の約四割を占める森林を活用した林業、古くから魚介類の宝庫として知られる伊勢湾、三河湾などで特色ある沿岸漁業や養殖漁業が展開されるなど、全国に誇れる元気な農林漁業者が自信を持って農林水産業を営んでいます。

愛知県では、これまで県民の方々に、愛知県農林水産業の応援団になってもらい、消費者と生産者が一緒になって愛知県の農林水産業を支えていこうという、いいともあいち運動を展開するほか、首都圏や海外に向けたPRなど、愛知の農産物の消費拡大や販路拡大に努めてこられましたが、これまでの活動内容と成果、そして、今後の取り組みについて伺います。

続きまして、観光PR戦略について伺います。

我が愛知のよさを理解いただく上で最も有効であるのが、直接愛知にお越しいただき、見て、知って、体験いただくことと思いますが、残念ながら、冒頭申し上げたとおり、都道府県魅力度ランキングにおいて、愛知県の観光意欲度は二十位と芳しくはありません。

県としては、これまで武将観光と産業観光の二大観光を中心に観光客の呼び込みに努められ、近年においては、中部・北陸九県が一体となり、昇龍道プロジェクトにより観光振興に努められていることは理解をしております。

その結果、平成二十四年の県内宿泊者数は一千百五十三万人となり、平成二十年の一千四十八万人からは百五万人増加し、平成二十三年の一千八十七万人からは六十六万人増加するなどの成果が見られるものの、平成二十七年度を最終目標に掲げる愛知県観光振興基本計画の目標値である延べ宿泊者数一千五百万人には遠く及ばない状況にあります。

観光は、経済的、社会的、さらには文化的な側面を持つとともに、国や地域を越えて新たな交流を拡大し、愛知の持続的な発展に向けて地域に有形無形の効果をもたらす、愛知の産業、経済を支える重要な柱の一つであります。

そこでお尋ねしますが、観光振興に向けて国内外に対しどのような情報発信をこれまで行ってこられたのか、また、そのことによる成果について伺います。

また、観光振興基本計画に掲げる延べ宿泊者数一千五百万人、観光消費額一兆円等の各種目標の達成のためには、特に外国人観光客の誘致が必要不可欠と考えますが、今後の観光PRに向けての県としての取り組みについて伺います。

最後に、県全体における広報戦略について伺います。

これまで産業集積、愛知ブランド、観光の三つの項目についての広報戦略について伺ってまいりましたが、正直に申し上げて、今回の質問を実施するに当たり、愛知県のみならず他県の取り組みなども調査してまいりましたが、愛知県の広報活動は、他県にまさるとも劣らない取り組み状況であると理解をしております。

しかしながら、今回お聞きした三項目に限らず、愛知県全ての広報活動が個別に行われているがゆえに、かえってオール愛知としてのイメージ定着につながらず、県全体の魅力度の向上に至っていないのではないでしょうか。

また、グローバル経済の進展や新興国の台頭などにより、世界規模での大都市圏競争がますます厳しさを増しており、さらには、我が国が本格的な人口減少、高齢社会に突入しておりますが、都市の存続をかけた都市間競争、地域間競争時代において、愛知県そのもののブランド力強化はこれまで以上に重要と考えます。

そこでお尋ねしますが、国内外から人、物、金、情報を呼び込む存在感ある中京大都市圏づくりに向けて、県を挙げて広報活動に取り組んでいく必要がありますが、今後の広報戦略をどのように考えておられるのかを伺います。

以上、中京大都市圏づくりに向けた愛知県としての広報戦略に関する質問を大きくは四点伺いましたが、前向きな答弁を期待いたしまして、壇上からの質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)

- 23:◯産業労働部長(小山和久君) 最初に、企業誘致に関するお尋ねについてお答えいたします。

まず、国内外の企業に向けたこれまでの誘致活動についてであります。

県では、昨年五月に策定いたしました愛知・名古屋産業立地推進プランに基づき、産業立地に向けた誘致活動を計画的に実施しております。

主なプロモーション活動といたしましては、首都圏の企業に対して、知事みずから産業空洞化対策減税基金など各種優遇制度や、当地のすぐれた立地環境をPRする産業立地セミナーを開催しております。

また、名古屋市と共同で、首都圏において当地域に集積する航空宇宙や環境・エネルギーを初めとする先端技術分野の企業等が出展した産業交流展を開催し、さらに当地においては、県内企業の再投資を促進する再投資セミナーを実施しております。

海外に向けましては、県の海外産業情報センターが中心となり、ジェトロとの連携のもと、進出先として本県の魅力をPRしております。

また、愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス・センターやグレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会が主催する海外投資ミッションを通じ、派遣先国・地域の企業に対し当地での投資を働きかけております。

次に、市町村等との連携についてお答えいたします。

用地確保については、市町村からの企業立地に適した用地や、企業からは遊休地や工場跡地等の情報を収集し、本県への進出や県内での再投資を予定する企業に対し、情報を提供しております。

また、補助金の充実については、新あいち産業創造立地補助金Aタイプは、市町村と連携し、県内企業の再投資を支援するものであり、現在二十九市町が本制度に対応する条例や規程を整備し、毎年度、案件の状況に応じて補助金交付に必要な額を確保しております。

次に、今後の広報活動への取り組みについてお答えいたします。

県は、産業立地を支援する諸施策を強化するため、昨年五月にあいち産業立地推進本部を立ち上げ、県内市町村、とりわけ名古屋市との連携を前面に出した愛知・名古屋産業立地推進プランを策定いたしました。

広報活動の取り組みについては、今後ともこのプランに沿って県内市町村との連携を図りつつ、各種優遇制度に加え、ビジネスパートナーとなる企業の集積、充実した交通インフラ、研究施設、豊富な人材など、本県の総合的な優位性をさまざまな機会を通じてPRしてまいります。

次に、愛知ブランド企業の情報発信についてであります。

愛知ブランド発信事業の情報発信といたしましては、県は、これまでホームページや動画等の作成、ポスター、パンフレットの作成、県内各地で開催する展示会への出展に取り組んでまいりました。

昨年度の展示会の出展につきましては、十一月に開催されたメッセナゴヤやかすがいビジネスフォーラムへ参加いたしました。また、海外へのPRにつきましては、英語版のホームページを作成しております。

昨年度のホームページ閲覧数は、日本語、英語合わせまして約五百七十万件で、このうち二十件に一件は英語版の閲覧となっており、海外からも含め、電子メール等による認定企業への照会については、それぞれの企業へおつなぎしております。

また、認定企業からは、自社の認知度が上がった、求人や人材確保に効果があったといった評価をいただいております。

今年度につきましては、来月開催される、ものづくり岡崎フェア、十月に豊橋市で開催されるものづくり博二〇一四in東三河などの県内各地の展示会へ積極的に出展するほか、海外駐在員によるPRを行うなど、認定企業や関係機関とも連携し、さまざまな機会を捉えて、国内外で情報を発信してまいりたいと考えております。

続きまして、観光PR戦略に関するお尋ねについてお答えいたします。

まず、国内外に対する情報発信とその成果についてであります。

主なプロモーション活動といたしましては、東京、大阪において、知事みずから本県の多様な観光資源をPRする愛知・名古屋観光プロモーションを一昨年度から実施しております。名古屋市との共同事業として、名古屋市長にも毎回参加していただいております。

また、関東、関西圏の旅行会社に対して、県内観光事業者が当地の観光資源のPRを行う商談会も開催しております。

海外に向けましては、昨年度は、韓国、マレーシアにおいて、知事のトップセールスや現地の旅行会社との商談会を開催いたしました。

これらを含めた観光振興の取り組みの成果もありまして、愛知県内の延べ宿泊者数や東アジアからの延べ宿泊者数は二年前に比べて増加しており、直近の平成二十五年で見ますと延べ宿泊者数は千二百五十一万人、東アジアからの延べ宿泊者数は五十七万人となっております。

また、昨年の海外の観光商談会に参加した現地の旅行会社において、本県内の観光地を含んだ旅行商品が造成され、外国人観光客の誘致につながっております。

次に、外国人観光客の誘致に向けた今後の観光PRについてです。

本県には、信長、秀吉、家康といった三英傑や山車、からくり、なごやめしなど、他地域にはない魅力ある観光資源が数多くありますが、特に外国人観光客には、東京、大阪ほどなじみがないということが課題であると考えております。したがいまして、県内各地の魅力ある観光資源の海外での知名度を向上する施策にしっかり取り組む必要があると考えております。

県といたしましては、海外の方に愛知の魅力をより多く知ってもらうため、今年度は、訪日客数が急増していますタイをターゲットにいたしまして、九月に実施するタイ・バンコク戦略的交流事業の中で、現地旅行会社を対象とする観光説明会や商談会を開催いたします。

また、近隣県と連携した広域での誘致活動も効果的であることから、中部広域観光推進協議会や東海地区外国人観光客誘致促進協議会が行う、東南アジア等における海外プロモーションに参画し、当地域の魅力を発信いたします。

さらに、中国、韓国、マレーシア等の海外の旅行会社、メディアを対象として、本県の観光地を訪れさせることにより、本国での旅行商品造成や情報発信を促す事業にも取り組んでまいります。

以上でございます。

- 24:◯農林水産部長(中野幹也君) 愛知の農作物の消費拡大や販路拡大に向けた取り組みについてお答えいたします。

本県は、中部圏で最大、全国でも第六位の産出額を誇る農業県であるとともに、七百四十三万人を超える人口を擁する大消費地でもあります。

さらには、首都圏への交通アクセスもよいなどの強みを持っており、これらの強みを生かして、愛知の農産物の消費拡大や販路拡大に取り組むことが重要と考えております。

このため、県内においては、本県独自の地産地消の取り組みであるいいともあいち運動を展開し、県産農産物を積極的に販売したり、食材として利用していただく、いいともあいち推進店の拡大や、あいちの農林水産フェア、地産地消・農商工連携ビジネスフェアの開催などによる消費拡大や販路開拓に取り組んでおります。

近年では、大手量販店や百貨店での、いいともあいちフェアが定期的に開催されますとともに、昨年度からは、より多くの県民の方に応援していただけますように、いいともあいちサポーターの登録を始めるなど、いいともあいち運動の輪が広がってきております。

また、首都圏におきましては、大手量販店で知事トップセールスを行い、あわせて系列店舗を挙げて集中的に愛知の農産物フェアを開催し、売り上げが前年を大きく上回るなど、量販店からも高い評価を得、販路の拡大につなげております。

さらに、近年、人口や富裕層が増加しているアジア諸国において愛知フェアを開催し、輸出を志向する出展者とともに、本県産の農産物とその加工品について、知事トップセールスを初め販売促進会や商談会を行い、販路の開拓に努めているところであります。

今後とも、本県産農産物がより多くの消費者に信頼され、継続的に購入されるよう、引き続きいいともあいち運動の展開を初め、販路開拓の支援など、本県の強みを生かした施策を積極的に展開し、県産農産物の消費拡大や販路拡大にしっかりと取り組んでまいります。

- 25:◯知事政策局長(石原君雄君) 中京大都市圏づくりに向けた県全体の広報戦略についてお尋ねいただきました。

この地域には、圧倒的な産業力を初め、多様な魅力があり、こうした魅力をさらに磨くことで総合力を底上げし、国内外に発信することにより、愛知のブランドイメージを高めてまいりたいと考えております。

そのため、各部局の広報活動に加え、年間を通じて確保しております新聞紙面やラジオ、テレビの放送枠のほか、グローバルな広報媒体でございますインターネットの活用により幅広く情報発信に努めているところでございます。

また、産業、自然、歴史、文化など、愛知の魅力あふれる姿を写真を中心にまとめて紹介いたします広報紙を毎年度作成、配布いたしますとともに、その英語版、中国語版のスライドショーをユーチューブに公開し、県のホームページからも国内外の方にごらんいただいております。

今後とも各部局としっかり連携いたしまして、愛知の魅力を積極的に国内外へ発信してまいりたいと考えております。

- 26:◯知事(大村秀章君) 中京大都市圏づくりに向けた広報戦略につきまして、私からもお答えを申し上げます。

二〇二〇年の東京オリンピック開催、そしてまた、二〇二七年度のリニア中央新幹線開業によりまして、世界の大都市圏との競争に加え、首都圏との競合が見込まれる中で、国内外から人、物、金、情報を呼び込む高い求心力を持ち、世界の中で存在感を発揮できる中京大都市圏づくりを目指していきたいというふうに考えております。

そのために、産業活力の向上、そして、この地域が持つ自然や歴史文化、食文化などの魅力の磨き上げはもとより、スポーツや文化芸術などの国際的なイベントの開催、さらには、大都市圏でありながら自然豊かでゆとりある住環境や、数々の日本一を誇る農林水産物といったこの地域の強みをさらに伸ばし、その総合的な優位性を私自身先頭に立ちまして、さまざまな機会を捉えて、国内外に発信をしてまいりたいと考えております。

また、私は、インターネットによる情報発信も重視をしておりまして、知事に就任した後、直ちに愛知県のホームページを見まして、やっぱり私の予想どおりでございまして、最初、トップページがばーっと文字ばっかりだったのでありますけど、やっぱりホームページは、まずトップページを見て、そこから興味を持てるかどうかなので、それは若手の職員でプロジェクトチームをつくってもらいまして、とにかく日本一おもしろいと言われるような県のホームページにしなきゃだめだということで、トップページに観光情報とかイベント情報とか、特に動画サイトを定期的に変えていく、そういったものを載っけていく、そういうコンテンツの充実に努めてまいりました。

その結果、平成二十三年度における県のホームページのアクセス数は約八百八万件と、その前の年より一〇%伸びまして、都道府県別アクセス件数は、最近では、平成二十三年度は三位、平成二十四年度も四位ということで上位を保っております。

今後とも、さらに工夫を凝らしまして、県のホームページの情報発信を充実させていきたい。一位は東京でありますけど、何とかそこに手が届くように努力をして情報発信ができればというふうに思っております。

こうしたさまざまな取り組みによりまして、世界的な物づくりの拠点としてのイメージのみならず、多様な魅力による愛知のブランドイメージを高めて、国内外から人を引きつける大都市圏の形成を目指していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

- 27:◯四番(樹神義和君) 大村知事初め、それぞれ御答弁をいただきましたけれども、数点について要望させていただきたいと思います。

まず初めに、さらなる産業集積についてでありますが、御答弁では、愛知・名古屋産業立地推進プランに沿って、県内市町村と連携を図りつつ、各種補助制度に加え、ビジネスパートナーとなる企業の集積、充実した交通インフラ、研究開発等々の優位性をアピールしていくということの御答弁であったと思いますけれども、その答弁の中の特に各種優遇制度、とりわけ産業空洞化対策減税基金に基づく企業立地、再投資の分野では、質問でも述べさせていただきましたけれども、二十四年度、二十五年度で九十一件の補助対象案件を採択し、総投資額一千九百四十一億円、二万一千人余りの雇用維持・創出効果が見込まれるなど、本当に大きな成果を上げられていますので、本制度につきましては、他都道府県のみならず、世界主要都市とのベンチマークも継続的に行っていただきまして、制度の維持、発展を図り、これまでと同様に、本県の企業誘致の際の目玉施策として位置づけ、さらなる産業集積に努めていただきたいと思います。

続きまして、愛知ブランドのPRについてですけれども、ブランド企業と農産物それぞれ御答弁をいただきましたが、特に農産物のほうについてでありますけれども、現在、県内の農林水産業者は、六次産業化ということで、地域の特産物を生かしたさまざまな商品の開発とか販売を行っておりますけれども、なかなか販路の確保、拡大が難しいという声もお聞きをしますので、こういった六次産業化に取り組む元気な農林漁業者を応援するという観点からも、国内外への販路拡大について、これまで以上に県としての支援を行っていただきたいと思います。

続きまして、愛知県全体としての広報戦略についてでありますけれども、質問の中で他県の取り組みについても御紹介をさせていただきましたけれども、他県のようなコミカルな広報戦略が愛知県の風土に適しているかと言われると、私は適していないようには思いますけれども、ただ、話題喚起とか魅力発信には大いに効果があったことは事実であります。

要は、知事もおっしゃられましたけれども、いかに愛知県に興味を持ってもらうかということが、世界規模での大都市圏競争がますます厳しさを増して、さらには、我が国においても、本格的な人口減少、高齢社会にある中、都市の存続をかけた都市間競争、地域間競争において、愛知が勝ち残っていくための秘訣であると思います。

したがいまして、現在でも各部局ごとに情報発信はしっかりと行われているとは思いますけれども、各部局が意識を持って、これまで以上に連携することによって相乗効果が生まれて、情報発信力も高められ、愛知県そのもののブランド力が高められて、国内外から人、物、金、情報を呼び込む存在感ある中京大都市圏づくりには必要不可欠と考えますので、ぜひストロー現象が生じないように、各部局、これまで以上に連携をして、情報発信力を高めていただくよう要望いたしまして、私からの質問を終わります。

- 28:◯議長(三浦孝司君) 進行いたします。

中根義高議員。

〔七番中根義高君登壇〕(拍手)

- 29:◯七番(中根義高君) 議長のお許しをいただき、通告に従い、質問をしてまいります。

今月、六月四日から十日までの一週間は、歯と口の健康週間でありました。

改めて身の回りを見返してみますと、歯間ブラシやデンタルリンスなど、若輩の私でありますが、子供のころにはなかったケア用品が一般的になっていることに気づかされます。

歯と口の健康に対し国が掲げる本年度の重点目標は、「生きる力を支える歯科口腔保健の推進~生涯を通じた八〇二〇運動の新たな展開~」であります。

歯と口の健康に対し意識が高まっている月でもありますので、本県の取り組む歯と口の健康のさらなる推進について質問をしてまいりたいと思います。

昨年三月、あいち歯と口の健康づくり八〇二〇推進条例の制定を議会決議いたしました。現在、県内の三市において同趣旨の条例の制定がなされており、大変喜ばしいところであります。

また、愛知県歯科口腔保健基本計画も同じく昨年三月に策定され、本県では、この基本計画に基づき、歯と口の健康づくりを通じた県民の健康で質の高い生活の実現に向け、計画の推進に取り組んでおります。

この計画では、基本方針として、歯科疾患の予防、生活の質の向上に向けた口腔機能の維持・向上、定期的に歯科検診または歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健の推進、歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備の四つを掲げ、健康格差の縮小を図ることとしております。

この基本方針の一つである歯科疾患の予防について申し上げれば、本県は、乳幼児期、学童期の虫歯状況については、全国トップレベルの良好な状態であるものの、成人期の歯周病対策が大きな課題として残されております。

歯周病は、御存じのとおり、症状が進行すると、成人期から高齢期において歯を失う主な原因であります。

本県発祥の八〇二〇運動も、発端はアンケート調査によって食べにくいと回答が多かった酢ダコを食べるためには、どの程度自分の歯が残っていることが必要かという調査から始まったと伺っております。

また、歯周病は、その研究により、全身の健康にも関与していることが知られております。歯周病が関与していると言われる病気としては、糖尿病、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞、妊娠女性の早産、骨粗鬆症、消化器系のがん、誤嚥性肺炎など、まさに歯周病は万病のもととさえいうことができます。

この歯周病について、大変興味深いデータに触れる機会がありました。

歯科検診、病歴、レセプト請求を突合調査したものであります。その期間は二十年にわたっており、調査母数が七万人を超えるという国内最大のデータであります。これは、デンソー健康保険組合さんのデータでありますので、愛知県を中心にしたデータということができるのではないかと思います。

この調査の有効性でありますが、まず、歯周疾患と糖尿病との関係性を実際のデータから裏づけることができた点が挙げられます。歯周疾患で受診をした方が糖尿病を併発した割合は、六十歳代で四人に一人と大変高い割合でありますし、歯周疾患ではない方と比較をすると、糖尿病を併発するリスクが五十歳代以上で一・五倍に高まるという統計データが得られました。

さらに、医療費という点から見ますと、歯科、医科を含めた医療費を疾患別に分けると、歯科の割合が全体の一六%と最も高く、がんや循環器の疾患にかかる医療費金額よりも高くなっておりました。歯科の内訳を見ると、そのほとんどは歯肉炎、歯周病による疾患であります。

加えて、年間の医療費についても、歯周疾患ありのグループとなしのグループとで比較をすると、歯周疾患ありのグループのほうが一七%年間医療費を多く必要としたという結果でありました。

ほかにも、従業員歯科検診を実施した事業所と任意受診にとどめた事業所とを平成七年から十五年調査で比較をしますと、任意受診とした事業所は、医科、歯科を合計した医療費の合計が二四%増加しているのに対して、歯科検診をしっかりと実施した事業所では、逆に医療費全体を二三%縮減することができたところもあったと報告をされています。

国の自然増による医療費の伸び率が、この五年の平均で年率約三%ということから見ると、二四%増大したといった例でも、国全体から見れば実はよい数字ということができるのですが、今後の医療費の増大が懸念され、その医療費抑制の必要性が言われる段において、歯科検診を通じた歯と口の健康から医療費全体を自然減できることを示したこのデータは大変興味深いものであります。

皆さんが健康であり続けられ、健保さんにとっても、国を初めとする財政にとっても、その負担を軽減できる三方よしの理想とすべきモデルであります。

実情はどうなんだろうと知り合いのデンソーさんの関係の方に、歯科検診についてお伺いをしたところ、子供と歯ブラシをもらいに行く日と冗談っぽく笑っておられましたが、個人の捉え方はさまざまであっても、歯科検診に行くのが当たり前という土壌をつくってこられた地道な御努力を感じるところでありました。

歯周疾患は、二十代の歯肉炎段階では治療により完治させることがほぼできます。歯周病となった四十歳代においても症状をとめることができます。この早期の治療と日ごろのケアによって、六十歳代以降になると残る歯の数に如実な違いが出てまいりますので、定期的な歯科検診での歯周疾患の有無を確認することが大切になってまいります。

高校までは学校での集団歯科検診が可能でありますが、残念ながら社会人になると歯科検診が一般には任意となってしまっているのが実情であります。

歯医者さんとお話をすると、実は歯科検診に来てほしい人ほど検診に来てもらえていないのではないかという感想をいただきました。少し意訳をすると、歯茎の状態は自分でもわかっているから、悪いと言われるためにわざわざ時間をつくって歯医者さんへ行くのはやぼだということになるのでしょうか。口に心配を抱えている方ほど、口の中を見せることに抵抗があるようだともお話しされておりました。

歯周病の危険度が高い方にこそ歯科検診を受けてほしい。でも、そういった方ほど歯科検診を敬遠しがちな状況であることをどうやったら克服していくことができるでしょうか。

ここで、他県での取り組みも参考に唾液検査というものを御紹介したいと思います。

唾液検査とは、その名のとおり、採取した唾液で歯周病の危険度を判定できる検査です。歯周病があると歯肉から微量な出血が見られますので、唾液に含まれる血液成分とあわせて、LDHと言われる酵素の濃度を検査することで歯周病の危険度を判定できるというものです。

確定診断には別途検査が必要とはなりますが、危険度の高い方を見つけ、必要な検査につなげることができる大変有効な手段だと感じております。さらに言えば、この唾液検査では口の中を見せる必要はありません。したがって、歯科医師や歯科衛生士がいなくても検査ができることになります。

社内での健康診断や人間ドックなどと組み合わせることで受診率を高め、なおかつ受診された御自身が抱える将来の健康リスクを提示することまでが可能になったら、どんなにすばらしいことだろうかと感じています。

昨年十二月議会において、我が党の堀嵜議員の質問に対して、成人期の歯周病対策として、定期的な歯科検診受診を促す効果的な啓発方法を検討するため、歯科受診患者及び歯科医師を対象としたアンケート調査を実施するとの答弁をいただいているところであります。

そこで、この調査の実施によりどのような結果が得られたのかお尋ねいたします。

また、今後、成人期の歯周病対策について、唾液検査などの手法も含め、県としてどのように取り組んでいかれるのかお尋ねいたします。

次に、寝たきりなどで介護を必要とされる方への口腔ケアについてお伺いしてまいりたいと思います。

入れ歯を変えたら、寝たきりだった方が歩けるようになったというお話を御存じでしょうか。脳梗塞で倒れられてから三年間、寝たきりで食べることもしゃべることもできなかったという方でありますが、何とか口から食べさせたいという御家族の思いから、口をあけたり閉めたりするリハビリや、新しい入れ歯をつくってガムをかむトレーニングを続けると、ぼんやりとうつろだった表情は生気を取り戻し、言葉を取り戻し、リハビリ開始から四カ月後には口から食べられるばかりではなく、介助なしで自力で歩けるまでに回復をされたということです。

この事例に薬や点滴は一切使われておりません。一番のポイントは、入れ歯をぐらつきがなくしっかりとかめるものに変えたことにあります。奇跡とも言えるような回復ですが、実は珍しいことではないのだそうです。

口から食事がとれなくなると、流動食や胃ろうなどで栄養をとることになり、かむ必要が少なくなってしまいます。かむという行為は三叉神経初め、直接脳を刺激する行為です。かむことにより脳にあるやる気スイッチ、線条体というところだそうですが、ここが刺激を受けて気持ちが前向きになっていくのだそうです。

よくかんで食べる子供は成績がよいという統計がありますが、高齢者の方にとっても、歯を失ってからは入れ歯をしっかりとかめる状態に調整することがいかに大切なことかがわかります。

また、介護を必要とする度合いによって、かむということに至らなくとも、口周りの筋肉をマッサージする、スプーンで舌を刺激する、ケアブラシなどで口の中をきれいにするといったケアをすることで、うつろだった表情が笑顔を取り戻す、唾液が飲み込めるようになるなど、介護の状態が改善される事例があります。

これらの変化が数日から数週間であらわれるということは、少なからぬ驚きであります。

もともと唾液には、口の中の水分保持や体外からの異物に対する抵抗力などさまざまな効用がありますので、唾液が飲み込めるようになると、たんの絡みは劇的に改善されます。夜に何度もたんの吸引をする必要がなくなることは、介護を受ける側はもとより介護をする御家族にとっても負担が大きく減ります。

これら以外にも、認知症の改善や暴言など異常行動がおさまる等の事例もあります。介護が必要になったから徐々に症状が進んでいくことや要介護度が上がっていくのは仕方がないことだと諦めてしまうこと自体、大きな間違いであることに気づかされます。

高齢者の方が寝たきりになってしまう原因の一つに、転倒、骨折があることから、整形外科のお医者さんにもお話を伺いました。

先生の病院では、言語聴覚士さんがしっかりと口腔ケアを施され、口から食べ続けられることをとても重視していらっしゃいました。最近は、総入れ歯の患者さんは随分減りましたよということですので、八〇二〇運動のたゆまぬ運動の成果が医療現場での実感として出ていることをうれしく感じました。

口から食事ができることの効果をさまざま教えていただく中で、最も印象的であったのは、歯は心臓などと同じ臓器の一つですよという言葉でした。介護を必要とされる前の高齢者の方の運動機能を維持していくロコモ予防は、これからさらに重要度を増していく分野だと思いますが、同時に総合的な医療に位置づけられる歯科の重要性はさらに高まってくるものだと思います。

内閣府の推計によれば、団塊世代が後期高齢者となる二〇二五年には、高齢者人口は三千六百五十八万人に達し、国民の約三人に一人が高齢者になると見込まれております。

歯と口の健康を通じて、医療、介護を必要としない元気な高齢者の方々が暮らせる環境の整備に取り組むことは、本県として大変意義の深いことでありますし、日本一元気な愛知は、日本一高齢者の方々が元気な愛知であってほしいと思います。

成人期の、あるいは学齢期からの生活習慣を改善していくことは社会意識の変革でありますので、息の長い施策を要することだと思いますが、現在介護を必要とされていらっしゃる方々にとって、これまで述べてまいりました症状の改善、あるいは回復が期待される口腔ケアについては、尊厳を持って生涯を全うされるためにも、早急に取り組むべき課題だと感じております。

そこで、寝たきりなどの介護を必要とされる方の口腔ケアについて、県としてどのように取り組んでいかれるのかお尋ねいたします。

そして、最後に、補綴物を取り巻く環境について取り上げてまいりたいと思います。

補綴物は、入れ歯や歯のかぶせ物、虫歯の治療跡への詰め物のことをいいます。これら補綴物は、歯科診療所内に設置された技工室、もしくは歯科医師から発注を受けた歯科技工所において、国家資格を持つ歯科技工士によってつくられます。

歯科技工所の開設は、県への届け出が義務づけられており、一技工所につき一人の管理者を置き、複数施設への登録は認められないことになっております。

補綴物の製作については、国外に委託することも可能であることから、中国製を初めとする安価な国外品が随分前から問題になっています。国外で誰がどんな材料でつくったのか把握できないものが入ってきているという状況です。

一方、国内においても、補綴物の価格競争から安値大量の受注を行った結果、技工士に長時間労働を強いる、いわゆるブラック企業化した歯科技工所の存在や、指示書とは異なる安い材料を使って詐欺罪で逮捕される事件も発生しています。

狂牛病に端を発した牛肉問題では、その安全性を担保するために全頭検査や牛肉のトレーサビリティー、つまり、店頭の牛肉から個体識別番号を追跡できる検索システムの整備が行われたわけでありますが、たまに食べる牛肉ではなく、常に口の中に装着されている補綴物の安全性が確認できないという事態があったわけです。

これに対して国は、平成十七年より国外品に対する取り扱いや使用材料の指示等を通知し、また、トレーサビリティーについても、指針の提示や施行規則の改正を行っております。

愛知県議会としても、昨年六月議会におきまして、歯科技工所の識別番号制度の法制化についてを国に対する意見書として採択提出をしたところであります。

しかし、歯科技工所の開設が県への届け出制となっていることから、無届けの歯科技工所に改正などの必要な通知が届かないばかりか、国家資格を持つ技工士による作製がなされているのか把握ができないという現状があります。

また、歯科診療所内の技工室は、診療を受けた患者さんの補綴物をつくることが前提であるために、歯科技工所としての開設届け出の対象にはなっておりません。しかし、患者さん以外の補綴物をつくる場合には届け出が必要になります。そのため、歯医者さん同士で補綴物を融通し合う場合には、悪意なく無届けの歯科技工所となってしまっているケースも見られるようであります。

歯と口の健康を守るために、補綴物のトレーサビリティー確立が待たれるところでありますが、その前段階として、営業している歯科技工所の正確な把握が必要となるところであります。

先ほど申し上げました無届けの技工所に加え、施設管理者の登録に重複の可能性が見られる技工所や、移転、廃業等によって、既に営業実態のないまま廃止届けが出されていない技工所の存在が指摘をされております。

昨年一月には、国より都道府県に対して、今般、複数の無届けの歯科技工所で歯科技工が行われている疑いがある事案が判明したとして、開設等届け出の確認の徹底を行うようお願いする旨の通知がなされたと伺っております。

愛知県内におきましては、過去、歯科医師会さんが行われた調査で、歯科技工所に補綴物の製作を依頼する際、開設届け出の有無について、約二割の歯科診療所が特に確認を行っていないとの実態がありました。

その後、歯科医師会さんとして会員に対し、確認の徹底をするよう呼びかけていらっしゃると聞いておりますが、会員以外の歯科診療所も含め県としての対応が必要かと考えます。

そこで、これらの状況を踏まえ、県として無届けの歯科技工所による歯科技工を防止していくため、どのような対応をとっていかれるのかお尋ねいたします。

以上、歯と口の健康のさらなる推進について三点、歯周病対策、介護での口腔ケア、歯科技工を取り上げさせていただきました。当局の建設的な御答弁を期待申し上げ、壇上からの質問を閉じさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)

- 30:◯健康福祉部保健医療局長(加藤昌弘君) 歯と口の健康のさらなる推進に関する御質問のうち、まず、昨年度実施した調査の結果と今後の取り組みについてでございます。

歯周病予防のためには歯磨きが基本でございますが、それに加え、定期的な歯科検診の受診が大変重要となってまいります。

しかしながら、平成二十四年度に本県が実施した生活習慣関連調査では、二十以上の方で年一回以上歯の検診を受けている者の割合は四三・一%にとどまっており、より多くの方に検診を受診していただくよう、一層普及啓発に努める必要があると考えております。

そこで、定期的な歯科検診受診を促すための効果的な啓発方法を検討するため、昨年度、県内全域におきまして、歯科医師百名及び歯科受診患者一千名に対するアンケート調査とカルテ調査を行いました。

その調査結果では、定期的に歯科検診を受けない理由として、忙しい、時間がとれないが三三・九%と一番多かったわけでございますが、そのほかでは、いつ受けたらいいかわからないが一九・三%、忘れていたが一三・三%の順に多く、次回の受診時期に関する情報提供が不十分であることがわかりました。

そこで、定期検診受診の重要性をわかりやすくまとめたリーフレットを作成し、本年三月、県内の歯科診療所約三千三百カ所に配布をいたしました。歯科医師がこのリーフレットを活用し、直接患者に対し、その口腔状況に合わせた適切な受診時期などのアドバイスを行っているところでございます。

また、歯周病は四十歳以降に急速に進行するとされているため、より若い世代から検診を受診することが重要であると考えますが、高校卒業後三十代までは健康増進法に基づく歯周疾患検診の対象年齢からも外れており、定期的な受診の機会がございません。

そこで、今年度は、大学生約五百名を対象とした歯科検診と生活習慣関連調査を実施し、その結果を踏まえ、歯科医師が大学生に対し、歯周病予防に関する講義や保健指導を行ってまいります。

さらに、口腔ケアの重要性を若い世代に広く啓発するための資材を作成し、県内の大学などに配布し、定期的な歯科検診受診の促進を図ってまいります。

そして、今後は二十代後半から三十代にかけての働く若い世代に対しても、検診受診の働きかけを進めていくことが必要でございますので、各地域で保健所が実施しております地域・職域連携推進事業を通じ、これらの世代に対し積極的な普及啓発を進めてまいりたいと考えております。

なお、唾液検査につきましては、まだ他県での導入事例も少ないことから、その有効性や費用対効果について情報を収集し、検証してまいりたいと考えております。

次に、寝たきりなどの介護を必要とされる方への口腔ケアに関する取り組みについてお答えをいたします。

平成二十五年三月に策定をいたしました愛知県歯科口腔保健基本計画では、歯と口の健康づくりを通じた県民の健康で質の高い生活の実現を基本理念としておりまして、介護を必要とされる方につきましても口腔ケアを推進していくこととしております。

このため、介護関係者等に対する口腔ケアに関する理解を深めてもらうよう、県保健所におきまして毎年研修会を開催し、介護施設や地域包括支援センターの職員などを対象に講演や実技指導を行っており、例年五百人程度の方々に御参加をいただいておるところでございます。

また、愛知県歯科医師会が設置をしております在宅歯科医療連携室へ委託をいたしまして、介護施設等の依頼により歯科衛生士が出向き、口腔ケアに関する講話や実技指導を実施しておりまして、昨年度の実績は百二十七回となっております。

このほか、在宅歯科医療に必要な機器等の整備を進めるため、歯科診療所に対して補助を行っておりまして、これまでに五十九カ所にポータブルユニット等の整備を行ってきたところでもあります。

しかしながら、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設で歯科医師等による助言指導を受け、口腔ケアを進めている施設の割合は、平成二十四年度時点で三四・五%であり、施設と歯科診療所との連携は十分とは言えない状況にございます。

今後は、介護を必要とされる方々が適切な口腔ケアを受けられるよう、引き続き研修会の開催などにより介護関係者等の意識啓発を進めるとともに、適切な口腔ケアを提供できる歯科医師や歯科衛生士をふやすための研修も実施してまいりたいと考えております。

さらに、介護関係者等と歯科医師等との連携を推進するための仕組みづくりについても進めてまいりたいと考えております。

これらの取り組みを着実に進めることによりまして、介護を必要とされる方々に適切な口腔ケアがしっかりと行き届き、一人でも多くの方々の生活の質の改善につながるよう努めてまいりたいと考えております。

最後に、無届けの歯科技工所による歯科技工の防止対策についてお答えをいたします。

県民の皆様に安心・安全な補綴物を提供するためには、県といたしまして、歯科技工所を正確に把握し、適切な指導を実施していくことが重要であると考えております。

本県では、愛知県歯科技工士会が毎年開催をしております講習会の場におきまして、開設や休止及び廃止の際の届け出について、その徹底をお願いしております。

また、県及び名古屋市では、取引先の歯科技工所が開設届を提出しているかどうか、歯科医師みずからが確認できますよう、開設届を提出した歯科技工所一覧表をそれぞれのホームページで公開をしております。

今後は、中核市を含めた県内全域の歯科技工所を確認できるよう関係市に働きかけてまいります。

さらに、歯科診療所に対しましては、補綴物を発注する際に歯科技工所の開設届の届け出状況を確認するようお願いしていくとともに、県保健所が医療法の規定に基づき実施しております歯科診療所の立入検査時に取引先の歯科技工所が開設届を提出しているかを確認してまいります。

こうした取り組みによりまして、無届けの歯科技工所によります歯科技工を防止する体制を強化し、県民の皆様により安全で安心な補綴物等を提供できますよう、その質の確保を図ってまいります。

以上でございます。

- 31:◯七番(中根義高君) 答弁をいただきました中での歯科検診についてでありますけれども、若年層、大学生や若い労働者世代に向けても検診を勧めていかれるということであります。唾液検査についても情報収集ということでありますので、よい結果がもたらされるように期待をしているところでございます。

そこで、歯科検診のデータの活用について要望させていただきたいと思います。

歯科検診のデータでありますけれども、まさに宝の山という気がしてならないわけで、歯科検診のためだけの利用にとどめておくのは非常にもったいないなと思っているところであります。医療ですとか関連する分野との連携をして活用がなされることで、その情報の持つ有用性がさらに広がりを持つことを期待しております。

また、地震など大規模災害によって不幸にしてお亡くなりになられた方の本人特定には、歯科検診のデータが有効なことは知られているところでありますし、認知症の方が徘回をして保護された後に身元不明のまま施設で過ごされているという事例もあるようでございます。歯科検診を受けていらっしゃる方であれば、このような場合でも、身元確認も歯科検診のデータからやれるのではないかということであります。

まずは、成人期、高齢期での歯科検診の受診率を高めていくことが大切ではありますけれども、同時に、その情報が受診された御自身の将来の健康維持に役立てられることですとか、身元確認など必要とされる場面で適切にその情報が複合的に活用される仕組みの構築について、本県としても積極的に取り組んでいっていただくことを要望いたしまして、終わらせていただきます。

- 32:◯議長(三浦孝司君) 進行いたします。

小山たすく議員。

〔三十四番小山たすく君登壇〕(拍手)

- 33:◯三十四番(小山たすく君) 通告に従いまして、順次質問をしてまいります。

ことし四月二十四日、名古屋高等裁判所におきまして、二〇〇七年十二月に大府市で発生した認知症高齢者による列車事故に対する損害賠償訴訟の判決が言い渡され、認知症男性の妻に監督責任を認め、約三百六十万円の賠償を命じる判決が下されました。

この判決に対しては、妻が当時八十五歳の高齢であったこと、そして、自身が要介護一の状態であったこと、男性の見守りについて、六、七分うたた寝をしていた際に男性が外出し、事故に遭ったことが妻の過失と認定されたことなどから、介護の現状を無視した判決との批判もなされ、介護関係者を初め多くの方に衝撃を与えました。

現在、この裁判は最高裁へと上告中ではありますが、こうした判決が確定すれば、介護に不安を感じる家族は在宅介護をちゅうちょし、介護の主体を施設利用に転換させようとする人が増加するのではないか。また、一方で、施設側も、万が一施設利用者が徘回中、事故に遭った際、その監督責任を問われることを懸念し、入居に慎重にならざるを得ないところも出てしまうのではないかと懸念されているところであります。

私は、この質問に先立ち、この裁判の影響並びに県の認知症施策の現状について把握するため、認知症の人が利用する県内全てのグループホーム、通所施設、特別養護老人ホーム計八百九十四事業所にアンケート調査を実施し、そのうち二百二十八の事業所から御回答と貴重な御意見をいただくことができました。

また、県内の全五十四市町村にも認知症対策の現状や課題に関するアンケートを実施し、全ての自治体から回答と御意見をいただきました。

これらアンケート結果と当事者の声などをあわせ、判決の与える影響、現状の課題等について明らかになった課題を以下質問していきたいと思います。

まず初めに、判決を各事業所がどのように受けとめているかについてお示しをいたします。

各事業所に対するアンケートでは、判決で監督責任が問われたことから、施設利用者による事故等の賠償を求められる可能性について不安を感じていますかとの問いには、大いに感じる、多少感じるを合わせ九六%の施設が賠償責任を求められることに不安を感じています。また、判決によって事業所の利用を希望する家族が増加すると思いますかの問いでは、約七〇%の事業所が増加すると考えられると回答しています。

一方で、事業所への利用の相談があった際に、行方不明者や戸外に一人で出ていく可能性のある人の受け入れについての考え方については、これまでも受け入れてきており、これからも受け入れていくとの回答が約七〇%あったのに対し、これまでは受け入れてきたが、判決の影響で今後は受け入れに慎重にならざるを得ないという回答も二二%ありました。

また、施設利用者が外に出ようとすることへの対応に判決前後で変化があるかについては、できるだけ自由な外出を支援するとの回答が五七%であったのに対し、今後は制限する対応に変更せざるを得ないというところが七%ありました。

ここから見えてくるのは、判決によって在宅介護に不安を感じる家族が増加し、入居希望者も増加することが予想される一方、施設は、圧倒的多数が不安を感じながらも、受け入れの姿勢は一定程度維持されている。しかし、そうした姿勢や外出への対応なども、判決の影響によって変更せざるを得ない状況が生じつつあるという不安定な構図ではないかと思います。

我が国の高齢者人口の七人に一人が認知症と言われ、予備群までを含めると四人に一人がその対象と言われている現状において、私たちは、在宅介護と施設利用の適切な関係が保たれるよう、在宅介護の体制整備も含め、介護を社会全体で担い、見守り、支えるという介護の社会化を目指していかなくてはならないのではないでしょうか。

この視点から今回の判決を見れば、現実の変化に司法が追いついていないのではないかと感じざるを得ません。

確かに裁判では、個別の争点を審理することがその目的の一つであります。判決では、家族が注意義務を怠ったこと、大変であれば、もっと介護サービスを使えばよかったのではないか。通所サービスによって妻の負担はそれほど重くなかったのではないかなどと指摘されています。

しかし、そこに家族の苦労や苦悩が入り込む余地がどれほどあったでしょうか。

本件以外でも、親の介護のために職を離れ、収入が減ることで生活が逼迫し、介護サービスを使うゆとりがなくなる中で、みずから介護せざるを得ず、それが本人の負担を増大させるという悪循環に陥る事例も生じています。

また、そこから虐待を起こしてしまう事件や、老老介護で疲れ果て、長年連れ添った相手を殺めてしまい、みずからも命を絶ってしまう事件も起こっています。

家族介護の目的が、今までともに人生を歩んできた親や妻や夫に寄り添い、よりよい人生を送れるよう残された期間をともに過ごすことだとするならば、そこまで追い詰めてしまう今の介護のあり方は何かが間違ってはいないでしょうか。

確かに司法は、現行の法の枠組みでしか判断を下すことはできず、行政は、制度を恣意的に拡大や運用することはできません。しかし、そこに現実的に不利益をこうむり、助けを求めている人がいるのなら、その制度を変え、法を変えていくために動いていくのが、我々政治や行政に携わる者の役割ではないでしょうか。

以下、当事者からの意見などをもとに県の施策について順次質問をしてまいります。

まず、家族支援について伺います。

現状の家族支援について申し上げれば、認知症の人の生活機能障害の進行にあわせて、いつ、どこで、どのような医療、介護サービスを受ければよいのか。具体的な機関名やケア内容等があらかじめ認知症の人とその家族に提示されるという、いわゆる認知症ケアパスがまだできていないため、どこが何を担うかが不明確なままであり、家族もどこに相談したらいいか迷うこともあります。

そうした中にあって、初期の段階では、家族が認知症と向き合う備えができていないことが多く、家族関係の悪化や症状の悪化を招いてしまうこともあると指摘されています。

そのような初めて認知症と向き合う家族にとっては、体験を共有し、家族に寄り添う心のケアも重要であり、実際に介護している家族同士、あるいは介護の経験者が語る効果は大きいと言われています。

行政においても、相談窓口の開設などを行っているところではありますが、この心のケアについては、支援団体の最も得意とするところであり、その活用が図られていくことが家族にとっても重要であると考えます。

また、認知症サポーターの活用も大きな課題の一つです。

認知症サポーターとは、認知症を正しく理解してもらい、認知症の人や家族を温かく見守る応援者のことでありますが、このサポーターは、確かに知識の普及啓発が主たる目的でありますが、受講後に何か活動したいと思うサポーターも多く、市町村にもその要望が多く寄せられています。

しかし、本県では、このサポーターが余り活用されていないのが現状であります。

私が行った市町村へのアンケートの結果では、市町村の施策に認知症サポーターの方がどの程度活用されているのかとの質問には、七五%の市町村が認知症サポーターとの連携や活用が不十分であり、改善の必要を感じると答えています。

この認知症サポーターを積極的に施策に活用している自治体に三重県玉城町があります。

玉城町では、認知症サポーターの役割を従来の知識の普及啓発から実践的な活用へと変更し、町独自のサポーター制度を構築しています。

具体的には、国の基準であれば、一回九十分の講習を受けることで認知症サポーターとなりますが、玉城町では、二時間半の講習を三回受けることをサポーターの要件にしています。

ここでのポイントは、従来の一般的な知識の普及活動は継続しながらも、より積極的に活動に参加したい市民に対しては、より具体的な対応方法や地域の見守り体制に組み込んでいる点であり、それらの活動に参加する市民がまちの施策策定にも深くかかわっているということであります。

愛知においても、こうした知識、経験、意欲のある人が相当数いながらも、その方たちの力を十分活用することなく埋もれさせてしまっているのが現状ではないかと思います。

アンケートの中の市町村からの意見でも、サポーター受講後のフォローアップができていないという意見や、市民からの活用の要望は寄せられているが対応できていないという意見が寄せられています。

要介護者と介護者を地域で見守り、支える体制づくりのためにも、そうした人たちや支援団体を社会資源として積極的に活用していく必要があるのではないでしょうか。

また、県においても、今後課題として認知症サポーターの目的を普及と活用の両立を目指していくことも必要ではないかと考えます。

一方、県内においても、北名古屋市では、サポーター登録と同時に、おたがいさまねっとという市の施策への登録を行い、年に一回、二回サポーターのスキルアップ講習も行うなど、積極的な施策への活用が図られています。

こうしたサポーターを初めとしたボランティア、NPO等を活用していくことは、今後ますますその重要性と必要性が高まってくると思いますが、今回あえて、そもそも何のためにサポーターなどを活用していく必要があるのかについて申し上げたいと思います。

それは単に現実的に行政で行える施策には限界があるため、その補完的な役割を果たしていくという目的以上に、自治とは何かということにつながるからであります。

つまり、活動に参加し、みずからがかかわることで、地域をともにつくっていくということにつながるからであります。また、ここでいう活用とは、活動に参加してもらうだけではなく、地域プランの策定に地域の人間がかかわっていくということでもあります。

それは、地域を知らずに地域で暮らし続ける施策をつくることはできないという発想に立つからであり、専門職と住民が協働して地域の施策をつくっていくべきとの考えに立つからであります。

また、今後の目指す方向性としては、行政が市民を活用するというものから、市民が行政を活用するという方向に変えていくということであり、それが責任の主体としての地方分権時代の自治のあり方ではないかと考えます。

そのために第一歩として、まずはボランティアの参加、参画の機会が確保されなくてはなりませんし、そのために知識、経験、意欲のあるNPO、介護経験者、ボランティア等の活用が図られなくてはならないのだと考えます。

そこで、認知症サポーターやNPO、ボランティア等を活用することで、地域の実情に即したより充実した認知症施策の展開が可能となると思いますが、県の施策に積極的に活用していく考えや、県内市町村に対し、各自治体の取り組みの紹介などを通じて、認知症サポーター、NPO、ボランティア等の活用を促していく考えについて、県の見解を伺います。

次に、県内市町村における施策の格差について伺います。

この間の調査で、県内の自治体間で取り組みに大きな差があることが明らかになっていますが、どこにいても一定の支援体制が整えられるよう、この格差をなくしていくことが重要であり、市町村でできないものをバックアップするのが県の役割であると思います。

そのために、まず、県内の認知症をめぐる問題の実態を把握し、市町村合同セミナーの開催などを通じて共有化するべきであります。

京都府では、認知症対策を地域包括ケアの中核として位置づけ、高齢者の方が介護や療養が必要になっても住みなれた地域で三百六十五日安心して暮らしていけるため、あらゆる関係団体が結集して、オール京都体制で連携を図っています。

また、こうした体制を組むことによって、他都市の事例をみずからの事例と捉え、施策の改善を図っていくのが京都モデルであります。

では、愛知県では、自治体間の施策の違いによって具体的にどういった課題があり、情報共有・連携が必要なのかについて、以下申し上げます。

認知症高齢者が行方不明になった際、行政機関はもとより、地元住民や事業者などにその情報を共有し、捜索にかかわってもらうことなどを目的としたメール配信や防災行政無線での放送等を行うSOSネットワークという制度があります。

県内では、この制度自体構築している自治体数は半数の二十七市町村にとどまっておりますが、このSOSネットワークについても、個人情報の取り扱いや受け付け体制、広域化について差があるのが実情であります。

例えば個人情報の取り扱いについても、行方不明者の大まかな特徴を伝えるのみの自治体もあれば、氏名、在住町名、本人の写真を配信する自治体もあります。

個人情報の提供に慎重な自治体は、個人情報や認知症であることがわかってしまうということなどを理由に挙げていますが、氏名、在住町名、本人の写真と多くの情報を提供している九つの自治体では、個人情報を理由にした苦情や利用の拒否などは今までに生じたことはないとのことでありました。

また、ネットワークの受け付け時間も、名古屋市のようにメールの二十四時間対応を行っている自治体や、東海市のように職員が交代で夜間休日用の携帯を持って対応する自治体、豊橋市や長久手市のように担当職員に電話が転送される取り組みをしている自治体などもあります。

これら自治体に共通するのは、時間延長などの対応は大変であるが、命を守ることのほうが重要との判断とのことであります。

このほか、行方不明になった際に身元が判明するためのシリアルナンバーが入ったキーホルダーを配布している岡崎市の取り組みや、実践的な対応策や事例を記載したパンフレットの作成と配布を行っている名古屋市瑞穂区の取り組み、タクシー会社と連携したGPSの活用と貸出事業など県内自治体で有効な取り組みをしているところはたくさんあります。しかし、それぞれが市町村の独自施策にとどまってしまっているので、地域の実情に合った形でそれらの取り組みを広範に広げることでより効果が上がるのではないかと思います。

また、例えば、認知症の人は一見してわからないことが多いため、認知症であることを示すマークなどを記載した、服などにも取りつけられる大き目のバッジやプレートなどを県がつくってもいいのではないでしょうか。

似たような例としては、静岡では、県が介護中のマークを作成し、全国に広がっている例があります。

もちろん、施策の中には意見が分かれるものもあると思います。当然利用しない自由も尊重すべきではありますが、大切なのは、慎重な意見があることを理由に利用したい人の選択肢を狭めてはいけないということであります。

また、SOSネットワークや警察の対応などについては、統一的な運用基準によるネットワークを構築していかなくては支障が生じることも懸念されます。

その他、徘回予防のために地域、家庭の個別の要因分析やSOSネットワーク等の施策の検証が必要であり、制度が形骸化していないか調査をする必要もあると思います。

また、こうした県内の取り組みに加えて、他県の先進自治体の取り組みのリストアップ化と行方不明の可能性のある人の把握と本人の写真も含めた事前登録の取り組みは、県内全体で共有し、推進していくべきではないでしょうか。

こうした施策を推進することで、担当者がかわっても、あるいは地域を超えても揺るがない体制づくりを目指していくべきであります。

そこで、県がこれら施策の効果や課題について集約し、県が市町村や県警との情報共有や連携を調整する役割を果たしていくべきではないかと考えますが、見解を伺います。

次に、国に対する働きかけについて伺います。

さきに述べた施策を充実されていくことで、本人や家族を地域で支える体制をつくっていくことが重要でありますが、今後は、ここからさらに一歩踏み込んで、抜本的な対策も必要になってくるのではないかと思います。

すなわち、介護者を支援するための制度の創設と公的補償制度の創設であります。

家族介護の負担の大きさは多く指摘されるところではありますが、現在の介護保険制度は、あくまで利用者本人のものであり、家族の直接支援を対象とする制度にはなっていません。

冒頭にも述べた介護離職による問題や、老老介護、虐待や介護殺人や心中などは、介護者が過度な負担を抱え込み、精神的にも追い詰められてしまうことに起因していることが考えられます。

日本福祉大学の湯原悦子准教授によれば、こうした殺人や心中事件の中には、それほど深刻な介護状態に陥っていないにもかかわらず、将来を悲観し、あるいは子供たちに迷惑をかけたくないとして起こるケースがあるとし、その背景として、介護がもたらす価値や家族介護の意義について、今まで政策立案の段階で十分に議論されることがなく、家族介護者については、包括的な支援プランが示されることもないまま今に至り、要介護状態になることへの漠然とした恐れを抱き続けていることが根底にあると指摘しています。

こうした状況を改善するため、家族に過大な負担を負わせることがないようにするためにも、介護される側だけでなく介護する側に対しても公的な支援を提供することが必要であります。

この家族支援について、イギリスでは、一九八〇年代から介護する側の支援を規定した法律が制定され、現在に至るまで幾度にもわたる改定がなされてきています。

注目すべきは、それらに規定されている介護者支援が、単に在宅での介護の継続を目的にした支援のみを行っているわけではなく、介護者を要介護者とは違う個人として認め、その社会的役割を確認し、介護者への支援は、彼らが介護を原因に社会から孤立しないことを目的にしている点であります。

こうした施策は、福祉の理念が発達した海外だから可能なのでしょうか。

決してそうではありません。東京都杉並区では、既に二〇一一年度より、高齢者を同居で介護している家族の休息やリフレッシュを目的に、家事などを行うホームヘルパーを派遣するサービスを行っています。

問題は、こうした家族支援は、現在の法体系では任意事業としての位置づけであり、その財政負担を市町村が負うことになっていることが施策の展開を阻害しているということであります。

こうした家族介護の現状は全国共通の課題であり、また、事件事故が起こった際の賠償問題などは、介護を社会で包摂していくという観点に立てば、公的な補償制度の創設も検討されるべきではないかと考えます。

そこで、知事会等において、全国共通の課題として、介護者法の制定を含めた介護支援体制の強化や公的補償制度の創設等について提起すべき課題であると考えますが、知事の見解を伺います。

また、介護をめぐる課題には、施設の運営や介護職員の待遇改善が図られなければ抜本的には解決しない課題も多いことから、あわせてこれら課題に対しても引き続き国に働きかけていただきたいと思います。

次に、行方不明者について伺います。

先日、警察庁から平成二十五年度の全国の認知症高齢者の行方不明者数が年間一万人を超えるという調査結果が公表されました。

また、こうした行方不明者をめぐる報道の中で、報道をきっかけに数年ぶりに身元が判明し、家族と再会することができたという事例も報道されているところであります。

全国で年間一万人もの方が行方不明になっている現状に、多くの方が驚きと関心を持たれていることと思いますが、同時にこの問題は、関係機関同士の連携や地域の見守り体制について多くの課題を突きつけているのではないかと思います。

そこで、初めに、県警本部長に伺います。

全国の警察では、認知症と思われる行方不明者の統計を平成二十四年からとり始めたことが報道されていますが、愛知県における過去二年間のそれぞれの行方不明者数をお示しください。

また、そのうち発見時に亡くなられていた方の数、そして、いまだに発見されていない未発見者数をお示しください。

また、お亡くなりになった方は、警察への届け出後、どの程度の期間でお亡くなりになっているのかの概要、発見時の状況等についてお示しください。

加えて、ことし五月末までの統計をもとに、年ごとの行方不明者数の推移についてお示しください。

あわせて県に伺います。

同じく県内市町村が把握している平成二十四年、二十五年の行方不明者数と、そのうち、お亡くなりになって発見された方の数、未発見者の数をお示しください。

最後に、県の認知症施策に対する考え方について伺います。

今回の裁判では、介護は誰が担うべきなのか、賠償は誰が負担するべきなのか、あるいは認知症の人の見守り体制のあり方や家族支援の必要性など、多くの問題提起がなされました。

認知症施策は、今後の我が国の大きな課題の一つになることは間違いありません。そして、そのことに多くの方が気づき、危機感を募らせています。

先ほど述べた行方不明者の問題は、認知症をめぐる問題でもあります。そのため、行方不明者対策を行うことで認知症対策の突破口にもなるのではないかと考えます。

また、例えば、さきに述べたSOSネットワークの活用についていえば、このネットワークを整備することによって、単に認知症高齢者の見守り体制というだけではなく、例えば、子供が行方不明になった場合や、他の障害のある方、あるいは自殺をする可能性のある方を捜索することにも活用が可能であると思います。

つまり、認知症対応型のまちづくりを目指していくということは、結果として、全世代対応型のまちづくりを目指すことにもつながっていくのだと思います。

介護の問題は、誰もが避けて通れない問題であり、認知症の問題は、誰もが当事者となり得る問題であります。

この場で繰り返し述べているSOSネットワークについては、釧路市で平成六年に起こった行方不明者事件を機に、市が同様の事件を起こさないためにはどうしたらいいのかと知恵を出し合い、つくったものが全国に広まっていった制度であります。

本県には、認知症の専門研究機関でもある国立長寿医療研究センターや認知症介護研究・研修センターなど、条件は整っています。

今回の事故の教訓を生かし、このような悲しい出来事が起こらないよう、愛知から今後につながるメッセージを発信すべきではないでしょうか。

確かに、認知症への対応はすぐに解決するものでもありませんし、特効薬があるわけでもありません。また、市町村との連携や、認知症サポーターを初めとしたボランティアやNPOの活用にも越えていくべき課題はあるとは思います。しかし、難しい問題だといって立ちどまるのではなく、その解決のために一歩でも半歩でも踏み出せるかどうか、その姿勢が問われているのではないでしょうか。

県として、行方不明者対策を初め、認知症施策の行動計画を早期に策定し、課題の整理と実効性ある施策の展開に取り組んでいくべきと考えますが、知事の見解を伺います。

また、知事として、認知症対策の現状と課題、今後の対策についてどう考えているか伺い、壇上からの質問を終わります。(拍手)

- 34:◯健康福祉部長(伊藤輝明君) 認知症施策の推進に関する御質問に順次お答えをさせていただきます。

まず、NPO等を活用した認知症施策の推進についてでございます。

現在、本県では、認知症に関する電話相談事業や認知症介護従事者への研修、家族介護者に対する支援など、さまざまな施策が実施されておりますが、食事の配達時にあわせて見守りを行う配食サービスや、独居高齢者に対する訪問活動などにおいて、NPO等民間団体の活用により、身近できめ細やかなサービス提供に効果を上げているとの活動例もお聞きしております。

今後、急激な高齢化に伴いまして、認知症高齢者が大幅に増加することが見込まれ、NPO等民間団体による認知症高齢者への支援がますます求められることになると考えておりますので、県としましては、認知症施策の推進に当たり、NPO等民間のお力を積極的に活用させていただきたいと考えております。

一方、市町村においても、NPOと協働して効果的な活動を行っていただいているところでございますが、御指摘のように、まだまだ十分でない市町村もあると感じております。

県としましては、市町村の担当者会議などさまざまな機会を捉えまして、県内におけるNPO等との協働の具体例や成功例、これらの紹介に努めるなど、市町村におけるNPO等民間団体の活用を促進してまいりたいと考えております。

次に、市町村や警察との情報共有と連携についてお答えいたします。

高齢者等の行方不明者の届け出があった場合、捜索に関しては警察の職務となりますが、新聞報道によりますと、この六月に警察庁から各県の警察本部に対して、市町村と警察とで行方不明者に対する情報共有や連携を強化するよう通達が出されたとのことであります。

この通達では、市町村が身元不明者として警察から引き継ぎ、保護している方について、市町村の要請に基づき、写真つき資料を警察本部などに備えつけ、行方不明届けを出した御家族が閲覧できるようにするほか、氏名などの身元判明につながる情報が得られる場合には、警察に連絡するよう市町村に依頼することなどが示されております。

現在、県内市町村のうち二十七の市町村において、徘回高齢者が行方不明になることを防止するための徘回捜索ネットワーク、議員の御質問では、SOSネットワークとおっしゃられておりますが、この徘回捜索ネットワークが構築されております。

具体的には、認知症高齢者の方などが行方不明となった場合、事前に登録されている方にファクス、あるいはEメールなどにより行方不明者の情報等を配信しまして、捜査に協力していただくもので、警察との連携が十分に図られております。

一方、このようなネットワーク体制が整備されていない市町村につきましては、今回の警察庁の通達を踏まえまして、行方不明高齢者に対する警察との連携を速やかに強化する必要性があると考えております。

県では、認知症施策の円滑な実施や地域支援体制の整備を支援するために、市町村や警察及び医療、介護、福祉関係者を構成員といたします愛知県認知症施策推進会議を設置しておりますので、その場を活用して市町村における徘回捜索ネットワーク体制の構築や、警察との情報共有並びに連携の強化を速やかに図られますよう積極的に働きかけてまいりたいと考えております。

次に、介護者法の制定や公的賠償制度の創設についてでございます。

四月二十四日に名古屋高等裁判所で控訴審判決がございました認知症男性の列車事故訴訟を受けまして、公益社団法人認知症の人と家族の会などから、結果責任として一定の賠償をしなければならないのは理解できるが、監督義務を十分に果たさなかったと言われるとつらい、あるいは洗濯物を取り込んだりする短い間にも認知症の人が家を出ていく可能性があり、在宅介護で頑張っている家族への地域の支援は欠かせないなどの意見が新聞等で取り上げられております。

また、学識経験者の方々からは、徘回による損害賠償については、裁判などで個々に請求するのではなく、認知症保険のような公的な仕組みをつくるのも一案であるとか、家族の側も被害を受けた側も納得できるようにするには、損害賠償を公的に支払う仕組みをつくるよう検討すべきだなどの声も出ております。

さらに、公益社団法人認知症の人と家族の会からは、公的賠償制度の創設について、国に申し入れがあったと伺っております。

こうした介護者法や公的賠償制度、あるいは介護人材の待遇改善というようなことにつきましては、全国的に解決すべき課題でございまして、国として統一的に運用する必要があると思われますので、県としましては、全国知事会を通じた国への問題提起も含めまして、今後検討してまいりたいと考えております。

次に、市町村が把握してございます行方不明者の状況についてでございます。

本県では、平成二十三年度から毎年度市町村が把握している行方不明者の発生数と翌年の十月一日現在での未発見者数の調査を実施しております。

これによりますと、御質問の平成二十四年度に発生した行方不明者は二百十一人で、このうち、翌年度の十月一日時点で発見されていない方は三人となっております。お亡くなりになって発見された方の数については、二十四年度の調査時点では、その他の発見者と区別して報告を求めておりませんでしたので、数字としては把握をしておりません。

平成二十五年度については、本年五月一日現在の状況を調査しておりまして、これによりますと、二十五年度の行方不明者は三百七人、発見されていない方は三人という報告でございます。なお、今年度は、お亡くなりになって発見された方の数についても調査をしておりまして、これは十人でございました。

次に、認知症施策の行動計画についてお答えをいたします。

現在、本県では、認知症高齢者支援施策を含む高齢者の保健福祉の推進や、介護保険制度の円滑な運営を図るために平成二十四年度から二十六年度までを計画期間といたします第五期愛知県高齢者健康福祉計画に基づきまして、各種施策を着実に推進しているところでございます。

第五期計画の最終年度でございます今年度には、次の平成二十七年度から二十九年度までを計画期間とする第六期愛知県高齢者健康福祉計画を策定することとしております。

計画策定に当たりましては、介護保険施設の整備や認知症高齢者支援施策、介護予防と生活支援、高齢者の生きがい対策などについて、これまでの取り組みの評価を行い、必要となる施策を盛り込んでまいりたいと考えております。

最後に、認知症対策の現状と課題及び今後の対策についてでございます。

認知症対策の現状につきましては、第五期計画に基づき、さまざまな施策を実施しているところでございますが、例えば認知症サポーターの養成については、平成二十六年度末までの県の目標数十七万人に対しまして、昨年度末時点での実績は二十万四千百四人となっているほか、認知症介護従事者や医療関係者への研修など、認知症対策は着実に進んでいるものと考えております。

しかしながら、認知症サポーターについて十分に活用されていないことや、徘回高齢者捜索ネットワークが全市町村で整備されていないことなどが課題であると感じております。

そこで、今後の対策でございますが、これまでの認知症対策における課題を洗い出し、今後必要な施策を検討しまして、第六期計画に反映してまいりたいと考えております。

一方、国においては、現在、徘回などで行方不明となった認知症の人などに関する市町村実態調査を進めており、調査結果をもとに今後の認知症施策等へ反映させることとしておりますので、県としては、こうした国の動向を注視しながら、本県における認知症対策の充実に生かしてまいりたいと考えております。

以上でございます。

- 35:◯警察本部長(木岡保雅君) 認知症に係る行方不明者の数などのお尋ねをいただきましたので、順次お答えをいたします。

当県警察において受理した行方不明者届けのうち、認知症の方の件数は、統計をとり始めた平成二十四年は七百三十五件でありました。そのうち、亡くなられた状態で発見された方は十九名でありまして、いまだ発見されていない方は七名おみえであります。

また、平成二十五年の受理は八百十一件であり、そのうち、亡くなられた状態で発見された方は二十五名であり、いまだ発見されていない方は四名おみえでございます。

次に、平成二十四年、二十五年の二年間に受理した一千五百四十六件のうち、残念ながら亡くなられた状態で発見された四十四名のうち、約半数の二十四名の方は、行方不明となった翌日までに発見されておりますが、中には、約十カ月後に亡くなった状態で発見された方もおられます。

これら亡くなられた方々が発見された場所につきましては、約半数が河川や用水路でありまして、次いで道路、山林等でありました。

また、届け出受理数の推移につきましては、昨年は前年と比較して七十六件、一〇・三%の増加、本年も五月末現在で三百四十三件、昨年同時期と比較して十四件、四・三%の増加となっているところでございます。

当県警察といたしましては、認知症に係る行方不明者は、事故に遭遇する危険性が高く、早期に発見する必要性があることから、本年四月に子ども女性安全対策課に新設いたしました人身安全対処係を中心に、組織を挙げて二十四時間体制で対処しているところでございます。

以上でございます。

- 36:◯知事(大村秀章君) 私からも、認知症対策につきましてお答えを申し上げます。

本県における認知症高齢者数は、国の推計をもとに試算した結果によりますと、平成二十二年の約十四万二千人から、十年後の平成三十二年には約二十一万五千人と約一・五倍に増加すると見込まれておりまして、認知症施策に対する取り組みは、本県におきましても極めて重要な課題であると認識をいたしております。

今年度策定をいたします第六期愛知県高齢者健康福祉計画におきましては、認知症高齢者の地域での見守りや家族介護者交流会の開催などの家族介護者への支援策を充実させるとともに、認知症の方の状態に応じた適宜適切なサービス提供の流れをお示しする認知症ケアパスの普及や、徘回高齢者に対する広域的捜索ネットワークの構築、さらには、家族介護者を支援するための認知症カフェの設置などを新たに位置づけてまいりたいというふうに考えております。

計画の策定に当たりましては、今後国から示される予定の基本指針、多分来月ぐらいには示されるのではないかと思いますが、それを参考にするとともに、学識経験者や医療・福祉関係団体などを構成員とする計画策定検討委員会を設置し、専門的な立場から御意見を伺って策定していきたいというふうに考えております。

また、この検討委員会には、認知症の方の御家族の方にも参加をしていただくことといたしておりまして、こうした方々の御意見を伺いながら、二十七年度、来年度から第六期計画を策定してまいりたいというふうに考えております。

愛知県といたしましては、認知症の方とその御家族が安心して暮らしていただける地域づくりを目指しまして、認知症施策はもとより、高齢者福祉施策に引き続きしっかりと取り組んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

- 37:◯三十四番(小山たすく君) 残りの時間が余りないので、手短にお話を伺いたいと思います。

まず、行方不明者対策についてでありますが、先ほど大変重要な数字が出たのではないかなというふうに思っておりますが、県警が把握している数というのが、平成二十四年で七百三十五人、これに対して、市町村が把握しているのは二百十一人ということでしたので、約三・五倍の開きがあります。

また、平成二十五年では、県警が八百十一人に対して、市町村は三百七人、五百人の開きがあって、率にして大体二・六倍ぐらい差があるということが出ています。

また、こうした現状ではあるんですが、私が行った市町村のアンケート調査で見ますと、半数の市町村、五〇%の市町村が、警察とは連携がとれていて、支障は感じないということを回答しております。

また、先ほど部長からも、警察との連携は十分図られているということの答弁がありましたが、この数字自身がやはり現実的には課題があるということをあらわしているのではないかなというふうに思っています。

それから、先ほどお亡くなりになった方の半数が翌日までに亡くなられているということでありましたので、このこと、やはり行方不明になったらすぐに捜索体制をつくっていくということの重要性があらわれている数字ではないかなというふうに思っております。

ですので、そうした中で、それぞれ連携に対しての課題はもちろんあるとは思いますが、まず、警察と県のほう、それぞれが情報共有の課題等を洗い出していただいて、早期にこの改善を図っていただくことを要望して終わりたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 38:◯三十九番(須崎かん君) 暫時休憩されたいという動議を提出いたします。

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

- 39:◯議長(三浦孝司君) 須崎かん議員の動議のとおり決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

- 40:◯議長(三浦孝司君) 御異議なしと認め、暫時休憩いたします。

午後二時五十六分休憩

━━━━━━━━━━━━━━━━━

午後三時四十分開議

- 41:◯副議長(伊藤勝人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

通告により質問を許可いたします。

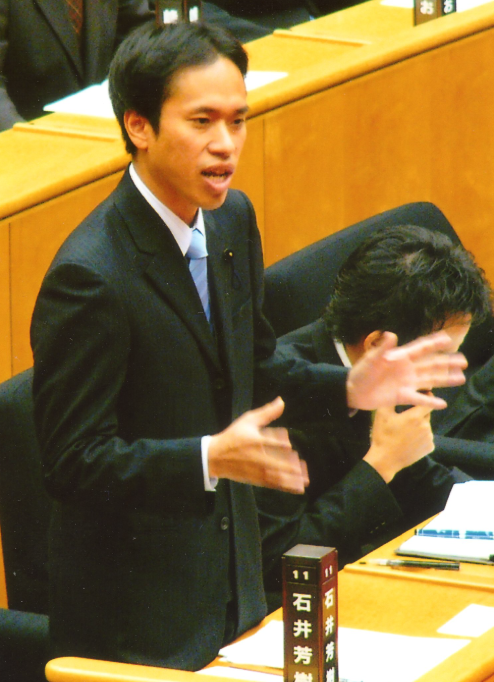

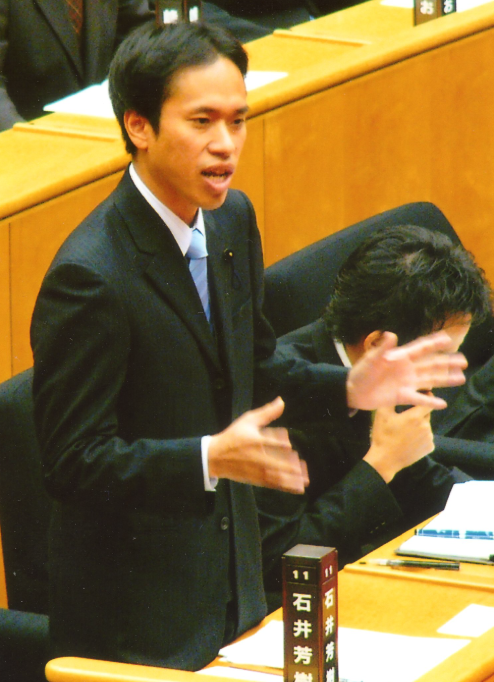

石井芳樹議員。

〔五十九番石井芳樹君登壇〕(拍手)

- 42:◯五十九番(石井芳樹君) それでは、以下四項目について御質問をいたします。

最初は、ミラノ万博についてであります。

ミラノ万博は、会期を来年五月一日から十月三十一日までの百八十四日間と定め、入場者数約二千万人を想定し、約百四十の国及び国際機関からの参加を予定しているものであります。また、テーマ「地球に食料を、生命にエネルギーを」を掲げ、食を主題とする万博であります。

愛知県でも、その期間中、八月四日から八月八日までの五日間を万博会場内に建設される日本館において、名古屋市と共同で参加し、なごやめしなどユニークな食文化を初めとする県と市の多彩な魅力をPRしていくとプレス発表がなされたところであります。

また、六月十七日の新聞の朝刊に、ミラノ万博に日本政府が日本館に設ける食品店街に六社の出店が正式に決定し、そのうち、愛知県の外食チェーン二社の出店が決定したところであります。あわせて、愛知県と名古屋市も共同で出展をして、なごやめしを紹介するという記事が掲載されておりました。

これは、本県の誇る食と食文化を世界に向けてアピールすることで、ミラノ万博のテーマである食を通じて本県の魅力を世界に向けて発信できる格好の機会であると思うところであります。

ですが、少しずつ明かされていく万博計画のもとで、私が感じるのは、本物のなごやめしを伝えることは決して容易ではないということであります。

食をテーマとした博覧会である以上、誰もがイートイン形式のように、見て食べて感じてもらうことが何よりも本県の食文化を伝える方法であり、その手法を創造し、望むものであります。

しかし、食をテーマとした万博がゆえに、整備計画が具体化するにつれて、さまざまな課題も浮かび上がってきております。その一端として、例えば、日本からイタリアに食品を持ち込む際の通関、検疫、検査、手続については、EUの規制、イタリア政府、州の法令等、さまざまな法的な規制をクリアしなければなりません。限られた期間でなごやめしに対応する食材を入れるには、相当な期間と費用が必要になると聞いておりますので、現実に食材を持ち込むのは可能かということであります。

また、会場の日本館イベント広場においても、調理機材は用意されていないと聞いておりますし、また、IHの熱源の二つしか整備されていない中、大量の調理を果たして行うことができるのかということもあります。

加えて、会場内は規制がかけられており、日中の資材の運搬は禁止されており、完成品を搬入するにしても、提供直前という形ではなく、前日の深夜から早朝にかけて運び込まなければなりません。

これら解決のために知恵を絞り、来年のミラノ万博で本物の愛知の食文化をしっかりとPRできるよう、制限された枠の中で最大限の効果を示せるよう、まずは対策を講じていただきますことを強く要望させていただきます。

次に、質問に移ります。

愛知万博のテーマでもあった「自然の叡智」をいかにこの万博でも伝えていくかということも大きなテーマの一つであります。

愛知万博は、いわゆる環境万博として、従来の万博とは一線を画すとともに、多数の県民の方々がその運営に自主的にかかわった点で、今までにない万博でありました。

現在でも、これを契機として、県内では環境にかかわるさまざまな取り組みが継続して行われているところであります。

こうした愛知万博の理念と成果の継承を改めて世界に向けてアピールすることは、万博開催県として大変重要な使命であると思います。

実際に五年前の上海万博では、本県の環境にかかわる取り組みをPRするとともに、愛知万博でも活躍した市町村、県民の方々の催事参加などにより、愛知万博での理念の継承と発展を図り、あわせて、その年本県で開催予定であったCOP10のPRも行ってまいりました。

そこでお伺いをいたします。

今回のこのミラノ万博でも、愛知万博の理念と成果を改めて発信することにより、持続可能な社会づくりに貢献することが最も重要であると考えていますが、そのためにどのような取り組みを考えていくのかお伺いいたします。

次に、小児・周産期医療への本県の取り組みについてお伺いをいたします。

少子化と言われる今だからこそ、安心して子を産み育てるために、小児・周産期医療のさらなる必要性を強く感じるところであります。

例えば、子供を安心して産みたくとも、お住まいの医療圏に分娩を取り扱う病院がない、また、合併症にかかり、高度な医療を求められているにもかかわらず、その医療圏に対応できる病院がない、さらには、病院はあっても病床が埋まっていて、早急な対応ができないという事態は、本県の医療現場でも現実に起こり得る可能性があります。

そもそも周産期と言われるその期間は、妊娠二十二週から生後七日未満の期間を指し、妊産婦、新生児の突発的な緊急事態に備えて、産科、小児科双方からの一貫した総合的な支援体制が求められる大切な時期を示す言葉であります。

昨今では、出生時の体重が二千五百グラム未満の低体重児の割合が増加するなど、リスクの高い分娩がふえる傾向が指摘されており、その場合でも安心して分娩を行うには、高度な医療を提供できる周産期医療施設がさらに必要とされるところであります。

私は、この周産期という言葉を聞くと今でも思い出されるのは、平成二十年十月、東京都で脳内出血を発症した妊産婦が複数の病院から受け入れを断られ、その結果、救急搬送がおくれ、死亡してしまった事案であります。

この病院は、MFICU(母体・胎児集中治療管理室)とNICU(新生児集中治療管理室)を備え、母体と新生児の二十四時間の常時搬入体制を有し、合併症妊娠や胎児、新生児の異常など、ハイリスクの患者さんを二十四時間体制で高度な医療を取り扱うことのできる総合周産期母子医療センターとして都から指定を受けた最高位の病院でありました。

にもかかわらず、事件当日、医師不足から産科医の常勤定数は、本来九名であったところ、常時四名しかおらず、この日は産科医の当直は一名しかいなかったことから、この事件が起こったと言えます。

本県でも、高度な医療を提供できる総合周産期母子医療センターと指定されている病院は、県内に五つありますが、さきの事例から学び、喫緊の課題として行わなければならないのは、やはり医師不足の解消であると思います。

ここで、本県の病院勤務医の状況を見てみます。

本県の医師数の現状は、人口十万当たりの数を全国比較しますと、全国平均は百四十七・七人に対して、本県では百二十八・二人と少なく、全国三十六位となっております。

また、産科に限っては、医師数が平成十二年三百七十五人であったのが、平成二十四年では三百六十五人となっており、各科合わせた全科平均値が一二五・七%と増加傾向にある中で、産科だけが九七・三%と減少しております。

あわせて、本県の診療状況としては、小児科、産科に関しては、病院での医師不足のため、県内の小児科の一二・四%、産科の二三・一%が診療制限をしているのが現状であります。

医師不足は他県でも同様で、新しい医師を確保するため、さまざまな工夫を凝らしております。

例えば、奨学金制度で小児科もしくは産科を選択した場合、返還免除までの勤務年限を他の科より優遇する措置制度が行われている県や、二〇〇九年の臨床研修制度の改定から、小児科、産科は必須科目から選択科目へ変更されたことから医師数の減少が指摘される中で、必ず産科を選択するよう義務づけているところもあります。

その中、本県でも、平成二十三年三月、愛知県周産期医療体制整備計画を策定し、その体制整備を行ってこられました。その計画のもとに、これまで県として、小児科医、産科医確保のため、どのような施策を行ってきたのか、まずはお伺いいたします。

次に、MFICU(母体・胎児集中治療管理室)とNICU(新生児集中治療管理室)についてお伺いをいたします。

ことし春の段階で、MFICUは、第一赤十字病院に九床、名大附属病院に六床、第二赤十字病院に六床、厚生連安城更生病院に六床、豊橋市民病院に六床設置されております。この名古屋圏でのMFICUは、名古屋のみではなく、周辺の尾張の医療圏も巻き込んでカバーしているところであります。

次に、NICUについてであります。国の周産期医療体制整備指針によれば、出生数一万人当たり二十五床から三十床のNICUが必要とされており、本県に鑑みますと、百八十床から二百十床程度が必要であると考えられております。

しかしながら、昨年の春の段階では、診療報酬加算対象のNICU百四十四床にとどまっており、これは、愛知県周産期医療体制整備計画で平成二十五年度末までに百五十床という目標値には届いていない状況にあります。

近年では、低出生体重児割合が増加傾向にある中で、NICUを必要とする子がふえておりますが、多くの周産期母子医療センターでのNICU稼働率は八〇%を超えていると聞いております。

加えて、名古屋医療圏の総合周産期母子医療センターでは、県内全体から患者を受け入れているため、MFICU及びNICUとも慢性的に満床に近い状態であると聞いております。

そこでお伺いをいたします。

当初の計画どおりの目標達成時に向けて、今後、MFICU及びNICUの病床をいつまでに整備していくのか、また、整備したMFICU、NICUを効率的に運用するため、どのような取り組みをしていくのかお伺いをいたします。

また、NICU等の後方支援病床として機能を持つ本県の医療型障害児入所施設、すなわち、重症心身障害児者施設の定員は三百九十床で、人口一万人当たりの病床数は、平成二十四年四月のデータで〇・五三と全国平均を大きく下回り、全国最下位であります。

こちらも、NICU等の後方支援病床の整備を図るためにも早急な対応が求められると思いますが、こちらもあわせて、今後どのような整備計画のもと進めていくのかお伺いをいたします。

次に、道路、河川の維持管理についてお伺いをいたします。

道路の管理とは、道路管理者が道路の新設、改築、災害復旧、維持、修繕等を行うことと道路法で定められており、その中で、道路の維持とは、反復して行われる道路機能を保持するための行為とされております。

また、その中で、道路の設置または管理に瑕疵があったため、他人に損害を生じた場合は、国家賠償法の定めるところによって、国または公共団体は賠償しなければならなく、県が道路管理を怠り、他人に損害を与えれば、すなわち損害賠償の義務を負わなければならないということであります。

平成二十五年度の本県の管理する道路は、一般国道で八百十二キロ、主要地方道一般県道で三千八百十七キロ、これを合わせた総延長で四千六百二十九キロとなっており、これは、平成十年に比べて一〇〇・九%の伸びとなっております。そして、それを管理する費用が道路橋りょう維持管理費であります。

この費用を年度別に見てみますと、平成十年は、当初予算と九月補正を合わせて約百八十億円、戦後初の財政危機宣言後の平成十二年度は最も落ち込んで約百二十七億円、その後、おおむね百六十億円台で推移をしております。

ここで、私が申し上げたいのは、本来、道路の総延長がふえれば、それに伴い、道路の維持管理費も比例して伸びていかなければならないと思うところであります。しかしながら、平成十年から比較してみても、道路の総延長が伸びているにもかかわらず、予算的には伸びていないということであります。

これは、時代背景もあり、税収に影響されることは仕方がないにしろ、税収が回復傾向にある時期ですらベースの伸びが鈍いことに問題があります。

また、そのベースも、国の経済対策補正であったり、トンネル崩落事故対策であったりと、外的要因を入れながらのベース維持となっております。

その中、今年度、維持管理費は当初予算百六十億円となっております。昨年度の百五十四億円に比べて増額となっておりますが、これも労務費単価の上昇と消費税導入に伴うもので、決してその管理の行える規模がふえているわけではありません。

国は、今後、例年十月の労務費調査に加えて、臨時で七月に実施すると言っております。県としては、それを踏まえて対応していくべきだと思うところであります。

さて、その中で、この時期、地元を歩くと住民の皆さんから、どこが県道でどこが市道かはすぐわかると言われます。草がぼうぼうで十分管理されていないのが県道であるからであります。

実際、調べてみますと、私の地元長久手市では、道路ののり面の除草は年に一回から三回、植樹帯の除草は年に五回行っております。一方、県は基本、双方とも年一回となっております。しかも、見場だけならともかく、この時期、県道を通学路とする児童たちは、草刈りが行われるお盆ごろまでは、草を避け、車を気にしながら登校しなければならず、また、本市においては、過去、車椅子で緩やかな下り坂を走行中、敷地から県道を覆う草を避けるため、ガードレールに衝突してけがをした事例もあります。そのとき、保護者の方は、健常者と車椅子では目線が異なり、車椅子では目線が低くなるため、草に対する感覚が全く違い、わずかな草でも車椅子では走行が困難になることを頭に入れてほしいとおっしゃっておりました。

今議会でも、雑木の管理が不十分であったことによる道路管理瑕疵事例を初め、二つの事故事例が上がっておりますし、また、過去には、原付の転倒による死亡事故について、路面異常が原因であるとして、二千六百十一万円の損害賠償を命じる判決が平成二十二年に確定された事例もあります。

そこでお伺いをいたします。

本県の管理する道路延長は伸びており、県が管理する道路の安全を守るために、また、交通事故の観点からも、道路維持管理について予算ベースの引き上げを行っていかなければならないと考えます。

限られた予算の中、現場である建設事務所では、道路修理機動班などを使って草刈り、修繕等の対応をしておりますが、県管理道路の維持管理のうち、特に通行の安全に直接影響のある草刈りや舗装の修繕への取り組みはどのように行っているのかお伺いをいたします。

次に、河川についてであります。

河川においても、その維持管理については、護岸の補修、たまった土の除去などを行う河川局部改修費や、河床、のり面、木や草を刈る河川環境対策費等の予算があります。

ここでも、そのうち、河川の草刈りについてお伺いをいたします。

河川の草刈りは、道路と異なり、毎年行うものではありません。県が定める河川除草基本方針にのっとり、除草する区域と相まって、毎年か複数年に一回その回数が定められております。

しかし、こちらも道路と同様に、常に河川には草が生えていて、草刈りがなされていないという地域の方々から御指摘があります。

河川は、単に治水という観点のみではなく、住民の朝夕の散歩道として憩いの場であったり、また、市民団体が管理を含めてかかわりを持つケースも多く、あわせて、小学校などの環境学習の場として利用されており、大人から子供まで皆の関心の高い場所であることを認識しなければなりません。

その中であって思うのは、河川を管理する県と道路を管理する市町村の草刈りは、決して効率的であるとは言えないことであります。なぜなら、河川堤防上の道路は、河川法の許可をとって、道路管理者である市町村が場所によって管理を行っていますが、市町村は、道路から一メートル河床に向かっての管理を託され、また河川管理者である県は、残された範囲の草刈りを行っております。

市町村の管理する道路は、こちらも年複数回草刈りを行いますが、河川管理者である県は、年一回もしくは複数年に一回の草刈りであり、常に景観として統一感を持って草刈りがなされていない状態にあります。また、草刈りの時期も県と市町村では発注時期が異なるため、どちらかの範囲では常に草が茂った状態となっており、さらに予算的にも道路下一メートルを境に県と市町村との業者が異なるため、非効率であります。

県も、これに対応すべく、平成十八年河川課長から各建設事務所へ草刈り時期の調整をする通知がなされ、名古屋市内では調整会議を行っているケースや、その他の地域では、一部業者を合わせて発注している市もありますが、さらに調整等を進めることで効率的な草刈りができるのではないかと考えます。

そこでお伺いいたします。

河川堤防上の道路が使用している箇所での草刈りについて、道路管理者と河川管理者が一体的に施工するなど、効率的に実施すべきであると考えますが、県当局の御所見をお伺いいたします。

また、地域の方々の力をかりての河川の草刈りをする愛知コミュニティーリバー推進事業は大変有効であると考えますが、その目的と実施状況、今後の普及策についてお伺いをいたします。

最後に、愛知県総合教育センターについてお伺いをいたします。

平成二十三年度から順次小中高等学校において、新しい学習指導要領に基づいた教育活動が行われております。

その理念とするところは、子供たちが多様な個性、能力を伸ばし、充実した人生を切り開いていく力や、個人や、社会の多様性を尊重し、他者とともに支え合い、高め合い、社会に貢献する力などを身につけさせることにあります。

子供たちのこうした資質、能力を育てていく際、鍵となるのは、教員の指導力であることは言うまでもありません。

現在、学校では、課題探求型の学習や実生活上の身近な問題を取り上げた学習が推進されているところでありますが、こうした新しい学びを各学校で実現していくためには、一人一人の教員が研さんを積み、児童生徒に育成すべき資質や能力に応じた指導方法を身につけることが必要であると思うところであります。

そのため、豊かな人材を育てる機関となるその同センターのあり方も、時代に合わせて効率化、機能化を含めて再考していかなければならないと思うところであります。

そもそも、この愛知県総合教育センターとは、愛知郡東郷町の地に昭和四十九年に開設され、建物は本館を中心に七棟で構成されている教育施設であります。その役割は、県内公立幼稚園、小中高等学校及び特別支援学校の教員研修等を行い、悉皆研修やコンピューター活用講座、特別支援教育講座など専門研修などがあり、昨年度は年間で九十六講座が開催され、実人数で七千四百六十一人の教員が研修を受けております。

また、教員研修以外にも、教育研究調査や不登校、特別な支援を必要とする児童生徒及び保護者を対象とした教育相談を実施し、県内の教育機関が接続する愛知県教育情報通信ネットワークの拠点としての役割も果たしているところであります。

しかしながら、重要な施設にもかかわらず、今まで余り焦点が当たってこなかった施設だけに、今後の同センターのあり方について、ここでハード面、ソフト面の両面から考察したいと思います。

まずは、ハード面からであります。

開所以来四十年が経過し、老朽化が進む中で、従来百五十人以上が収容できる宿泊施設として建てられた宿泊棟は、窓枠サッシの腐食や落下、床がめくれ上がるなど、来所者に危険が及ぶおそれがあるということで、平成二十四年九月末以降利用停止となり、現在も建物は放置されたままとなっております。そのため、現在では、使えない宿泊棟のかわりに宿泊研修は美浜町の少年自然の家で行われている状況であります。

また、同センターは、私の主観ではありますが、研修人員にある意味そぐわない広大な敷地を有しております。敷地面積は約十二万五千平米、これは、ナゴヤドームの建築面積の約二・六倍に相当する広大な敷地であり、本年度の予算書を見ますと、人件費を除くセンター管理運営事業費として約三億四千六百万円が計上されており、そのうち、広大な敷地を管理する整備や清掃委託、光熱水費や施設備品修繕費等の庁舎維持管理費は約六千六百万円の予算が充てられております。

次に、ソフト面であります。

現在、県内全ての教員がこの地を訪れているかといえば、そうではありません。教員研修においては、政令指定都市である名古屋市は、従前から独自に研修権を有しており、県とは別にこれを行っております。

また、中核市においても、平成十二年度から初任者研修、十年経験者研修などの基本的な教員研修は、それぞれの市が独自で開催するようになっており、それ以外の研修も市の判断でセンターへの参加を決めている状況にあります。

加えて、平成二十四年度の東三河県庁の設立以来、東三河地方においても、東三河教育事務所で一部研修について試行が始まり、平成二十五年度からは、さらに多くの研修メニューを教育事務所で行うようになってきており、今後は、さらに尾張部、西三河部でも地域性に応じた独自の研修が行われる時代へ移り変わっていくと思われます。

地域での独自研修が進む中、また、同センターは、夏休み等長期の休みの期間の利用がメーンであるため、その稼働率は現状三割から四割程度となっております。

以上のように、ハード、ソフトともに、今後さらに各地域での教員研修が進むようであれば、立地のよい尾張からも三河からも短時間で集える東海道線沿いに研修センターの移転を長期計画の中で検討していくことも一つの方法でありますし、また、使えない宿泊棟も今後の対応として考えていかなければなりません。

あわせて、この広大な敷地は、管理費と稼働率を含めて適当であるのかどうなのか、また、その余剰地も含めて新たな利用ができるのかどうかも再検討していかなければならないと思うところであります。

いずれにしろ、同センターは、本県の教育を一層充実、発展させていくためには必要不可欠な施設であり、本県の教育行政の百年を考えるときに、この司令塔の役割を担う同センターのあり方も同時に考えていかなければならないと思うところであります。

そこでお伺いをいたします。

同センターが文字どおり、公教育の中心としてふさわしくあるため、今後、センターのあり方と機能強化についてどのように考えているのかお伺いをいたします。

以上、四項目について質問させていただきました。明確な答弁を期待いたして、壇上からの質問を終わります。(拍手)

- 43:◯産業労働部長(小山和久君) ミラノ国際博覧会に係る取り組みについてお答えいたします。

国は、農林水産省と経済産業省を幹事省に、ジェトロを参加機関として、ミラノ国際博覧会への参加の準備を進めております。

本県は、名古屋市と共同で来年八月四日から八日までの期間、日本館イベント広場において、来場する世界中の方々に楽しんでいただける催事を実施し、当地域の多彩な魅力を世界に売り込んでまいりたいと考えております。

具体的には、近年、全国的にも注目されているなごやめしを初めとする特徴ある食文化などをステージイベント、ワークショップを通じて紹介、PRすることに加えて、愛知万博の理念と成果について、映像などを通じて、生物多様性条約第十回締約国会議、いわゆるCOP10やESDユネスコ世界会議の開催など、環境首都あいちの実現を目指す本県の取り組みをアピールしたいと考えております。

また、愛知万博では、市民プロジェクト、地球市民村、ボランティアセンターなど、県民、市民の皆様による主体的な活動が展開されました。ミラノ国際博覧会のイベント広場催事においても、このコンセプトを承継し、県内市町村や県民、市民の皆様が参加する文化発信イベントを実施したいと考えております。

今後、国や関係機関と調整しながら、催事に関する基本計画、運営計画を県、市共同で策定し、来年度の参画に向けた準備を進めてまいります。

- 44:◯健康福祉部保健医療局長(加藤昌弘君) 小児・周産期医療についての御質問のうち、初めに、小児科医・産科医確保のための施策についてお答えをいたします。

医師不足地域の医師確保のため、卒業後に知事の指定する病院で勤務することを条件に、奨学金を交付する地域枠制度を平成二十一年度に名古屋大学、名古屋市立大学の二大学に設置いたしました。

現在、地域枠学生は、愛知医科大学を加えた三大学六十九名であり、最上級生が六年生となったところでございます。この地域枠学生のうち、小児科と産科に進む医師をふやすため、小児科、産科を志望する五・六年生に対し、奨学金の加算を行っております。

また、医学部学生に周産期医療に関心を持っていただき、将来、周産期医療に従事する医師になっていただくため、平成二十二年五月に名古屋市立大学に周産期医療学寄附講座を、平成二十三年十一月には藤田保健衛生大学に周産期医療学の、名古屋大学に小児集中治療学の寄附講座を設置いたしました。

一方、小児科、産科においては、他の診療科より女性医師の割合が高く、出産、子育てにより医療現場を離れてしまうことが多く見られますことから、出産、子育ての時期にあっても継続して就労できる勤務環境の普及促進を図ることが重要と考えております。

このため、県では、平成二十二年度から育児期の女性医師に対するセミナーの開催や、女性医師の就労環境改善のため、先進的な取り組みを行う病院への補助を行ってまいりました。