県政報告

平成26年地域振興環境委員会

2014年3月14日

(主な質疑)

- 1:《議案関係》【中野治美委員】

去年、知事と一緒に、アルゼンチン、ブラジルを訪問した。その際、現地の県人会の方々から、日本への留学生が年々減っているので、枠を増やしてほしいとの要望があった。平成26年度から人数を増やすという話を聞いているが、何人増やすのか教えてほしい。また、その予算はどこに計上されているのか。

- 2:【国際課主幹(国際交流)】

県人会からの要望を受けて、ブラジル、アルゼンチンの留学生の招致人数を増やす方向で財政当局と調整し、来年度は2名分の予算を計上している。外国人青年招致事業費991万4,000円のうち423万円が留学生の受入予算となっている。

- 3:【中野治美委員】

アルゼンチン2名、ブラジル2名ということか。

- 4:【国際課主幹(国際交流)】

来年度はブラジルから2名招致することになっている。アルゼンチンからも要望があるので、再来年度はブラジルとアルゼンチンにするなど、工夫をしていきたいと考えている。

- 5:【中野治美委員】

予算に関する説明書98ページの木曽岬干拓地地域整備推進費とはどのような事業なのか。

- 6:【地域政策課主幹(地域振興)】

環境影響評価の事後調査費、排水ポンプの維持修繕費、伊勢湾岸道路北側の野外体験広場の整備費等である。

- 7:【中野治美委員】

三重県との比率はどうなっているのか。

- 8:【地域政策課主幹(地域振興)】

基本的に面積配分となっており、おおむね三重県4に対して、愛知県1である。

- 9:【中野治美委員】

干拓地で太陽光発電をやっているが、愛知県や三重県には関係ない土地なのか。

- 10:【地域政策課主幹(地域振興)】

愛知県と三重県の土地である。

- 11:【中野治美委員】

その費用は、木曽岬干拓地地域整備推進費には入っていないのか。

- 12:【地域政策課主幹(地域振興)】

現状の地盤高のまま丸紅株式会社に使用させているため、含まれていない。

- 13:【小山たすく委員】

第29号議案名古屋飛行場条例の改正について伺う。今回の改正案では、コミューター航空に対する着陸料の減免、ターミナルビルの事務室使用料の減免、駐車場の無料化の延長の3点が提案されているが、1月28日に説明を受けたものと2月5日に説明を受けたものとでは、内容が一部変更になっている。この理由を確認したい。

- 14:【航空対策課主幹(企画・利用促進)】

1月28日の説明については、立体駐車場の整備状況を踏まえて、一部有料化を相談するということで、事前に各委員、各会派の議員に説明したものである。説明をしていく中で、多様な意見をもらい、今定例会にこのまま提案するのは難しいと判断し、2月5日に説明したとおり、これまでどおりの内容とし、今回、1年間延長する議案を提案したものである。

- 15:【小山たすく委員】

条例の目的について伺う。まず、着陸料と業務用施設使用料をそれぞれ3分の1程度に減免することについて、どのような理由から行っているのか。

- 16:【航空対策課主幹(企画・利用促進)】

着陸料と業務用施設使用料の減免は、いずれもコミューター航空事業者であるFDAが本来負担するものであるが、開港時からコミューター路線がなかなか定着しないという課題があったため、コミューター路線の定着と会社の安定的な経営を踏まえ、提案したものである。減免措置の導入時は、他の空港に先駆けて実施したものであるが、最近では、地方管理空港については、同程度の水準で減免措置が行われている。

- 17:【小山たすく委員】

駐車場の無料化の延長については、どのような理由があるのか。

- 18:【航空対策課主幹(企画・利用促進)】

コミューター航空事業者の支援の一つである。コミューター旅客に、駐車場の5日間無料というインセンティブを与えることにより、県営名古屋空港に就航しているコミューター航空の利用増を図ることを目的としている。

- 19:【小山たすく委員】

1月28日の資料では、駐車場の利用について、「立体駐車場の整備によって利便性が高まることや、周辺有料駐車場とのバランス等を考慮して、また、円滑な空港運営のため、立体駐車場の整備を契機として有料化する。」と明記されている。当初の計画では、駐車場の完成を待って、有料化することが基本的な方針であったと読み取れるが、修正後は、駐車場の有料化について「議会と調整の上、改めて提案する。」と変更されており、有料化の文言が記載されていない。これは、駐車場完成後も無料化を延長する可能性があると認識していいのか。

- 20:【航空対策課主幹(企画・利用促進)】

議員、地元市町などとも相談をしながら、総合的に勘案していきたい。

- 21:【小山たすく委員】

着陸料と業務用施設使用料の減免は、当初は3年延長するとなっていたが、期間が1年に短縮されている。駐車場の無料化とは趣旨が異なるため3年でもよかったと思う。駐車場に合わせて1年とした理由は何か。

- 22:【航空対策課主幹(企画・利用促進)】

県営名古屋空港では、平成17年2月の開港以来、コミューター航空の定着、路線の継続という趣旨で、着陸料と業務用施設使用料の減免による航空会社への支援、利用増を図り、収益の改善を図る趣旨で、駐車場の無料化によるコミューター航空利用者に対する支援を行ってきた。

日本航空系のジェイエアの撤退後、FDAが就航したが、この3点セットがあったからこそ、スムーズに就航されたと考えている。

コミューター航空事業者にとっては、一方で支出、一方で収入に影響するため、同じタイミングで、併せて検討することが良いと判断し、1年間としている。

- 23:【小山たすく委員】

3年が1年になったところだけを見ると、支援が後退すると思われる不安がある。コミューター航空の定着を図っていくためには、継続的な支援が必要となる。今後、議会と議論していくとのことであるが、支援の継続を要望する。

着陸料と業務用施設使用料の減免額はどのくらいなのか。

- 24:【航空対策課主幹(企画・利用促進)】

来年度の見込みでは、着陸料は1億2,800万円、業務用施設使用料は5,400万円余りの減免となる。

- 25:【小山たすく委員】

駐車場の無料化については、どのくらいの減免額になるのか。

- 26:【航空対策課主幹(企画・利用促進)】

約2億500万円と試算している。

- 27:【小山たすく委員】

駐車場の減免額は約2億円と大きな額であるが、空港全体の運営に影響を及ぼす額ではないと思う。有料化を行うことで、利用の適正化や空港運営の適正化を図ること、また、公共交通への転換を促す視点もあるかもしれないが、利用者が減ってしまっては本末転倒である。

県営名古屋空港の強みは、搭乗手続が短時間で済む利便性や、駐車場の無料化だと思う。駐車場料金の検討に当たっては、料金の適正化を図る観点だけではなく、無料化を延長することによる地域に与える影響や利用者の増加など幅広い観点から検討してもらうよう要望する。

次に、愛知高速交通株式会社の出資金について伺う。第二次経営安定化策では、初期投資に伴う長期借入金の負担を会社経営から切り離すため、総額163億円の支援を行うとしており、県は、平成26年度に23億5,000万円の出資を行うこととなっている。内訳を見ると、DES(債務の株式化)が81億円、現金出資が82億円と半々になっている。まず、現金出資について、82億円のうち、23億5,000万円を県が出資する根拠について伺う。

- 28:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

支援対象は平成25年度末の借入金残高163億円である。自治体からの借入金約81億円は、DESによって株式に転換し、民間からの借入金約82億円は、原則、現金出資による支援を予定している。

現金出資により、民間借入金を完済するだけでなく、ICカードの導入実現も前提にしており、82億円には、ICカードシステム整備費の一部に充当する約6億円も含まれている。これを除いた76億円が、民間への返済に充てる分として、自治体だけでなく、民間企業も含めた支援の対象となると考えている。

23億5,000万円は、この76億円に愛知県の開業時の出資比率である30.87パーセントを乗じて算出した額であり、民間借入金の返済に充てるとともに、民間企業による支援を促すために県が先行して出資するものである。なお、現金出資総額の82億円から県が平成26年度に先行出資する23億5,000万円を引いた約59億円について、民間の支援額を確定した上で、平成27年度に県と沿線市により支援していくのが第二次経営安定化策の基本的な考え方である。

- 29:【小山たすく委員】

民間と沿線市の出資比率はそれぞれどうなっているのか。

- 30:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

第一次支援終了時の比率は、自治体81パーセント、民間19パーセントである。

- 31:【小山たすく委員】

第一次支援では、民間からの出資がなかったと聞いているが、現在、第二次支援に当たり、民間からの支援の状況や見込みを伺う。

- 32:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

株主企業はもとより、名古屋商工会議所、中部経済連合会、沿線市商工会議所・商工会の紹介により合計200社を超える会員企業に対し、幅広くリニモへの支援を個別にお願いしている。出資だけでなく、広告費による支援もお願いしており、すぐに応諾してもらった企業もあるが、多くはまだ検討中であり、また、個別に交渉・調整している企業もあり、最終的にどの程度になるか現時点で見込むのは難しい状況である。

- 33:【小山たすく委員】

見込みとして厳しい状況は変わらないと思うが、開業時に民間が負担していた49パーセント分も含めて、愛知県と沿線市が負担することも十分に考えられる。沿線市は、民間出資がほとんどなかった場合、負担が増えることを理解しているのか。

- 34:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

県、沿線市及び主要株主である民間企業の副市長、部長クラスを構成員とする経営支援会議を開催し、基本的に民間支援額を見込まない額で想定を行い、今後、民間支援額が確定した段階で、その分を差し引いた額を負担する方向で協議を進めてきた。

民間支援については、出資や広告と幅広く支援をお願いしているが、厳しい状況にあると支援会議でも説明をしてきているため、沿線市にも十分理解してもらっていると考えている。

- 35:【小山たすく委員】

次にDESについて伺う。通常、DESは再建の見込みがあり、配当が見込める場合に行われることが多いようである。リニモはそのような状況にはないが、DESを行う県のメリットは何か。

- 36:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

会社にとっては、借入金を返済する必要がなくなるだけでなく、資本金が増えるため、減資によって財務上の赤字、累積損失を解消することができ、債務超過を回避できるメリットがある。県にとっても、債務超過の回避は資金不足の回避と並ぶ事業再生の大きな目標であるので、DESによって債務超過を回避することは、メリットであると考えている。

- 37:【小山たすく委員】

企業にとっては、メリットが大きいと思うが、県にとっては、DESによって出資比率が上がり、将来的に負担が生じたときには、負担が高まる懸念がある。

車両の更新費やICカード導入費に19億円かかるなど、いろいろな懸念がある。これで最後の支援にしなければいけないし、自立した経営に結び付けなければならない。今後新しく必要となる経費について、どのように対応していくのか伺う。

- 38:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

今回の支援を経営安定化策の集大成として、資本増強による支援はこれで最後にしたいと考えている。支援実施後は、将来必要となる車両更新等についても、計画的に資金を蓄えるとともに、金融機関からの資金調達や国の補助金の活用等により対応可能な自立した経営の会社にしたいと考えている。

- 39:《一般質問》

【小林 功委員】

師崎伊良湖航路について伺う。この航路は生活航路と捉えているのか、観光航路と捉えているのか。

- 40:【交通対策課主幹(地域公共交通)】

地元の田原市、南知多町に確認をしたところ、一般住民は生活のために利用していないとのことであったため、観光航路と認識している。

- 41:【小林 功委員】

航路廃止の決定について、県は、どのように関わっていたのか。事前から協議をして、場合によっては、運営費を補助して、存続させるなどの話があってもいいと思うが、本会議の答弁を聞いていると、県には話がなかったとのことだが、どうなっているのか。

- 42:【交通対策課主幹(地域公共交通)】

本会議では、師崎伊良湖航路について、一般の利用者が少なく、支援が困難だと答弁したが、航路が廃止された場合の影響や住民に対する考えを踏まえ、更に検証を進め、県の考え方をまとめていきたい。

- 43:【小林 功委員】

これまで名鉄海上観光船から、どのような情報提供や相談があったのか。知事も急に聞いたと言っている。名鉄海上観光船と県の関係はどうなっているのか。県は全く関係ないのか、民間の一企業の経営問題なのか。名鉄海上観光船には、公共交通を担う会社としての使命感がないのではないか。鳥羽伊良湖航路と状況はどう違うのか。

- 44:【交通対策課長】

一般質問で森下議員からの質問がある時まで、名鉄海上観光船からの情報提供は一切なかった。その前に、今年度の7月頃に、船員の労働組合である全日本海員組合から、廃止が危惧されるので検討してほしいとの話はあったが、会社からは全くなかったのが実情である。名鉄海上観光船は名古屋鉄道の完全子会社であり、経営に対して口を出すことはできかねると考えている。ただ、地域の公共交通であることは間違いないので、事前に相談があってもよかったのではないかとの思いはある。

鳥羽伊良湖航路との関係について、鳥羽伊良湖も生活航路ではない点は共通であるが、鳥羽伊良湖の場合は、国道42号の代替機能を持っており、地元住民から存続に対する強い要望があった。名鉄海上観光船に、一般質問後に住民から問合せがあったのか確認したところ、全くないに等しいとのことであり、地域住民の思いにも鳥羽伊良湖とは差がある。師崎地区からは南知多町長へ要望が出ており、一部の地区には強い要望があると感じるが、全体としては、余り強い関心がないと感じている。

- 45:【小林 功委員】

一企業内の話であって、渥美半島の振興や知多半島の先端の振興とは切り離して考えるべきだと県は捉えているのか。県の地域振興の事業は守りに入っており、積極的な姿勢が見えない。設楽ダムについても、ダム完成後の活用まで話が進まない。富山村と豊根村が合併した時、人口は1,800人であったが、現在は1,200人である。何もやっていないから人が減っていく。

半島という特殊な地域の振興をしていく中で、地域振興と関わりのあるフェリーが廃止されることに、県は関係ないという姿勢に見えるが、本当に県は地域振興をやる気があるのか。空港やリニモなどがある地域の振興には取り組んでいるが、本来、地域振興をしなければいけない地域でやっているのか。やっているとしたら、どのような制度があり、どのような効果があるのか教えてほしい。

- 46:【地域政策課主幹(地域振興)】

地域振興については、それぞれの地域が抱える産業や観光、過疎など多様な課題を見極め、地域の実情に応じて、行政、市民団体、NPO、企業など様々な主体が取り組んでいく必要があることから、地域のことを最も理解している市町村が、主体的に地域の課題を見いだし、対応に当たるとともに、必要に応じて、県が連携・支援していくことで、それぞれの地域の活性化を目指していく必要があると考えている。

地域振興部では、関係部局の職員で構成するサポーターチームを組織し、市町村と一緒になって、特定の地域課題の解決に取り組む市町村サポーター制度を実施している。また、各地の先進事例を市町村に情報提供し、新たな取組の創出や、既存の取組の充実につなげていくことも重要であるため、市町村に対して、一般財団法人地域活性化センターが取りまとめた取組事例等を紹介するなどしている。そのほかにも、地域政策課では、市町村ごとに担当職員を決めて、市町村からの相談に応じる市町村担当制なども実施しているが、こうした取組が、市町村の側で、地域課題や地域資源の気付きに必ずしもつながっていない反省もある。今後は、こうした取組を引き続き実施するとともに、市町村の担当者会議の場などを通じて、情報交換、意見交換を行い、一緒になって課題の掘り起こしや、その対応に当たることで、それぞれの地域の特色にあった地域の活性化に導いていきたい。

- 47:【小林 功委員】

それで県の役割を果たしているのか。財政力が弱く、職員も少なく、ノウハウもない市町村を支援することが、県の地域振興ではないのか。自力で活性化している市町村だけ応援して伸ばせばいいというものではない。県内のどこに住んでいようと、同じ年収であれば、同じだけの負担をするが、同じ行政サービスを受けているとはいえない。どうしたら地域の活性化になるのか、市町村が考えてから何とかするのではなく、県はもっと積極的に出ていってよい。東三河振興ビジョンを見ても、県の主体性が全く入っていない。もっと大所高所に立って、県という立場でもっと積極的にやっていかなければいけない。師崎伊良湖航路についても、県としてもっと積極的に取り組んで、県民生活が少しでも向上するよう努めるべきだと思うが、地域振興部の姿勢として、部長はどう思うか。

- 48:【地域振興部長】

師崎伊良湖航路の廃止については、生活航路でないのは事実かもしれないが、公共交通に違いはない。それを担うべき会社として、県に権限があるわけではないが、地域振興も含めて、地域に何らかの影響があるため、事前に相談がなかったことは非常に残念である。これは名鉄海上観光船にも、親会社の名鉄にも伝えている。

地域振興は、それぞれの地域の特性を踏まえて行っていく必要があり、現に各市町村長は行っていると認識している。その上で、県は、もう少し広域的な観点で役割を定め、各部局が事業を実施している。ただし、県と市町村の施策は、整合がとれていなければならず、その整合をどのような形でとるのかが問題である。地域振興部では、制度を生かし切れていない部分や、市町村の施策を進めていく上での問題点、また、県に対するニーズや要望を捉えきれていなかったのではないかと反省をしている。

例えば、今後、リニアインパクトを生かした地域づくりが課題となってくる。県が進める40分交通圏域内の市町村では、どのような地域づくりをしていくのかという課題が出てくる。県は、そのようなことに絡んでいかなければならないし、担うべき部分は大きい。しかし、現在は部局別になっているので、関係部局を連携させることが、地域振興部の使命にあると思う。

- 49:【小林 功委員】

どこに住んでいても愛知県民である。市町村がやらなければ、県がやらないといけない。市役所や役場と愛知県庁の話ではない。愛知県として、市町村がやらないからという話でなく、積極的に何とかしなければいけない。

リニアインパクトについて、40分で東京に行けるということは、名古屋に何かがないとみんな東京に行ってしまう。その何かを創るのが地域振興部の仕事だと思う。東京、関東圏の人が是非行ってみたいというものを、これからの10年間で考えていかないと、開業と同時に東京に吸い取られてしまう。地域振興部は大所高所から遠慮せず発言すればよい。みんなが一歩引いていたら、連携はできない。将来像を描き、他部局にも声をかけるくらいの気概をもって、遠慮をせずにやってほしい。

- 50:【小久保三夫委員】

鳥羽伊良湖航路について、具体的にどのような経緯があり、存続に至ったのか。

- 51:【交通対策課主幹(地域公共交通)】

鳥羽伊良湖航路は国道42号をつなぐ海の道としての機能を有していること、愛知県と三重県にとって交流・連携などの基盤として重要な役割を果たす航路であること、加えて、28万人を超える地元の署名活動、また、親会社である近鉄、名鉄が株式を当時の経営陣及び2県2市に売却するといった経営からの撤退や貸付債権の放棄、運行会社である伊勢湾フェリーの人件費削減等を含めた経営改善があったことから、2県2市による支援が妥当と判断した。

- 52:【小久保三夫委員】

株式の保有状況はどうなっているのか。

- 53:【交通対策課主幹(地域公共交通)】

全86万4,000株のうち愛知県は6万500株、構成比率7パーセントの譲渡を受けている。三重県は6万500株、7パーセント、田原市と鳥羽市はそれぞれ2万5,900株、3パーセントの譲渡を受けている。

それ以外の80パーセントは、伊勢湾フェリー株式会社の当時の社長が51万8,400株、60パーセント、同じく常務が4万3,200株、5パーセントであり、残りは、鳥羽市の株式会社御木本真珠島、同じく鳥羽市の盛徳海運建設株式会社、伊良湖ビューホテルの運営会社である日本ビューホテル株式会社がそれぞれ4万3,200株、5パーセントとなっている。

- 54:【小久保三夫委員】

師崎伊良湖航路は離島振興にも関係する。地域振興部が離島振興計画を策定していなかったか。

- 55:【地域政策課長】

離島振興計画は地域政策課で所管しており、平成25年4月に改定した。

- 56:【小久保三夫委員】

離島振興計画には、交通の重要性も取り上げられている。鳥羽伊良湖航路の実績を踏まえて、知恵を出せば存続できると思うが、いかがか。

- 57:【地域政策課長】

日間賀島、篠島への離島航路は、師崎伊良湖航路を運営する名鉄海上観光船が運営しているが、会社から支援を求められていない。ただし、学生等の個人への運賃補助は別途行っている。佐久島は、西尾市が渡船を運営しているが、平成22年度以降は黒字であり、離島航路については、順調に経営が成り立っている。

- 58:【小久保三夫委員】

半島の振興において、半島と半島をつなぐ師崎伊良湖航路は重要だと思う。航路廃止による影響について、県、田原市、南知多町、名鉄で協議の場を作るべきだと思うが、いかがか。

- 59:【交通対策課長】

既に協議に着手しており、2度打合せを行っている。まずは、地域住民の生活への影響、地域産業への影響、地域の観光振興への影響等の具体的な影響をしっかりと分析していく。また、今後の利用客の見通しについて、県が利用促進を図ることで、利用者が伸びるのかしっかりと見極めていかなければならない。さらに、財政支援による存続の必要性について、地域住民は公金を投入してでも、航路を保持すべきと考えるのかどうか。また、観光航路であれば、税金の投入というわけにはいかない。受益者となる観光事業者にもある程度の負担をしてもらう必要があり、地元経済界は、負担をしてでも師崎伊良湖航路を守るべきと考えているのか。そのようなことについても分析を進めているところである。

- 60:【小久保三夫委員】

鳥羽伊良湖航路の支援の内容はどのようなものか。

- 61:【交通対策課主幹(地域公共交通)】

総額4億220万円であり、支援の内容は3点ある。1点目は、無利子貸付けであり、2県2市で2億3,000万円である。2点目は、港湾使用料、固定資産税等の免除等であり、2県2市で5,000万円である。3点目は、利用促進事業であり、1億2,220万円である。

- 62:【小久保三夫委員】

師崎伊良湖航路の廃止については、急だったから、運動が盛り上がらなかったが、これから要望が出てくると思う。鳥羽伊良湖航路の支援策も踏まえて、今後、師崎伊良湖航路も尽力を約束していただきたい。

- 63:【交通対策課長】

師崎伊良湖航路は、経常損失だけでなく、船の更新時期が迫っていることもあり、現実的な支援策があるのか詳細に検討していかなければならない。利用者が増え、黒字転換することが見込めるのか否か、自治体の利用促進事業でどこまでやれるのかが焦点だと考えているが、存続の可能性を諦めないで、議論を進めたい。しかし、期待に沿うような結果になるかどうかは現時点では約束できない。

- 64:【小久保三夫委員】

知多半島、渥美半島だけでなく、県全体として、観光に重点を置く時代に入っている。積極的に協議の場で取り組んでもらうよう要望する。

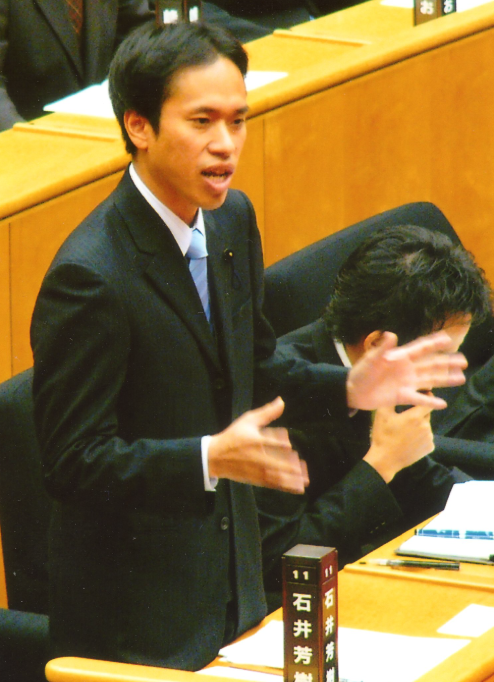

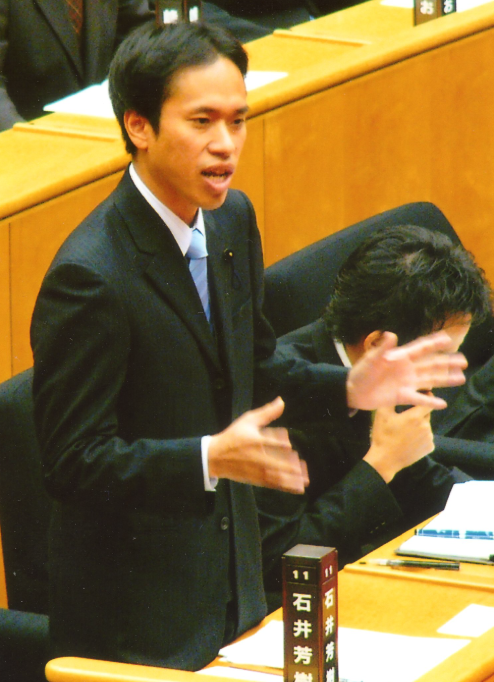

- 65:【石井芳樹委員】

リニモについて数点伺う。平成25年度の乗降者数は、定期、定期外を含めてどのような推移になっているのか。

- 66:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

平成25年4月から平成26年1月までの実績では、1日当たりの利用者は、2万408人、前年同期比388人、1.9パーセントの増加である。券種別では、通勤定期は、2,288人、前年同期比33人、1.5パーセントの増加、通学定期は、1万95人、前年同期比39人、0.4パーセントの増加、定期券全体では、1万2,383人、前年同期比72人、0.6パーセントの増加である。定期外は、1,026人、前年同期比317人、4.1パーセントの増加である。なお、平成25年度通期では、1日当たり、約1万9,300人、前年度比1.2パーセントの増加であり、事業計画どおりの実績になると見込んでいる。

- 67:【石井芳樹委員】

万博終了後、利用者は増えているが、人口も常に右肩上がりに推移していくわけではない。学生もまた同様であり、愛知学院大学は、来年度から3年間で、800人ずつ学生が減っていく。影響があるか分からないが、南山大学の瀬戸キャンパスも名古屋へ学部を移転させる。こうした名古屋回帰の動きの中で、通学定期が約5割を占めるリニモにとって、平成41年の1日当たり2万6,100人の計画まで利用者が増えていくのか疑問が残る。大学の移転について、どの程度の影響を見込んでいるのか。

- 68:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

愛知学院大学の名城キャンパスへの一部学部移転については、平成26年度から800人ずつ、3年で2,400人が減少する。これを現在の長久手古戦場駅のスクールバスの利用率から推計すると、1年につき1日当たり58人、3年で1日当たり174人の利用者の減少が見込まれる。一方、南山大学は、地下鉄本郷駅からリニモの愛・地球博公園駅を経由し、瀬戸キャンパスまで無料のスクールバスを運行しているが、愛・地球博公園駅を利用する学生はほとんどいないのが実態であり、リニモの利用者数には、ほとんど影響がないと考えている。大学の都心回帰について、ヒアリングを行った限りでは、愛知工業大学や名古屋商業大学などは、広大なキャンパスを有しており、当面は都心回帰を考えていないと聞いている。

- 69:【石井芳樹委員】

8,900万円の横領事件の裁判について、二審の判決が出たと聞いているが、その結果を伺う。

- 70:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

本年2月に控訴審の判決の言渡しがあり、昨年5月の一審判決同様、愛知高速交通と名鉄双方の過失を認め、その割合は同程度とし、名鉄に約3,180万円の支払を命じるものであった。

- 71:【石井芳樹委員】

8,900万円のうち約2,000万円は回収できたと聞いているが、その後回収できていないということでいいのか。また、上訴するのか。

- 72:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

発覚時点では、8,900万円が横領されているとされ、その後、一部返済されていることが分かり、また、刑事事件の裁判の前後に、本人から2,200万円が返済されるなどして、現在は6,300万円となっている。

控訴審判決を受けて、会社は、上訴しても受理される可能性が低いこと、名鉄との関係の早期正常化を図る必要があることから、上訴しない方針を決めたが、2月末に名鉄側が最高裁に上告受理申立てをしたため、会社では改めて弁護士と対応を協議しているところである。

- 73:【石井芳樹委員】

名鉄は何が不服で上訴するのか。一昨年の一般質問で8,900万円の横領は会計帳簿上、今後回収見込みのある未収金に入っており、必ず回収するとの答弁があった。判決では、3,180万円が戻ってこないこととなるが、どう思うか。また、来年度、会計帳簿上はどのようになるのか。

- 74:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

名鉄側が上訴する理由は、判決の中で、名鉄から愛知高速交通に副社長として役員を出していたことで、会社の内部統制システム構築義務について、名鉄にも一定の責任があると問われた点、また、5割という過失の比率認定の理由がはっきりしていない点であると聞いている。

未収金への計上については、公認会計士とも相談した上で、妥当な会計処理として対応していたと考えている。今後の会計処理については、最高裁も控えており、現段階では検討は進んでいない。

- 75:【石井芳樹委員】

営業収益12億円の会社で、1億円近いお金を横領されたこと自体が、大きな問題である。しっかりと回収できるよう頑張ってほしい。

次に、職員数の推移について、また、プロパー職員の比率、常勤役員が何名で、どのような役職についているのか伺う。

- 76:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

第一次経営安定化策以前の平成19年度と直近の平成24年度を比較すると、社員定数は、93人から79人、プロパー社員の平均給与は、本人の支給額に社会保険料等の会社負担分を加えた人件費ベースでは、439万円から464万円となっている。プロパー化率は、32.9パーセントから78.7パーセントと大きく増加している。常勤役員は4人体制から平成20年度以降は3人体制となっており、報酬総額約3,500万円から約2,200万円となり、約1,300万円の減少となっている。

- 77:【石井芳樹委員】

二・三年前に富山の鉄道会社で、リニモの経営体制について質問した。運転手がいない場合で70人から80人の社員は多いという話であった。今後、社員定数にどのように対応していくのか。

1人当たり約800万円の役員報酬は、赤字会社として、妥当なのか。

- 78:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

社員数について、リニモは自動運転であるが、藤が丘駅からはなみずき通駅間の地下区間は、運輸局の指導もあり、必ず乗務員が添乗しなければいけない。添乗しなくてもいいということであれば、職員の削減もできるため、以前から協議をしているが、この点は、まだ認められていない。こういった事情もあり、今の79人という数字は必ずしも多すぎるものではないと考えている。

第一次経営安定化策では、平成25年度までに79人から77人に削減する目標で進めており、達成の見込みである。昨年度、経営改善計画を策定し、平成30年度までの5年間で、77人から75人まで削減する目標を立てている。恐らくこの辺りが限界だと思っている。

役員報酬については、専務、取締役、監査役の3人で2,200万円であり、平均すると800万円弱であるが、社会保険料等も入れた人件費ベースであるため、必ずしも高い水準ではないと考える。

- 79:【石井芳樹委員】

リニモの社長は大村知事、副社長は長久手市長、3番目に専務となるが、専務は県職員のOBである。あおなみ線では、ADR(裁判外紛争解決手続)で事業再生した時に、JRの職員を社長に充てており、経営改善に真剣に取り組んでいる姿が見える。しかし、リニモは赤字であっても、鉄道の専門でない人が専務になっていることは、大きな問題である。民間の経営手腕を利用して、地域振興も含めて、総合的に絵を描ける人に役職に就いてもらい、そういった人材にお金を払うのであれば、何ら惜しいお金ではないと思う。今後、役員人事も含めて、どのように考えているのか。

- 80:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

日々の運行については、取締役が名鉄からの出向者であり、専門家がしっかりと支えている。

これまでは、自治体を中心とした出資者、債権者の経営支援を受けていることから、最大の株主である愛知県の職員OBが専務に就任してきた。しかしながら、今後は、第二次経営安定化策実施後の会社の経営を考えると、開業に向けた路線の整備や経営を軌道に乗せるために、関係自治体等の強力な主導が必要であった創業期の体制から、二次にわたる経営安定化策を受けて、経営基盤が確立した安定期の経営体制への移行、つまり安定的な経営を持続しつつ、将来への備えにも着実に対応していくため、会社経営に精通した人物を経営トップに迎えることなどについても真剣に検討していく必要があると考えており、主要株主による経営支援会議の場なども活用し、検討を進めていきたい。

- 81:【石井芳樹委員】

取締役は名鉄から迎えているが、序列では専務が上であるので、しっかりとしたトップダウンでやっていかなくてはいけないと思う。あおなみ線では、当時、名古屋市からの出向職員であったが、需要予測を2度誤り、ADRになったという事例もある。社長は知事でよいと思うが、専務には、しっかりとした人を据えることで、沿線地域の同意が得られることになると思う。県の本気度が試されている。

経営改善検討会議、経営安定支援会議とは、どのような内容なのか。

- 82:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

経営改善検討会議は、愛知高速交通が、役員派遣団体である県や沿線市、民間企業の実務者クラスを構成員として、平成24年度に設置したものであり、平成24年度中に4回開催し、需要予測、収支見通し、経営改善のための取組など経営安定化に向けた種々の検討を行い、その結果を経営改善計画として取りまとめている。

経営支援会議は、経営支援策を取りまとめるため、愛知高速交通の最大株主である県が中心となり、沿線市の副市長及び主要株主である民間企業の部長クラスを構成員として、今年度に設置したものであり、これまでに幹事会を3回、本会議を2回開催し、経営改善計画の精査、支援額・支援方法など具体的な支援策の検討などを行い、第二次経営安定化策の方向性を示したところである。

なお、経営支援会議については、来年度も継続して開催し、引き続き、経営改善計画の精査や民間支援額の確定に伴う自治体の金融支援額の予算化などを協議・調整していく予定である。

- 83:【石井芳樹委員】

ICカード化について伺う。導入費は、第二次経営安定化策の163億円の中に入っているとのことだったが、純粋に163億円の中だけに入っているのか。国も含めた他の資金も入っているのか。

- 84:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

163億円は借入金の残高であるが、今回163億円の支援は、借金を返すだけでなく、この資金の中でICカードを導入することを前提に支援を行いたいと会社側に伝えている。整備に係る費用については、会社のこれまでの内部留保や国の補助金などと、今回の支援を合わせて対応したいと考えている。

- 85:【石井芳樹委員】

国の補助金がもらえなかった場合はどうするのか。

- 86:【交通対策課長】

国庫補助の制度を活用できるよう獲得に全力を挙げていくが、獲得できなかった場合は、別の資金を何らかの形で見いださなければならないと考えており、検討をしているところである。

- 87:【石井芳樹委員】

他の株主に影響がないようにしてもらいたい。

支援の内訳について、81億円がDES、82億円が現金であるが、愛知県と沿線市の無利子の借入金をDES化し、日本政策投資銀行と協調融資で行われている借入金に対して現金出資をするということでいいか。

- 88:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

そのとおりである。

- 89:【石井芳樹委員】

開業時の県の出資比率30.87パーセントをもって23億5,000万円を払うのであるなら、民間の出資額をゼロとした場合、足し合わせると100パーセントにならないがどうか。

- 90:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

23億5,000万円の算出には、開業時の出資比率の30.87パーセントを適用したが、一次支援を経た現行の出資比率は、49パーセント近くあり、自治体だけで80パーセント強を占める。民間は18パーセントほどである。

- 91:【石井芳樹委員】

県は47.61パーセントを適用して出資をしないと82億円にならないのではないか。

- 92:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

平成25年度では、県の出資比率は48パーセント強になるが、今回、県が最大限負担する額は、現金出資で49億円となる。まずは23億5,000万円を平成26年度に出資をし、残りの額は平成27年度に他の沿線市とともに負担をするスキームである。

- 93:【石井芳樹委員】

愛知県は平成26年度と平成27年度の2段階で出資できるが、沿線市は一括で払わなければならないということになるのか。

- 94:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

平成26年度に一括ということで議論を進めてきたが、今回は一次支援とは違い、民間にもできる限り支援を募るということで、要請を現在行っており、支援額が固まるのは平成26年度になる。民間分を差し引いた自治体側の支援額が固まるのは、平成26年度中になることから、予算としては平成27年度となっている。ただ、県としては、民間の支援を促す意味もあり、平成26年度から一部先行して出資をするとしたものである。

- 95:【石井芳樹委員】

来年度、支援がないと債務超過になり、次年度には資金不足に陥るということで、県が先行して支援を行うのはいいとしても、沿線市がそれで納得するのか。

長久手市は、県や名古屋市のように体力のある自治体ではなかったので、開業当時の出資金に対して、出資債や転貸債などの起債をし、投資を行っている。長久手市は平成46年までに約18億円を返し続けなければならないが、さらに、平成27年度にも負担がある。出資割合は現在では14.94パーセントとなっており、民間支援が得られなければ、出資比率は更に上がると思うが、各自治体の理解が得られるのか。

- 96:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

平成24年度に経営改善検討会議を会社が立ち上げ、県、沿線市、民間企業も入って今後の収支見通し等について検討してきた。今年度は経営支援会議で手順を踏んで説明をし、協議をしてきた。結果的に平成27年度に支援をお願いすることとなったが、この間の経緯は理解されているし、平成27年度に一括支援することについても基本的には理解してもらっていると考えている。

- 97:【石井芳樹委員】

民間は、リニモへの出資を損失として計上しており、新たな出資金を得るためには、新しい事業として出資をしなければならないと聞いている。県や沿線市は、それでも出資比率に応じて出資してくれるのではないかという甘い予想の中で進んでいると思うが、本当に民間から支援が得られるのか。また、もし平成26年度に民間企業からの支援がない場合の愛知県、長久手市、名古屋市の負担比率を教えてもらいたい。

- 98:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

リニモの株式について、一部、持ち続けているところもあると聞くが、将来の配当は見込めないとして、消却処理しているところが多いと聞いている。

民間支援がゼロの場合の出資比率は、県53.68パーセント、長久手市16.86パーセント、名古屋市16.04パーセントである。

- 99:【石井芳樹委員】

200社を超える企業に出資を要請しているとのことだが、寄附若しくは新規事業に対して出資してもらう形になると思う。寄附金程度であれば、民間の出資比率を18パーセントから上げるのは非常に難しい。恐らく平成27年度の支援策では、更に民間比率が下がり、愛知県の負担比率が上がる可能性があると思うが、どのように考えているか。

- 100:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

株主企業に対しては基本的に出資をお願いしている。その他、経済団体から紹介された企業については、広告費の枠で支援してもらえるよう、電照広告や車内吊りポスター、あるいは車両オーナー制度という、車両の点検のために必要な費用の一部を負担してもらい、車内への企業名の掲示や提供社名の車内放送などを行う制度を今回新たに設け、より幅広い支援の形を調えて、お願いしている。大きな額にはならないかもしれないが、件数的にはある程度の回答ももらっており、まとまった金額になるのではないかと考えている。

- 101:【石井芳樹委員】

民間出資の比率がこれ以上下がらないように努力願いたい。

有利子分の融資について、来年度、金利の見直しが行われるはずである。日本政策投資銀行からは70億円が1.95パーセント、16億円が1.75パーセント、4億円が1.91パーセントで借入れをしているが、来年度の見直しに当たり、金利がどうなっていくのか。日本政策投資銀行もリニモに出資している会社であるので、見直しもしっかり行ってもらいたいと思うが、どのように考えているのか。

- 102:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

現時点では、銀行側から具体的な数字の提示はない。金利の水準については、経済動向に大きな影響を受けるので、そうした状況も踏まえながら、また、市場金利も見ながら、銀行と見直しの協議を進めていくことになる。日本政策投資銀行も株主であるので、他の株主企業同様、支援のお願いをしている。

- 103:【石井芳樹委員】

金利だけでも約1億6,000万円になり、相当大きな金額になるため、少しでも下げてもらうように、しっかりと交渉をするようお願いする。

長久手市の区画整理区域にイケアとイオンが出店予定となっている。こうした商業施設も含めてリニモの乗降客数を想定していると思うが、両施設それぞれで乗客がどれだけ増えるのか、積算数字が分かれば教えてほしい。

- 104:【交通対策課主幹(鉄道対策)】

イオンの出店による増加は、買物客と通勤利用者合わせて1日当たり約2,000人である。これは平成27年度からと見込んでいる。イケアの出店による増加は、買物客と通勤利用者合わせて1日約1,200人である。これは平成28年度からと見込んでいる。

- 105:【石井芳樹委員】

愛知県では、車を使って買物をする割合が高い。もう一度、厳しく見積もった上で安定化策の数値を算出してもらうよう要望する。

長久手市はDES(債務の株式化)で15億円、現金出資で15億円の計30億円を出資するが、一般会計総額が150億円の市にとって、30億円の出資は非常に厳しい。

また、今後、長久手市は、公園西駅にイケアを呼ぶために20ヘクタールの区画整理を行うが、リニモを潰さないために行っていることを県は理解しなければいけない。とび市街地で市街化整備を行うことは、学校、保育園、水道などの整備にも費用が掛かる。それにもかかわらず、リニモを潰してはいけないと、命懸けで行っている。

自分も当時、町会議員として、県から絶対に黒字になるとの説明を受けて議決をした。それによって、現在、長久手市はきゅうきゅうとしながら行政運営をしている。長久手市が、本来であれば、ままならない大きさであっても、区画整理を行う英断を下し施設誘致に取り組む中で、県は今あるものに対して、出資をするだけで本当にそれでいいのか。県もお金だけではなく、集客のできる施設を沿線上に誘致してもらいたいと思うが、いかがか。

- 106:【地域政策課主幹(地域振興)】

リニモの利用者が増加するために必要な、駅から1キロメートル圏内の大規模な開発用地として、陶磁美術館東側の県有林について可能性を探ったこともあるが、急しゅんな地形であり、大規模な造成工事を必要とすることから、その活用はやはり困難として断念した。

いずれにしても、リニモ沿線については、新たに活用できる県有地はないため、県がそうした集客施設を誘致するのは難しいと考える。

- 107:【石井芳樹委員】

県有地はある。例えば、農業総合試験場の20ヘクタールの土地がある。確かに、現在使用されているし、土が大事であるという話も聞いている。しかし、万博で民間の田畑を臨時駐車場として造成した際に、県は、地権者に対する説明として、土を一旦他の土地へ持って行って、万博後にまた戻せば、作物は育つと説明している。その論理からすれば、農業総合試験場の土地も、どこかへ持って行って、その土のままで利用できるはずである。かつては山の中であったが、現在はリニモ沿線として都市化を進めていく土地であるので、リニモの経営安定化策を沿線市に示すときには、この土地の利活用も考慮に入れて提示することをお願いする。

- 108:【かしわぐま光代委員】

空港について伺う。中部国際空港においては、いよいよ来週、エアアジアXがクアラルンプール便を、また、3月末にはセブパシフィック航空がマニラ便を開設する。国内線では、スカイマークが茨城便を開設するとのことで、明るいニュースがある。

一方、県営名古屋空港では、FDAは今年度2月末までに約55万人が利用し、3月末には七つ目の路線の山形便が開設されるなど、こちらにもなかなか明るいニュースがある。

また、アジアNO.1航空宇宙産業クラスター形成特区も頑張ってやっているようで、MRJの開発・生産も進められており、こちらも少し光が見えてきたかと思う。

時代の流れの中で、良い時も悪い時もあり、日本航空が撤退した時は、大変なことになったと思ったものであるが、今後、両空港が、刺激しあい補完しあって発展し、県民生活に寄与してほしいと心から願う。

昨年8月に、本委員会で県営名古屋空港の調査を行った。その際、坂井空港長から丁寧な説明を受けたことを記憶しているが、空港長は今年度限りで退職すると聞いている。これまでの経験を今後に生かすためにも、意見、課題なども含めて一言述べてほしい。

- 109:【空港長】

名古屋空港の担当となり、今年2月に、あいち戦国姫隊を伴い、経済界の方々と共に、高知県へPRキャラバン隊として出向き、高知便のPRを行った。また、尾崎高知県知事に面談した際は、知事は、本県との交流拡大の重要性を示し、一緒になって利用促進に努めていくことを確認した。高知路線は、中部国際空港から就航していない路線であり、FDAにより開設されたことで、この地域の航空ネットワークの充実が図られた。今回のPR活動を通じて、こうした路線展開の重要性を改めて感じたところである。

また、県営名古屋空港は、平成17年2月から、我が国初のコミューター航空やビジネス機など、本格的な小型機の拠点である都市型総合空港として運営をしてきたが、新年度には航空機の生産整備拠点を空港隣接地に誘致するため、事業者に用地を提供することとなっており、県営名古屋空港に航空機産業の拠点という新しい役割が加わることとなる。

今後、こうした取組をしっかりと進めることが重要であり、中部国際空港と相互に連携・補完を図ることが、名古屋空港に課せられた使命であると考えている。この地域の更なる発展のために、今後とも両空港の応援を心からお願いする。