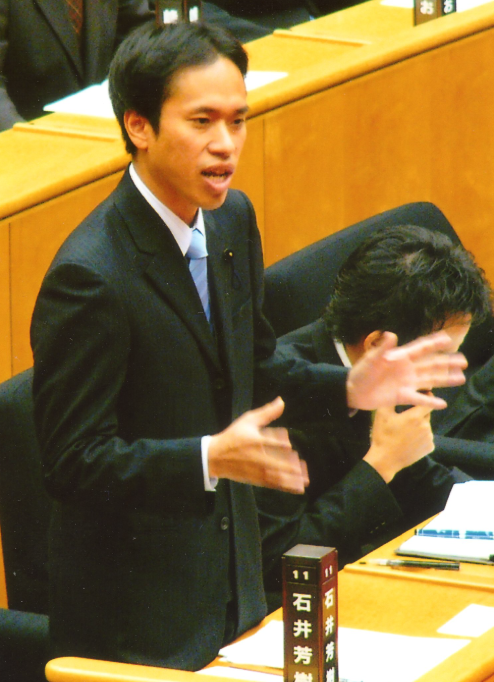

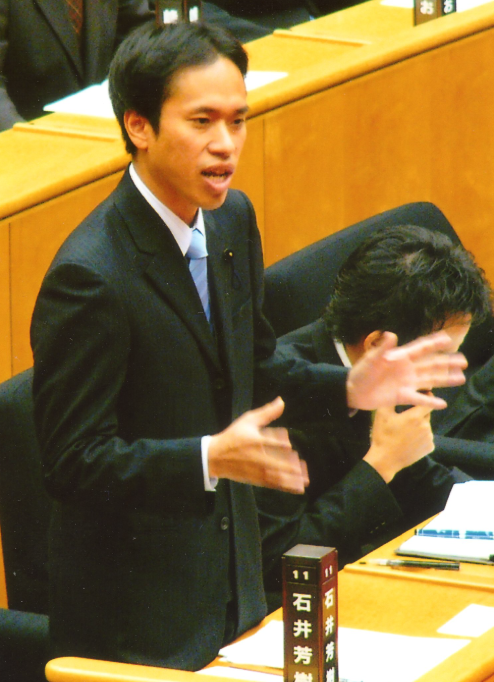

県政報告

平成24年地域振興環境委員会

2012年3月14日

(主な質疑)

- 1:(主な質疑)

《議案関係》

【飛田常年委員】

計画調査費のうち名鉄西尾・蒲郡線維持対策費特別補助金について伺う。

蒲郡市では、西尾市の文化に触れる場を創造するために、市民まるごと赤い電車(名鉄西尾・蒲郡線)応援団が中心となって、蒲郡みかんを参加賞として西尾市の鳥羽の火祭りの見学企画を実施した。また、蒲郡市と西尾市の名鉄沿線にある中学校によるバレーボール部やバスケットボール部の合同練習会が蒲郡市立形原中学校において開催され、沿線をとりまく広域的な利用促進が加速している。

西尾市では、愛知こどもの国において開催された「新西尾美緑アップ活動~いのちをつなぐ記念植樹~」に1,500名の親子連れが名鉄を利用して参加し、桜の苗木を植樹して路線の存続を訴えたと聞いている。

更に、市民まるごと赤い電車(名鉄西尾・蒲郡線)応援団が「名鉄西尾・蒲郡線沿線おすすめマップ」を作成し、お互いの市民目線で沿線の地域住民が誇る地域資源を最大限PRし、訪れたくなるおすすめスポットを強調してPRしようと力を注いでいる。

このように、蒲郡市と西尾市における地域の足を守る行動は、目に見えて増えてきている。そうした中で、平成24年度の名鉄西尾・蒲郡線維持対策費特別補助金として、蒲郡市と西尾市に対して合わせて8,300万円の予算を計上しているが、内容を見ると、補助率は3分の1以内で年間輸送人員の目標達成度合いに応じて調整するとなっている。まず、この内容について教えてほしい。

- 2:【交通対策課主幹(鉄道第一)】

名鉄西尾・蒲郡線に関しては、西尾市・蒲郡市が中心となって構成している名鉄西尾・蒲郡線対策協議会において名鉄西尾・蒲郡線活性化計画が策定され、この計画の中で、23年度の年間輸送人員を313万7,000人とする目標が掲げられている。

県としては、地域をあげて路線の利用促進、沿線の活性化にしっかりと取り組んでもらう必要があると考えており、毎年、利用者の動向や地域の利用促進に向けた取組の成果について検証を行いながら、支援のあり方を検討していくこととしている。

本年度、県は2市に対して補助率3分の1、総額8,300万円の補助を行ったが、24年度の県補助金の執行にあたっては、活性化計画に位置付けられた目標の達成度合いに応じて補助率を設定することとしており、具体的には、23年度の目標年間輸送人員数である313万7,000人を達成すれば補助率3分の1とし、達成できなければ3分の1の補助は厳しいと考えている。

- 3:【飛田常年委員】

目標の達成度合いに応じて補助率を設定するということであるが、先ほど言ったとおり、蒲郡市民と西尾市民も応援団を中心にして地域総ぐるみで路線の必要性を訴え、利用促進に取り組んでいる。また、蒲郡市と西尾市は、三河南部での生活に必要不可欠な名鉄西尾・蒲郡線を道路と同じ社会基盤と捉え、3年間の債務負担を組んで地域の足を守る覚悟で臨んでいる。

24年度の補助率決定に際しては、ぜひとも、そうした地域の努力と熱意をくみ取り、また、昨年3月に発生した東日本大震災といった特殊事情も考慮して、配慮をお願いしたい。

続いて、利用促進活動について伺う。蒲郡市や西尾市は応援団を中心に様々な活動を行い利用促進に取り組んでいるが、県として、今どのような利用促進に取り組んでいるのか伺う。

- 4:【交通対策課主幹(鉄道第一)】

県の利用促進の取組について、沿線の2市や地域住民、地元経済界、学校等が一体となって、地域を挙げて路線の利用促進、沿線の活性化を図るため、昨年6月に名鉄西尾・蒲郡線活性化協議会を立ち上げた。この協議会に県も参加しており、地域が行う様々な活動に参加・協力することにより利用促進を図っている。

最近では、2月19日に愛知こどもの国で行われた桜の植樹イベントに大村知事が出席し、名鉄西尾・蒲郡線の利用促進を訴えたところである。

また、2市が沿線企業に路線の通勤利用への働きかけを行った際には、県職員も同行してお願いをした。地元が中心となって行っている利用促進イベントの際には、県職員も協力を行うとともに、啓発に必要なグッズを提供するなど、できる限りのサポートをしている。

更に、県独自の支援として、本県が旗振り役となって取り組んでいる、クルマと公共交通などをかしこく使い分けるライフスタイルであるエコモビリティライフの推進のために、エコモビを実践するモデル事業を住民団体に対し委託しているが、本年度は、西尾市内の「わがまち再発見隊」が行った合併記念ウォーキングを選定し、40万円の助成を行った。

- 5:【飛田常年委員】

県は活性化協議会のメンバーの一員でもあるので、ぜひ、蒲郡市・西尾市のやっているもの以外の企画も考えていただき、引き続きサポートをお願いしたい。

次に、今後の路線のあり方について伺う。蒲郡市・西尾市が名鉄に対して鉄道保有に関わる費用の一部を負担することにより、平成24年度までは運行が継続されることになっているが、平成25年度以降について現在の県の考え方を伺う。

- 6:【交通対策課主幹(鉄道第一)】

平成25年度以降の対応策について、沿線市と県、名鉄、中部運輸局で構成している名鉄西尾・蒲郡線対策協議会において、沿線市が中心となって検討していくこととなるが、県としては、沿線市の意向を踏まえつつよりよい方向性が見いだせるよう協力していきたいと考えている。

- 7:【飛田常年委員】

昨年11月に、西尾高校で「にしがま線応援団」の総決起大会が開催され、私も蒲郡の市民応援団の一員として参加した。その基調講演の中で、JR東海の須田寛相談役が、「各地で地方鉄道が廃線に追い込まれる中、地域と行政と名鉄が総ぐるみで守ろうとしている例である。全国モデルとして存続を願う。」と感想を述べていた。車産業の中心でもある愛知県が、鉄道存続の意義を高く評価し、積極的に支援していくことは、全国的にも大きな意義があるのではないかと思う。

最後に要望になるが、私は、この路線は地域にとって欠くことのできない重要な社会基盤であると考えている。地元では懸命に利用促進を行っており、そうした努力を理解していただき、また、愛知県としてもこの路線の重要性を十分認識していただいて、引き続いての格別の支援をお願いする。

- 8:【安藤としき委員】

計画調査費のうち「身近でやさしい民主主義」推進費について伺う。

昨年の6月補正で新規事業として計上された際に、なぜ今新たな住民組織の立ち上げが必要なのか、また、どこまでの範囲を想定しているのかという質問を行った。知事のマニフェストに身近で優しい民主主義の実現が掲げられていることから、速やかな実施に向けた事業検討を行い、予算計上し、また、新たな地域づくり、住民組織の立ち上げについて、それぞれの事情に合わせて考えていきたいという答弁があった。平成24年度は400万円でモデル事業と推進事業を行うとのことだが、まず、平成23年度の事業実績と成果を教えてほしい。

- 9:【地域政策課主幹(地域振興)】

この事業は、啓発事業と補助事業の二つからなっており、啓発事業としては、市町村職員や地域住民に対して、住民組織が自立的に地域課題を解決することの意義や先進事例を紹介するため、「地域の絆を考えるフォーラム」を豊橋市と名古屋市で開催した。

12月に開催した豊橋会場には法政大学の名和田是彦教授を、1月に開催した名古屋会場には公益財団法人さわやか福祉財団の堀田力理事長を招き、基調講演をお願いした。

また、いずれの会場でも、横浜で地域づくり活動に積極的に携わっている方から実践的な事例の報告をしてもらい、最後に会場を巻き込んで意見交換を行った。

一方、補助事業については、新しい地域づくりに取り組む住民組織の設立・運営に要する市町村の経費、例えば、住民説明会に要する費用や、会議の運営に要する費用などに対して、その2分の1を100万円を上限に補助するもので、津島市、碧南市、犬山市、大口町の4市町に対する補助を採択した。

- 10:【安藤としき委員】

フォーラムには何人参加したのか。また、その意見交換の内容はどのようなものか。

補助制度については、新しい組織を立ち上げると既存の町内会などの組織が壊れる懸念があるということを、6月に質問した。今回の3市1町においてはそのようなことはなかったのか、また、どのような組織が立ち上がったのか伺う。

- 11:【地域政策課主幹(地域振興)】

フォーラムについては、豊橋会場は77人、名古屋会場は110人が参加した。意見交換は、直接参加者が発言するのではなく、参加者が書いた悩み事をボードに貼り出し、それについて講師が答えるという方法で行い、例えば、活動の仲間を増やすにはどうしたらよいか等の疑問に対して講師が回答した。

また、補助内容は、津島市については、八つある小学校区のうち唯一未設置であったところにコミュニティ推進協議会を設立するための経費に対して、碧南市については、地域のつながりを作るモデル事業を行う地区を一つ公募、選定し、事業を運営するための経費に対して、犬山市については、10ある小学校区のうち四つ目のコミュニティ推進協議会を設立するための経費に対して、大口町については、町内を三つの区域に分けて新しい地域自治組織を設立するための経費に対して補助交付の決定を行った。

いずれの市町でも、既存の組織を壊すのではなく巻き込んだ形で、新しい組織の立ち上げに取り組んだと認識している。

- 12:【安藤としき委員】

補助率2分の1、100万円を上限とした補助の対象範囲は、組織の立ち上げまでなのか、その後に行う事業も含むのか。

- 13:【地域政策課主幹(地域振興)】

この事業は組織の設立にかかる経費を対象に補助するものであり、その後に実施する事業は補助対象外である。

- 14:【安藤としき委員】

24年度予算に計上している補助事業300万円については、23年度に採択した3市1町以外を選定して、新しい住民組織の立ち上げに対して補助するのか。

- 15:【地域政策課主幹(地域振興)】

23年度は市町村に対する事業説明会を行い、4市町から申請があったが、今年度の申請には間に合わなかったが来年度は申請したいという市町もあった。この制度は地域づくりを広げることが目的であるので、24年度に新しい団体から申請があれば優先したいと考えているが、継続を希望する団体を排除するものではない。

- 16:【安藤としき委員】

24年度の補助採択は、今年度の4団体以外を想定しているということか。

- 17:【地域政策課主幹(地域振興)】

今年度補助対象の団体の中には、まだ新しい住民組織が立ち上がるところまでいっていないところもある。その団体が、来年度も立ち上げのための活動を継続するのであれば、補助対象となる。

- 18:【安藤としき委員】

この補助の上限額100万円というのは、一団体の上限ではなく、単年度の上限であると理解してよいか。

- 19:【地域政策課主幹(地域振興)】

単年度の上限が100万円である。

- 20:【安藤としき委員】

大口町については今年度91万円が補助採択されている。三つの区域に分けて準備委員会を立ち上げ、新たな地域自治組織を作るとのことだが、24年度も引き続いて設立準備を続けるのであれば、24年度も更に補助率2分の1、100万円を上限として補助採択される可能性があるということか。

- 21:【地域政策課主幹(地域振興)】

そのとおりである。

- 22:【安藤としき委員】

6月に、なぜ新しい住民組織を作る必要があるのか伺った。その時は、小さな組織より大きな組織の方がマンパワー等を使いやすいということも含めて、身近でやさしい民主主義の推進になるからだという答えであった。では、この事業は何年間継続する予定か。

- 23:【地域政策課主幹(地域振興)】

地域づくりに関しては、市町村が主体的に取り組むことが最も効率的かつ有効であることから、この補助制度も恒久的なものとはせず、パイロット的モデル事業として立案しており、今のところ24年度までを予定している。

- 24:【安藤としき委員】

市町村にとっては、新しい住民組織を立ち上げて維持・継続していくことは非常に難しい。県が新たに大きなエリアでの住民組織を育て上げていきたいのであれば、事業を短い期間で終えることは、その組織の継続性から考えて疑問である。6月に、この事業は二・三年実施すると言っていたが、県はその組織が立ち上がって運営がうまくいくまできちんと支援すべきである。24年度で事業を打ち切って、知事のマニフェストにもある身近でやさしい民主主義を推進し広げることができるのか。

- 25:【地域政策課長】

従来、地域の課題については町内会・老人会・子ども会などの既存の組織が取り組んできたが、社会が複雑化し、今までのやり方では解決できない新しい地域課題が生じており、新しい課題の解決のために、既存組織を新しく結合させたり有効に組み替えるという動きが見られる。

この事業は、そういった動きを先駆け的に支援していくものであり、当初より2年から3年という期間を想定した事業である。また、基本的には地域の事情や町内会の様子などをよく知る市町村が主体となって行うべき事業であると考えている。

- 26:【安藤としき委員】

県は、マニフェストに記載されている身近でやさしい民主主義推進事業は、モデル事業費補助金が終了する平成24年度で完結すると考えているのか。

- 27:【地域政策課長】

モデル事業費補助金は平成24年度で終了するが、この事業以外にも、地域共生力活性化推進事業において啓発事業や他地域の先進事例の紹介を行っており、それについては今後も継続して実施していきたいと考えている。

- 28:【安藤としき委員】

今後はモデル事業費補助金の2年間の成果について検証をしっかり行ってほしい。東日本大震災以降、地域住民は地域のコミュニティや隣近所とのきずなの大切さがわかったので、行政はそれを維持・継続し、発展させることが一番大事だと思う。

この事業はパイロット的モデル事業であるとの説明であったが、このような事業は部分的、虫食い的ではなく、県内全域でしっかりと育つようなかたちでの取組を考えて、予算計上するよう要望する。

- 29:【大見 正委員】

計画調査費のうち東三河振興ビジョン策定費について伺う。東三河振興ビジョンの策定にあたっては地元の意見を十分反映し、地元の皆さんも入れながら策定していくと承知しているが、地元意見の集約や反映はどのようにやっていくのか。また、策定の陣容についても伺う。

- 30:【地域政策課主幹(地域振興)】

東三河県庁には、県と市町村や民間組織等の地元が一体となって東三河の振興に取り組むため、東三河ビジョン協議会を設置する。東三河ビジョン協議会は、地域が一丸となって東三河の振興を図るため、県と地元が企画立案段階から協議を重ねて、一定の方向性を導き出そうとするものであり、東三河振興ビジョンの策定もこの協議会で検討していきたいと考えている。

構成員は現在調整中だが、地元の8市町村の首長、経済界、農業・観光等主要分野の代表者、学識経験者、地元大学関係者等にも参画いただき、県側も含めて20名程度で考えている。また、実務レベルの下部組織も必要に応じて設置していきたいと考えている。

- 31:【大見 正委員】

東三河から出てくる要望は、社会資本の早急な整備や医師不足の解消など喫緊の課題が多いが、ビジョンとなると、県境を超えた面的な広がりや、10年から20年あるいはそれを超えるような長期の将来展望であることが必要となる。そのため、喫緊の課題と長期展望のバランスを取ることが非常に大事だと思うが、県はどのようなかたちで協議会を主導していくのか。

- 32:【地域政策課主幹(地域振興)】

東三河ビジョン協議会が単なる陳情・要望の場ではなく、一体となって地域共有のビジョンを作成できる場となるように、構成員の理解を得てしっかりと交通整理をしながら進めていきたい。

- 33:【大見 正委員】

しっかりとやるようお願いする。切羽詰まった課題は解決していかなければならないが、それは、ビジョンができたからといって飛躍的に進捗するわけではないと思う。もちろんビジョンを策定する以上、県全体として力を入れていき、予算も確保していくと思うが、どうやって実現性が高く、予算の裏付けがあるビジョンにしていくのか。

- 34:【地域政策課長】

東三河振興ビジョンについては、将来ビジョンと、東三河が抱えている観光、新産業の誘致、医師の確保、山間地域の振興等の課題の中から毎年度一つ、二つのテーマを選んで策定する主要プロジェクト推進プランという実行プラン的なものとを考えている。予算については、東三河枠があるわけではないので、市町村と協力し、東三河だけでなく県全体の振興につながるような事業を組み立てて、予算確保に努めていきたい。

- 35:【大見 正委員】

ビジョン策定後に実行プランを作るとなると、計画策定に2年かかるということか。計画を実行するのはいつになるのか。また、実行プランに選ばれなかった課題は先送りされて遅れていく。選ばれなかった課題についても、いつまでに実行プランを作るという計画を全部一度に作ればいいのに、計画の上に計画を重ねて、実現性の面では特別な予算はとっていないとなると、かなり曖昧なものになると危惧するが、どのように考えているか。

- 36:【地域政策課長】

将来ビジョンは、10年ほど先の東三河の目指すべき姿を取りまとめていくものであり、来年度中に策定する。また、主要プロジェクト推進プランについても、24年度についてはテーマを一つ選び将来ビジョンと並行して取り組み、来年度中に策定する。

- 37:【大見 正委員】

10年先のプランを作るというが、10年後にできているもののプランなのか、10年後に着手するものも含まれているのか確認する。

- 38:【地域政策課長】

10年程度先の目指すべき姿を明らかにするプランであり、今、三遠南信自動車道や新東名高速道路などが整備される中で、そういったものを生かして、どのような方向で東三河を発展させていくかという抽象的なものになると思うので、10年後にどの事業が完成し、どの事業に着手しているというような具体的なものにはならないと考えている。

- 39:【大見 正委員】

かなりふわっとした総花的なものになるのであろうが、その中で、いくつかの喫緊の課題等が推進プランの中で取り上げられるというイメージを持っている。そうすると、地元の課題の実現がどれだけプランに盛り込まれるのか少し心配になる。地元の首長等は地域の課題を一つでも実現するために出席するのであり、できれば全ての課題を取り上げて、実現に向けてしっかりと位置付けするのが望ましい姿だと思うが、地元の課題の反映についてどのような気持ちで取り組むのか。

- 40:【地域政策課長】

将来ビジョンはある程度抽象的なものにならざるをえない。事前に地元市町村と話をする中で、市町村がそれぞれ策定している市町村計画とは別に、地域の共同計画を作ろうという話もいただいているので、そういった中で、地元の様々な課題について、書きぶりをしっかり調整していこうと考えている。

- 41:【大見 正委員】

各市町村の総合計画も、通常は審議会に学識経験者が参加し、国、県、周辺市町村の計画等との整合を図りながら作っているので、今から作る計画と今まで作った計画とが余り変わらないような気がするが、ここが既存の計画と確実に違ってくるという点を伺う。

- 42:【地域政策課長】

平成12年ごろまでの県の計画では流域別、地域別の計画があったが、現在の政策指針では地域ごとの振興計画はまとめられていないので、今回、市町村と一緒に計画をまとめることで、県として東三河の振興の方向性をある程度明らかにでき、しかも市町村との共同計画という性格を持った計画であるという点が既存の計画と異なっている。

- 43:【大見 正委員】

そういった意味では、このビジョンの策定は、県と市町村が一体となって同じベクトルを向いて地域振興を図っていくことで、非常によいことだと思う。今後、東三河だけでなく他の地域も、県と市町村が一体となってビジョンを作っていくことが望まれるような気がする。

そういった中で、名古屋市長が中心となって進める尾張名古屋共和国構想や東三河県庁と比べると、私の地元の西三河は何のビジョンもないので、東三河の次は西三河にも課税自主権を認め、分権を行い、ビジョンの策定もやってほしいという思いが強くなるが、東三河の後に発展型として、他の地域で県と市町が一体となって同じ方向性を持つようなビジョンの策定を行う可能性があるのか。

- 44:【地域政策課長】

今回、東三河で県の出先機関をネットワーク型でまとめて、東三河県庁として市町村との連携性を高めてやっていくのだが、初めての取組なので、よい部分とそごをきたす部分があると思う。そうした中で、よい部分については、西三河地域や尾張・知多地域でどのように有効に生かすのか、今後、検討していくことになると考えている。

- 45:【大見 正委員】

よい部分があれば、何年か先でもよいので取り組んでほしい。一つ教えてほしいことがある。知事は本会議で、分権を推進して地方が元気になっていこう、その原動力となるのはまず大都市だという話を度々しており、シンガポールや上海をイメージしているとのことである。確かに上海は大都市であり、上海の発展のよい影響が中国の内陸部に広がっており、そのようなものをイメージして構想を出しているのではないかという気がするが、そういう意味では、まず大都市制度をしっかりさせて、その余力をもって西三河や東三河によい影響を広げるといった取組の順序であるように思うが、なぜ、東三河だけ別途力を入れるのか。

東三河には発展の余力・余地があるとのことだが、知事が言う、まず大都市で次に地方という順序と違う気がする。知事が言う大都市制度の考え方と東三河県庁の考え方はどういう関連があって、どのようにリンクさせてやっていくのか伺う。

- 46:【地域政策課長】

知事に代わって答えるのは難しいところがあるが、昨年、永田副知事が地元の首長に東三河県庁について説明したときに、中京都構想の中に東三河は入るのかという質問に対して、中京都構想は愛知県を世界と闘える大都市にしていくものであり、当然、東三河は愛知県の地域であるので、中京都構想の中に含まれるものであるという答弁をしている。そういう意味で、中京都構想は名古屋中心という印象があろうかと思うが、愛知県を力強くしていくもので、東三河も入るし、東三河地域がしっかり発展していくことで愛知県の力の底上げになっていくという気持ちで、東三河県庁の推進に取り組んでいきたいと考えている。

- 47:【大見 正委員】

基本的に中京都構想は、名古屋との二重行政を解消し、司令塔を一つにしてスピードある決定と力強い行政推進を展開していくという趣旨だと思うので、エリアの中に東三河は入っているのかもしれないが、私はやはり中心は名古屋だと認識しており、課長の認識は、知事の答弁をそのまま述べただけであり、本質的なところは違うと思っている。

その意味では、産業の中心は西三河なので、西三河は西三河でもっと力強く推進するようなことをすればいいと思うし、商業の中心は名古屋なので、そこはそこでやっていけばいいと思う。そういう意味で、なぜ、東三河だけなのかという疑問が残り、私の中ではそれがしっかりと整理できていない。知事は額面どおりにしか答弁しないことが多く、次の言葉を継がないので、どのように解釈していいのかよくわからない。言っていることが明らかに矛盾していることも多いと思うので、その辺はよく整合性を取りながら、県民にわかりやすい施策をやってもらいたい。

要望として、地元要望を最大限取り入れて、ビジョンを作るだけでなく予算も確保し、地元の要望に応えられるような取組を実施するようお願いする。また、予算確保という点については、他の地域から、なぜ東三河だけなのかという声が出ると思う。先ほど説明があったような知事のビジョンでは余り理解が得られるとは思わないので、他の地域の理解も十分得られるような説明を行い、事業を推進するようお願いする。

- 48:【飛田常年委員】

先ほど、協議会の委員構成について説明があったが、県議会議員はどのような立場で東三河県庁に関わっていくという考えか。

- 49:【地域政策課主幹(地域振興)】

地元選出の県議会議員については、オブザーバーとして意見を伺うことを考えている。

- 50:【飛田常年委員】

オブザーバーということは、意見が言えず、ただ聞いていてチェック機能を果たすだけということか。

- 51:【地域政策課主幹(地域振興)】

オブザーバーではあるが、要所要所で意見を伺いたいと思っている。

- 52:【稲垣昌利委員】

計画調査費のうち中部国際空港機能拡充推進事業費について、二本目滑走路の建設推進を行っているとのことだが、セントレアの需要についてなかなか厳しい状況が続いている中、県営名古屋空港ではFDA(フジドリームエアラインズ)の努力で3月25日から増便されるなど、少しずつ需要が伸びている。

セントレアにおいて滑走路をもう一本作るために準備していくということだが、需要の拡大があったうえで二本目が利用されていくものである。以前にも確認したが、現在のセントレアの利用状況はどうなっているのか。

また、知事はヒト、モノ、カネを愛知・名古屋に集めると言っているが、エアポートセールスの面で、セントレアの需要を伸ばしていくために具体的にどのような方法を考えているのか。

- 53:【航空対策課主幹(中部国際空港)】

中部国際空港の利用状況だが、震災の影響もあり、今年度当初はかなり下向きな状況であったが、利用者数は順次回復してきており、例えば国際線では、10月頃から前年の実績を上回るようになってきており、今年の1月では前年比1.8パーセントの増加となっている。また、国内線においても、今年の1月では前年比4.6パーセントの増加となっている。

実数では、昨年度は920万人ほどであったが、今年は1月までで730万人ほどとなっており、震災の関係でかなり落ち込んでいたが、回復してきている。

3月25日から夏ダイヤに変わるが、国際線の便数は増加し、もう間もなく週300便に達するところまできており、底を脱した状況となっている。

利用促進については、エアポートセールスを行ったり、地元3県1市、名古屋商工会議所、中部経済連合会などの経済界と一緒に利用促進協議会を設けて、利用促進に努めているところである。

エアポートセールスについては、昨年夏に中国で行った結果、この3月の夏ダイヤから週4便増便され、今後も引き続き国際線の誘致に努めていきたいと考えている。

また、空港建設には準備や工事に10年スパンの長い期間が必要となる。今回の震災でも明らかになったように、中部国際空港が国際ゲートウェイとして、成田国際空港や関西国際空港と同じような役割を果たしていくためには、二本目滑走路を整備し、完全な24時間体制で運用していくことが非常に重要だと考えるので、引き続き、利用促進と路線の拡充に取り組んでいきたいと考えている。

- 54:【稲垣昌利委員】

本年度は、震災の影響などで利用者数が思いどおり伸びなかったことは理解できる。ただ、利用者が1,000万人前後という現状で、今後利用者が増えて二本目の滑走路を造るというところまでニーズが高まっていくという当てがあって進めているのか。

- 55:【航空対策課主幹(中部国際空港)】

航空需要は、いろいろな外的要因に影響される。震災の影響があり外国人の利用が減ったことや、それ以前のリーマンショックの影響もあり、利用者がかなり減少していたが、既に需要は底を打っており、現状では上向きになっている。

また、今回の円高により出国者が増え、かなりのにぎわいをみせた。中国や韓国などの東アジアからの入国者については、現在、インバウンドの促進に努めており、ますます増えていくだろうと考えている。それにより中部国際空港の利用者はまだ増える余地があると考えている。

- 56:【稲垣昌利委員】

例えば、関西国際空港はLCC(ローコストキャリア)であるPeach Aviationの誘致により発着本数を増やしている。空港は着陸料で収益をあげていかなければならないと考えており、需要を高めるためには、今後そういったことも進めなければいけないと思うが、何か考えているのか。

- 57:【航空対策課主幹(中部国際空港)】

LCCについて、中部国際空港にはチェジュ航空等が就航しており、チェジュ航空については、現在、ソウルに7便就航しているが、この3月からは更に7便増便されることとなっている。

LCCの誘致は、航空ネットワークの充実や需要の拡大につながることから極めて重要であり、中部国際空港でも積極的に取り組んでいきたいと考えている。

- 58:【稲垣昌利委員】

利用促進のために様々な方策を進めてほしいと思うが、以前確認したときは、貨物の輸送やメンテナンスの時間を入れても、一本の滑走路で賄いきれてしまう程度の発着本数しかないという状況であった。

そのような状況である以上、二本目滑走路を造ろうという機運は高まっていかないと思うので、様々な利用促進策を検討して、やはり二本目滑走路は必要だという状況となるよう努力することを要望する。

- 59:《一般質問》

【小島丈幸委員】

平成24年度に緊急雇用創出事業で「あいちの山里で暮らそう80日間チャレンジ」を実施するとのことだが、平成23年度に実施した「あいちの離島80日間チャレンジ!」は、新聞、テレビ等でも何度も取り上げられていた。この事業の評価について地元の人に話を聞くと様々な意見があったが、県としてその評価や効果等についてどのように考えているのか。

- 60:【地域政策課主幹(地域振興)】

本事業は9月から12月まで実施したが、事業開始前から大変な注目を集め、ブログやツイッターの「あいちの離島80日チャレンジ!」特設ホームページには、9月から12月の4か月間で43万7,000件以上のアクセスがあった。また、マスコミの報道件数は、全国ネットのテレビ放送も含め126件に上った。こうしたことから、今まで以上に愛知の離島の魅力を広く全国に発信することができたと考えている。

一方で、都会の女性を島で受け入れていただいたことで、島の関係者の方に思いのほか御苦労や御負担をかけた部分があり、そういった部分についてはもう少し配慮すべきであったと反省している。

- 61:【小島丈幸委員】

それだけのアクセス数があったということは、若い人の関心を集めたのだと思うが、観光客が増加するなどの効果はあったのか。

- 62:【地域政策課主幹(地域振興)】

観光客数の指標である入り込み客数の実績はまだ出ていないが、渡船の乗客数は事業実施期間全体で2.5パーセント増加した。また、民宿組合の会合で、年の前半は東日本大震災等の影響で客数が落ち込んでいたが、年の後半はこの事業のおかげで持ち直したという発言があったとの新聞報道があったので、そういった評価をしていただいていると考えている。

- 63:【小島丈幸委員】

トータルの評価や数字は今後出ると思うが、島民の評価は把握しておくべきだと思う。緊急雇用創出事業という短期の事業では、その評価を次に生かす時間的余裕はないかもしれないが、23年度事業の評価等を24年度事業の「あいちの山里で暮らそう80日間チャレンジ」にどのように生かすつもりなのか伺う。

- 64:【山村振興室長】

離島の事業は、都会の女性が離島に住むという取り合わせが話題を呼び、テレビをはじめマスコミで多くとりあげられ、愛知の離島の知名度アップにつながったものと考えている。そのため、山里の事業においても効果的な報道が行われるよう、報道を導くような話題づくりを工夫するなど、愛知の山里の知名度アップに努めていきたいと考えている。

また、離島の事業の反省点を分析して、関係者の役割を確認するとともに、チャレンジスタッフが取り組むテーマについて、あらかじめ地元と十分に意見交換をしたうえで、事業を進めていきたいと考えている。

更に、地域での活動にあたっては、地元の行事にも積極的に参加するなど、地域に密着して広く山里の魅力を発信することで交流・定住につなげていきたいと考えている。

- 65:【小島丈幸委員】

山里に派遣するのは男性なのか女性なのか。公募にあたってはどのような人を対象にするのか。また、事業の対象となる山里は東三河と西三河の山間地域になると思うが、多くの市町村がある中でどういった地域を選定していくのか考えを伺う。

- 66:【山村振興室長】

平成23年度の離島事業については、募集にあたり性別、年齢、居住地などの制約を設けていなかったが、結果として女性が選考された。平成24年度の事業についても、募集に制約を設けることは考えていない。

地域については、過疎地域を抱える豊田市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の五つの市町村を対象に、住む場所や取り組むテーマなどについて市町村の意向を聞いたうえで、選定していきたい。

- 67:【小島丈幸委員】

豊田市の山間地域は、昔から塩の道となっており文化レベルが高いところなので、そういったところに来てもらえればよいと思う。また、平成23年度に実施した事業は、若い人がかかわり新鮮な感じがした。若い人の発想に基づいた事業を実施すると効果があると思うので、そういった取組をしていただくよう要望する。

県内全体で6,000人を超える留学生が大学などで学んでいる。私や安藤委員等は、名古屋大学の依頼を受けて、ベトナムからの短期留学生をホームステイさせた経験がある。一緒に生活をして話をしてみて、非常にまじめで優秀な若者たちであるということを実感した。

こういった若者を愛知でもっと受け入れて愛知の魅力に触れてもらい、愛知のために活躍してもらいたいと考えており、そのために、県として何か支援できることがないかと思っている。愛知県に来た留学生の生活で一番大事な住まいのことについて、県では現在どのような取組を行っているのか伺う。

- 68:【国際課主幹(企画・調整)】

留学生は、日本で主に大学の寮や民間の宿舎などに住んでいる。本県の取組としては、平成2年に名古屋市と共同で、名古屋市港区にある国際留学生会館の建設費を補助し、その会館の運営経費についても名古屋市と県で2分の1ずつ補助を行っているところである。

会館の規模は、単身者向けが80室、夫婦向けが10室あり、全部で100名が入居可能である。特に、日本の生活になじめない来日1年以内の留学生に優先して入居してもらっている。

- 69:【小島丈幸委員】

留学生会館に入居できるのは6,000人のうち100人であり、あとは大学の寮などに住んでいると聞くが、大学等の関係者に聞くと、留学生は保証人がいない、家主が外国人を敬遠するなどの理由で、住まいについて厳しい状況にあるということをよく言われるので、そういった点についてサポートができるような体制をとっていただくようお願いする。

また、留学生について、言葉が通じない人というのはなかなかおらず、日本語の勉強をしてから日本に来る人がほとんどだとは思う。しかし、これは大学がやることなのであろうが、気候、風土、言葉、習慣、食事などが異なることにより困り事が起きたときに、県としてどのようなサポートをしているのか。

- 70:【国際課主幹(企画・調整)】

委員指摘のとおり、留学生に対するサポートについては、留学生を受け入れている各大学に留学生センターなどが置かれており、各種の相談を受ける窓口になっている。それ以外では、国際留学生会館でも留学生向けの相談を行っている。その他、県の関係団体である公益財団法人愛知県国際交流協会においても、留学生に限ってはいないが、在住外国人からの相談に多言語で当たっている。

- 71:【小島丈幸委員】

僕らが海外に行って生活するときにも、サポートが要ることがあると思う。サポートしてくれる人はいろいろなかたちでおり、以前留学生を受け入れたときに、日本の民間の方が保証人になったり、様々な悩み事などの相談にのったりしたという事例があった。そういった人たちが中心になるとは思うが、公的機関でもサポートしていることを、留学生の方たちに何らかのかたちで周知し、留学に来た方がすぐに帰ってしまわれないように、また、愛知県に来たことを意義深いものにしていただくようにお願いする。

最近は、愛知県の企業が東アジアや東南アジア等に進出することが多いが、東アジアや東南アジアから県内に来ている留学生には、多分に優秀な方たちがいると思う。県として、その方たちがこの地域で地元企業に就職する機会をどのようなかたちで作っているのか現状を伺う。

- 72:【国際課主幹(企画・調整)】

県は留学生の就職支援として、留学生向けのインターンシップや就職セミナーの開催、県内企業向けの留学生採用セミナーの開催、更には多言語による留学生支援ポータルサイトの設置など、様々な支援を行っている。

- 73:【小島丈幸委員】

インターンシップに何人ぐらい応募があったのか、実績を教えてほしい。

- 74:【国際課主幹(企画・調整)】

留学生インターンシップ事業に関して、23年度は49名の応募があった。留学生インターンシップの受入れについては、県内企業29社から応募があり、マッチングを行った結果、32名の学生がインターンシップを行うことができた。

- 75:【小島丈幸委員】

留学生就職セミナーには何人ぐらい来たのか。

- 76:【国際課主幹(企画・調整)】

留学生就職セミナーの実績について、平成24年2月に株式会社マキタで、工場見学と人事・採用担当者からの就職説明を行ったが、参加者は31名であった。

- 77:【小島丈幸委員】

愛知県に留学に来て何年か暮らした後、自国に帰る人が多いのか、あるいは、この地域の企業に就職して自国の企業との橋渡しをする人が多いのかがよく分からないので、31名が多いのか少ないのかよくわからない部分がある。

就職を希望する学生数をもっと増やすことを先にすべきなのか、そういった学生を求める企業を募ることを先にすべきなのかは分からないが、留学生が6,000名いて参加者が31名というのは少ないと感じるので、実績がある福岡県の例などについてよく勉強して、これからの望ましいかたちを作っていってほしい。

4月に日越友好愛知県議会議員連盟の議員が、知事、議長、中部経済連合会、名古屋商工会議所の方などと一緒にベトナムを訪問する。ベトナムには名古屋大学が中心となって組織したバロネットという留学生OBのネットワーク組織があり、ベトナムを訪問する際には、各企業のセミナーを行った後に旧交を温める予定もあるようである。

愛知県内で留学生として数年間過ごした方たちが、こういった組織をつくるのはよいことだと思うが、このような組織はまだベトナムだけだと聞いているので、他の国への拡大を考えているのか伺う。

- 78:【国際課主幹(企画・調整)】

ベトナムの留学生OBの組織であるバロネットについては、一昨年に立ち上げられ、今年度からは、県からの委託を受けて、本県への留学促進活動や進出企業とのネットワーク構築を始めたところである。まずは、こうしたバロネットの活動を確かなものとしていきたいと考えており、他の国については、県内企業の海外展開の状況や留学生の受入状況などを見ながら、検討していきたいと考えている。

- 79:【小島丈幸委員】

立ち上がっている組織がどのようになっているのか、初めて見ることになると思うが、ベトナムの学生たちを受け入れたときに、非常に真面目だと感じた。日本に来る前に日本語を全部修得しており、外国の言葉で話をされたらどうしようと思っていたが、そのようなことはなかった。愛知県がサポートデスクを設けたときに初めてベトナムに行ったが、名古屋大学にもサポートしてもらい、よい組織ができたと思っている。

名古屋大学からの依頼で、愛知県議会議員としてホームステイの受入れをして、本当にベトナムの次の時代を担うような子どもたちだと感じたし、この子どもたちがベトナムと愛知県との懸け橋となってくれれば、いろいろな交流が出来ていくだろうと感じている。

そういった意味から、バロネットや留学生の方たちのようなこれからその国の次の時代を担うような人たちにとって、愛知県で一・二年間勉強したことが、本当に糧になるようにサポートしてあげることが大事だと思っている。留学生は県民ではないと言われればそうだが、愛知県を上海を追い抜くような国際都市にすると言っている大村知事の言葉を借りれば、もっと国際交流を行い、サポートする体制を作り、広げてほしい。国際化というのは、若い方たちが中心にならなければ難しいと思っているので、彼らが交流ができるようなかたちを何とか作ってほしい。

最後に、そういった留学生へのサポートについて、どういったかたちで行い、どういった交流を目指していくのか、国際監に伺う。

- 80:【国際監】

県がバロネットの立ち上げに取り組んだのは3年前だが、かねてから、せっかく優秀な学生たちが来たのに、帰っていくのをそのまま放っておくのはもったいないという話があった。そこで、日本企業や愛知県内の企業が非常に注目する地域であったベトナムで、最初に組織を立ち上げた。

帰国して数年が経過している学生たちにも声をかけたが、とても反応がよく、愛知県に対して非常に親近感を持っていて、そういう話だったらぜひ自分も参加したいという方が多く、現在70人ほど参加している。そういった人たちが、今ハノイとホーチミンで活躍を始めているところである。

愛知県に対する愛着を大切にして、我々の応援団になってもらうのも一つの考え方ではあるが、日本企業がベトナムに進出し始めているので、そういった日本企業とのマッチングをうまくできないかと思っている。留学生は地域振興部が、企業は産業労働部が所管しているので、いつも連絡をとりながら、先ほどの話にもあったが、企業がベトナムを訪問したときの交流会に参加してもらう機会等を増やして、企業で働いていただいたり、また、ベトナムへ帰って起業する留学生もいるので、いろいろな取引や具体的な経済環境を含めて、単なる交流を超えた関係ができるように努力している。

議員の方々もベトナムに行くとのことなので、学生に会って激励の言葉をかけていただければ、本当にありがたいと思う。

- 81:【岡江智子委員】

愛知県にはトヨタ自動車株式会社やその関連会社があり、それらの企業には国際部門が置かれているため、留学生や家族を伴って働きに来ている外国人の方がいる。逆に、日本人が外国人にどのような思いをもっているのか、1月に発表された県政モニターアンケートの結果を見てみると、外国人が多いことが好ましいという方の割合が増え、約70パーセントの方が外国人との共生に何らかの形で関わりたいと回答しており、全体としては地域の国際化が進んでいることが伺われる結果であった。

しかし、個々の質問の回答を見ていくと、課題も見えてくる。昨年、ブラジル人学校を調査したが、ブラジル人学校に通う子どもたちは家族と共に日本で生活しているが、子どもの教育についてはいろいろ問題があるとのことであった。外国人の子どもたちの不就学や進学が困難であるといった問題についてどう思うかとの問いに対して、親に対して日本の学校制度や進路についての情報を提供すべきという回答が一番多く、65パーセント程度であった。

市町村や学校などにおいて、就学に向けた働きかけや進路指導が行われているようであるが、日本語の理解が不十分な外国人の父母や子どもたちにとっては十分とは言えないと思う。

そこで、外国人の子どもたちへの進学や就職に向けた支援や、保護者への働きかけについて、多文化共生の観点から取組状況を伺う。

- 82:【多文化共生推進室長】

本年度の取組としては、「外国人青少年の夢エスコート事業」を行っている。内容としては、外国人の子どもや保護者を対象として、進学や就職、日本の高校の種類、入試の仕組み、卒業後の進路などについての情報をまとめたガイドブックを作成した。また、NPOや地域のボランティアの方が効果的に支援を行うことができるよう、支援者向けにもガイドブックを作成した。

今月中には、このガイドブックを活用したセミナーを開催する予定であり、子どもたちへの情報提供や保護者への意識啓発を行い、更にはNPOなどの支援活動が広がるように、取り組んでいく予定である。

- 83:【岡江智子委員】

新たに進学や就職の情報をまとめたガイドブックを作成したとのことだが、こうしたことは、日本語や教科の内容を教えるのと同様に、とても大事なことだと思う。

特に、保護者に日本の教育制度や子どもの進学などについてしっかりと理解してもらい、教育に対する意識を変えていくということが、子どもの教育の充実を図っていくうえで欠かせないと思う。こうした活動をしっかりと広げてほしいと思うが、今後、具体的にはどのように進めていくのか。

- 84:【多文化共生推進室長】

今後の取組については、NPOに委託して、不就学や学齢超過の子どもを中心とした、外国人の子どもたちのための教室を3か所程度で実施していく予定である。この教室においては、日本語指導だけでなく、進学や就職など進路に関する内容についても盛り込むとともに、保護者に対する説明もあわせて行っていく予定である。

また、従前から日本語学習支援基金で事業を行っているが、この基金を活用して、基金事業である日本語教室で学ぶ子どもやその保護者を対象に、新たに進学に関する説明会を実施する予定であり、こうした場でガイドブックを配付し、有効に活用していきたいと思う。

日本で暮らしていく外国人の子どもたちに十分な教育を受けさせ、将来に夢や目標を持てるようにすることは、大変重要であると考えているので、今後は、保護者への働きかけなどにも一層力を入れ、しっかりと取り組んでいきたい。

- 85:【岡江智子委員】

平成元年の出入国管理及び難民認定法の改正以来20年以上が経過し、日本で生まれて成長する子どもたちが増えており、また、留学生もたくさん来ている。

こうした子どもたちが、日本と母国の両方を理解して、多文化共生のキーパーソンになりうる人物となってほしいと思う。また、日本には少子化による人口減少の問題があり、トヨタが工場を造っても人材不足が深刻だと思う。海外に工場を持っていくことによる空洞化が大きな問題になっていくと思うので、日本で育つ外国の子どもたちをきちんと受け入れて、この地域で学んで成長した子どもたちに、愛知県の将来を支える大きな力になってもらえたらと思う。

外国人の子どもたちも、将来に希望を持って生きていくことができるような、そんな多文化共生社会の実現を目指して、積極的に取り組むよう要望する。

- 86:【石井芳樹委員】

国に対して行った特区申請の中にリニモに関する申請が含まれているが、その内容を教えてほしい。

- 87:【地域政策課主幹(地域振興)】

今回の構造改革特区提案は、リニモの沿線ににぎわいを創出するため、リニモや県道力石名古屋線(グリーンロード)の高架下に店舗等を設置できるように、建築基準法や都市計画法の規制緩和を求める提案をしたものである。

具体的には、リニモはインフラ部分を道路事業で整備しており、その高架下も道路として区域指定されているため、道路には公衆便所や交番などの公益上必要な建築物以外は築造できないという建築基準法の制限がかかり、また、リニモ沿線は市街化調整区域であるため、都市計画法の開発規制もかかっている。そのため、これらの規制を緩和していただき、沿線のにぎわいを創出する店舗等の新設を可能にしたいと考え、提案を行った。

- 88:【石井芳樹委員】

万博開催中には、リニモの駅にコンビニエンスストアのようなものがあり、大いににぎわっていた。新しい長久手市長からも、リニモの駅構内に居酒屋を作れないかとの要望も聞いており、高架下でできれば更によいと思う。特区については最終的には国の判断となるが、県としてもバックアップしてほしい。

次に、前回地域活性化総合特区で特区申請を行って国に認められなかったICカードの件である。リニモは藤が丘で地下鉄東山線と接続しているが、愛知環状鉄道も岡崎でJR東海道本線、高蔵寺でJR中央本線と接続している。国にはだめだと言われたが、会社、県の方針も含めて、両線のICカード導入についてどのように考えているのか。

- 89:【交通対策課主幹(鉄道第二)】

地域活性化総合特区として提案した「リニモ・愛環沿線活性化特区」については残念ながら採択されなかった。ICカードシステムの導入に関しては、昨年の2月に名鉄と名古屋市交通局等がマナカを導入し、来月にはJR東海のTOICA(トイカ)との相互利用が始まり、また、来年の春には全国10種類のカードの相互利用が開始される。そうした中、鉄道の利便性を高めるという観点から、リニモと愛知環状鉄道の双方においてICカードの導入について検討を行っている。

今年度は、9月、11月、12月の3回、先行事業者であるJR東海、名鉄等の職員を講師として招き研究会を開催した。研究会の中では、例えば、メリットとしてメンテナンス費が安くなること、デメリットとして投資的経費として導入したつもりでもなかなか利用客の増加につながらないことなどがわかった。研究会の成果を踏まえ、引き続き導入する方向で検討していきたいと考えている。

具体的な課題としては、導入にあたり多額の経費がかかるため、その資金の調達方法や誰がどのように負担していくのかということ、また、お客様にどういったサービスを提供するのかというシステムの仕様について、例えば同じマナカでも名鉄にはたまルンというポイントが付くサービスがあるが、名古屋市交通局にはないというようなことがあるが、そのようなことを今後しっかり検討していく必要があると考えている。

- 90:【石井芳樹委員】

なぜ、ICカードが必要かというと、現在は乗換えの度にいちいち切符を買わなければならないが、高齢者の方や身体の不自由な方は切符が買いにくいから乗れないという話を聞く。時代は高齢化のほうに進んでいくので検討してほしい。リニモでは導入に10億円くらい必要と聞いているが、これは愛知高速鉄道株式会社の年間収入に相当するので、誰が負担するのかという話は当然していかなければならない。積立てなども含めて導入できるようなかたちで順次進めてほしい。

愛知環状鉄道はリニモ、ピーチライナー、あおなみ線から見れば優良な黒字路線と言われており、平成10年から平成11年には需要予測の2倍ぐらいの乗客数であったという話も聞いている。しかし、近年は平成18年度と平成21年度に赤字になっている。今年度の収支見込みはどれくらいか。

- 91:【交通対策課主幹(鉄道第二)】

愛知環状鉄道の平成23年度の決算見込みについて愛知環状鉄道株式会社に確認したところ、当初は赤字を見込んでいたが、現在赤字縮減に努めているということであった。まだ、決算が済んでいないので、わかったらお知らせする。

- 92:【石井芳樹委員】

なかなか人口が増える時代ではないので、愛知環状鉄道に関してもしっかり長期計画を立てなければならない。愛知環状鉄道は国鉄清算事業団から約662億円の固定資産を無償で引き受けており、初期投資がいらなかった分、リニモやあおなみ線とは現状は違っているが、運行から30年近くを迎えて時代背景が大きく変わり、高齢化が進みバリアフリー化を望む声が多く、また、ICカード導入による利便性の向上を求める声も大きくなっている。今後はインフラ部分に関して大規模修繕を行っていかなければならない中で、愛知環状鉄道に関しては中長期の計画を余り聞いたことがない。それらに関して、県はどう考えているのか。

- 93:【交通対策課主幹(鉄道第二)】

平成24年度から愛知環状鉄道の設備改修にかかる補助金の予算を計上しているが、この予算を要求するにあたっては、愛知環状鉄道株式会社でも今後の経営ビジョン策定の必要性を認識し、平成24年2月に平成24年度から平成28年度までを対象期間とした中期経営計画を策定した。

- 94:【石井芳樹委員】

中期経営計画をもらえるのであればほしい。愛知環状鉄道もインフラ部分に手を付けた瞬間からリニモやあおなみ線と同じような状況になり、当然のこととして、県や沿線市町の費用負担が発生すると思う。突然費用負担をしてくれと言われても、沿線市町の理解はなかなか得られないと思う。長期スパンの計画をしっかりと沿線市町に指し示すことによって、最終的には地元の議会も含めて理解を得られることになると思うので、ぜひともきちんとした形で情報の開示を行ってほしい。

リニモについて、万博の際には9本編成で走っていたそうだが、現在の運行ダイヤをみると8本編成で走っている。1本減っているがどこに行ったのか。

- 95:【交通対策課主幹(鉄道第二)】

万博開催時には、国際博覧会協会が博覧会の輸送対応として1編成を増備した。万博終了後も、愛知高速交通株式会社が平成18年3月31日まで、国際博覧会協会との無償使用延長の協定に基づいて営業車両として使用していた。

この車両は平成18年4月1日に国際博覧会協会から伊藤忠商事株式会社に売却され、愛知高速交通株式会社が伊藤忠商事株式会社との契約により、車両基地で半年間保管していた。その後、三菱重工業株式会社三原工場に移送され、平成23年9月に伊藤忠商事株式会社から三菱重工業株式会社に売却されている。

- 96:【石井芳樹委員】

車両の譲渡は、海外での受注を獲得するために実施されたものと推測するが、県は経緯を把握しているのか。

- 97:【交通対策課主幹(鉄道第二)】

新交通システムとして海外に対する販売を強化したいという狙いから、伊藤忠商事株式会社、名古屋鉄道株式会社、中部エイチ・エス・エス・ティ開発株式会社の3社がHSSTシステム販売株式会社を設立し、中国や台湾への営業活動を展開したが、受注はできなかったと聞いている。

- 98:【石井芳樹委員】

海外でリニモが売れたとしても、もうかるのは中部エイチ・エス・エス・ティ開発株式会社であり、結果的には名鉄である。1編成が残されていれば、メンテナンスも楽になったのではないかと思う。

リニモを営業活動に使用したのに、会社が赤字の時は補填しないということは世間一般では通らないと思う。愛知高速交通株式会社は赤字で苦しい状況にあるので、名鉄を始めとする民間に強く支援を申し入れてほしい。

次に、リニモに対する地域の要望に関して伺う。リニモの各駅は清掃の頻度が少ないため、駅構内の汚れが次第に目立ってきている。そこで、地元住民のボランティアが愛知高速交通株式会社に対して自ら清掃することを申し入れたが、テロ対策の観点等から断られたとのことであった。こうした地元住民による清掃やパトロールは、地域が支援するかたちの事業運営につながっていくと思うが、県の考えを伺う。

- 99:【交通対策課主幹(鉄道第二)】

現在、リニモの利用促進事業として実施しているリニモウォーキングは、平成18年度の開催当初から市民団体であるリニモねっとの参加、協力を得て実施しており、住民参加型の事業運営が大きな成果につながっていると考えている。

駅の清掃、パトロールについても、ボランティアの参画がいただけるのであれば、大変ありがたい話だと思う。これを実行に移すべく、愛知高速交通株式会社とともに前向きに検討していきたい。

- 100:【石井芳樹委員】

地元の人に実施できるようになると伝えてよいか。

- 101:【交通対策課主幹(鉄道第二)】

結構である。

- 102:【石井芳樹委員】

少しでも地元の人が参加することにより、利用者の増加にもつながると思う。

次に身体障害者に対する配慮が不十分な点について伺う。身体障害者の方がリニモを利用する際の運賃は、介護者がいて始めて半額になるとのことだが、名古屋市交通局では身体障害者本人のみの利用でも半額になる。なぜリニモはそうした割引ができないのか。

また、リニモには無人駅が多いため、割引の適用を受ける場合にはインターホン越しの申請が必要となっており、係員の声が聞こえにくく分かりづらい等の理由から、割引の適用を諦めたり、乗車そのものを諦めてしまう方がみえるという話を障害者の協会から聞いた。県として、どのような対応ができるのか伺う。

- 103:【交通対策課主幹(鉄道第二)】

リニモにおける障害者割引については、身体障害者手帳又は療育手帳の第一種をお持ちの方が介護者同伴で乗車する場合に限って、本人と介護者の双方の運賃を半額にしている。これを、身体障害者本人のみの利用の場合にも半額にできないかについて愛知高速交通株式会社に確認したところ、他の鉄道事業者の動向などを見ながら判断したいとのことであった。こういった要望をいただいたことについては、しっかりと会社に伝えたい。

- 104:【石井芳樹委員】

早期には難しいかもしれないが、なるべく早く、少しでも使い勝手がよくなるよう改善をお願いする。

無人駅ならではの観点から質問する。消火器の設置位置が駅によって一定していないが、無人駅だからこそ同一場所に設置すべきではないか。また、列車緊急停止ボタンやインターホンがホームの片側にしか配置されていないが、危険ではないかとの声がある。システムを変えると費用がかかることは承知しているが、改善の余地はあるのか。

- 105:【交通対策課主幹(鉄道第二)】

愛知高速交通株式会社に確認したところ、消火器の設置については、消防署の検査・指導に従い20メートル間隔での設置が必要であり、各駅の構造が異なることから、同じ位置に配置することが難しいとのことであった。また、同じ位置に配置していなくても、消火活動には支障がないとのことであった。

緊急停止ボタンやインターホンについては、数多く設置することが望ましいとは考えるが、設置には相応の経費も必要となるため、40メートルというホーム幅を勘案して必要な数が設置されているのが現状であり、特に支障はないと考えているとのことであった。

- 106:【石井芳樹委員】

消火器の配置については理解できるが、緊急停止ボタンについては、無人駅においてホームの片側だけで本当によいのかという問題が残るので、安全面からも検討してほしい。

平針運転免許試験場のリニモ沿線地域への移転について、6月の委員会で質問したときより進んでいるのか伺う。また、この件に関しての地域振興部としてのスタンスを伺う。

- 107:【地域政策課主幹(地域振興)】

県警本部において、移転の必要性も含めて検討しているところである。地域振興部としては、リニモの利用者増につながるため、ぜひ実現してほしいと考えているところである。

- 108:【石井芳樹委員】

移転するには100億円から200億円かかるとも聞いている。移転については、地域振興部からも知事に話を上げて進めてほしい。

知の拠点が整備され長久手中央土地区画整理事業が進んでも、リニモ利用者は約1,000人増える程度だと思う。リニモに対する第1次経営支援計画は25年度までとなっており、第2次支援については25年度に検討して、県が沿線市へお願いに行くことになると思う。その際には、県がイニシアチブを取って、魅力ある施設をリニモ沿線に移すくらいのことを考えて提示するなどして、地域振興部として強力に推進していくようお願いする。

- 109:【安藤としき委員】

3月25日に、県営名古屋空港に新潟路線が開設され、5都市に就航することになった。また、青森路線も今までの1日1往復から便数が増えるということで、地域振興部並びに航空対策課の皆さんの尽力にお礼を申し上げる。

このように、県営名古屋空港発着の路線も増えてきた中で、昨年6月の委員会において県営名古屋空港の危機管理、いわゆる航空機事故対策について伺ったところである。

消火、救難救助、医療救護活動を迅速に行うために、消防車、緊急車両の進入路について伺い、現在の飛行場緊急計画では、管制塔南の第二西門、航空自衛隊小牧基地の正門を進入路とし、必要に応じて小牧市の消防本部が北門を進入路として使っているとの回答であった。

消火救難総合訓練には、西春日井広域事務組合消防本部、春日井市・小牧市の消防本部、名古屋市消防局が消防機関として参加している。

以前は、南側にも門があり、航空機事故に対する迅速な対応のために、春日井市消防本部や名古屋市消防局の進入路として使われていた。中華航空機墜落事故のときにも進入路として使われたが、その後県営名古屋空港になったときに、国有地であったその用地が民間に売却され、今は無くなっている。

中華航空機墜落事故のときもそうであったが、一旦事故が起きると周りが大渋滞となり緊急車両が動けなくなるため、今想定している門からの進入が非常に遅れることから、そのことについて質問をした。

6月の委員会では、副空港長から、消防活動について最優先で考えていきたいが、事故発生の場所によりどのような経路で進入し活動するのがよいのか、新たな門の必要性も含めて地元の西春日井や3市の各消防関係者と相談研究するとの答弁があった。その後の研究結果について伺う。

- 110:【航空対策課副空港長】

消防車両の空港南側進入口については、空港南側に新たな進入口を確保できる場所がないか、可能性も含めて調査したところ、空港南東側の春日井市道に面したところに、現在閉鎖している門扉があった。しかし、市道と門扉の間に幅約2.3メートルの水路があり、直ちに活用できる状況にはない。この門を活用しようとした場合には、水路への橋掛けなどが必要であり、いくつかの技術的な事項について内部で検討を行っているところである。

6月の委員会でも答弁したが、新たなゲートを設けることは空港の保安面、特に不法侵入の防止という観点からは、ぜい弱性が高まることになることから、車両の突入防止や監視・警備体制をどうするかも含めて検討しているところである。

当然ながら緊急時の対応、人命救助が最優先であるため、昨年8月には消火救難訓練会議の場で、春日井市消防本部と名古屋市消防局に対して、空港の南側に門があった場合に、基地正面あるいはエアポートウォーク北側の門からよりも現場への到着時間や消火・救助活動の向上が図れるかについて、検討を依頼した。

また、今年2月には、春日井市道に面する門の状況を実際に見ていただいており、今後も両市の消防と話合いの場を設け、空港の保安や工法なども含めて引き続き総合的な研究・検討を進めていく。

- 111:【安藤としき委員】

昨年の10月27日に実施された訓練は、例年と同じく、W5付近という今の国内線ターミナルの少し北くらいの位置で、着陸時に車輪の故障で飛行機が止まり火災が発生したという想定で行っている。

中華航空機が墜落炎上した区域は、それよりはるか南のW1からW2の中間点であり、名古屋市消防局等が南側から、最終的には門の施錠を切って入ったという話を聞いた。それ以降は、それぞれの消防局がそこの鍵を共有し、事故があった場合には、そこから円滑に進入できるよう取り計らいがされていた。

人命救助に対する迅速な対応という意味でも、研究というよりも実現に向けて、今検討している南側の門の整備を進めて、県営空港の安全性を高めてほしいと考えているが、具体的にいつごろまでに検討するのか。

- 112:【航空対策課副空港長】

両市の消防との話合いの状況にもよるが、ぜひとも早くやってほしいという要望があれば、それに応じて検討していきたいと考えている。

- 113:【安藤としき委員】

ぜひとも早くやってほしいという地元の要望ではなく、県が県営名古屋空港の安全性の観点から考えるべきことなので、早く検討してほしい。迅速に消火救難活動ができる体制を整えるために、南側の門の整備について迅速な検討をお願いする。

- 114:【飛田常年委員】

先ほど設楽ダム建設事業について見直しを求める口頭陳情がなされたが、設楽ダム建設事業について推進の立場から質問する。現在、設楽ダム建設についての検討会が設けられているが、その進捗状況と、あと一回の検討で全て決まるのかについて伺う。

- 115:【土地水資源課主幹(水源地域対策)】

設楽ダムの検討の場の検討状況について、12月の第4回検討の場において、利水関係の意見聴取を踏まえたうえで絞り込まれた利水・治水の対策案について、安全度、コスト、実現性などの評価軸ごとに評価して、総合評価に向けた目的別の検討総括整理表案を作成し、2回目のパブリックコメントを1か月間行った。

今後は、最後の検討会になると考えている第5回において、パブリックコメントの検討結果とそれを踏まえた目的別の総合評価が示され、全体を通しての総合的な評価結果及び中部地方整備局としての対応方針の素案が示されるものと考えている。ただ、開催時期については、現在のところ、検討主体である中部地方整備局からは示されていない。

- 116:【飛田常年委員】

国から、来年度は水源地域の生活再建予算として99億9,900万円という膨大な予算が下りたと聞いている。水没者の皆様は、長年待っていた中でこれだけの予算が下りて、生活再建ができる見通しだと思うが、これでほぼ地元の皆様には迷惑をかけないで済む見通しなのか。

- 117:【土地水資源課主幹(水源地域対策)】

設楽ダムに係る生活再建対策の政府予算が99億9,900万円ということであり、23年度と比較して約3倍の予算がついている。本県はもとより地元設楽町は非常に喜んでいるところであり、国の設楽ダム工事事務所からは、戸別訪問を通じて各世帯の生活再建計画を伺いながら、補償契約に鋭意取り組んでいくということを伺っている。

現在のところ124世帯中79世帯の方が未契約であるが、24年度に全ての方と契約できるかについては、県の集団移転地の整備が25年度にずれ込む地区があること、個人移転の方の中で、御親族と相談中で移転時期が決まっていない方がいることから、全員の方と補償契約を締結するのは難しいのではないかと考えている。

金額や具体的な数字等については3月の国の事業執行計画を待つ必要があるが、予算的には、今までの契約件数と比較して大幅に進捗することを期待しており、25年度末ぐらいには、何とか全員の方と契約できるのではないかと考えている。

- 118:【飛田常年委員】

先ほど、第4回の検討会の中で利水・治水に関する検討をしたとの話があった。利水・治水に関しては既に議論し尽くされた中で建設事業に賛成し、推進していくと承知しているが、改めて利水・治水に関しての県の見解を伺う。

- 119:【土地水資源課主幹(水源地域対策)】

利水に関しては、この地域は農業・工業を中心に大きく発展をしたところだが、これまでに幾度となく渇水による取水制限が実施されている。豊川総合用水が完成した後も、平成14年、17年、18年に取水制限が行われており、農作物の生育や工場の生産に大きな被害を及ぼしている。

また、治水に関しては、豊川流域は昭和44年の戦後最大の洪水を始めとして、これまで幾度となく洪水被害を受けてきており、特に最近では、昨年の9月の台風15号によるかすみ堤地区の大浸水など、災害の危険性を解消するには至っていない。台風15号による被害は、住宅の床上浸水が4棟、床下浸水が41棟、道路の損壊が20か所、冠水が27か所あった。また、農作物については、4億6,600万円以上の被害があったと聞いている。こうしたことから、利水・治水についての効果が非常に高い設楽ダムの建設を地元は要望しており、これは東三河の悲願であると考えている。

- 120:【飛田常年委員】

県として利水も治水も必要であるとしっかりと認めていただいていると思っている。陳情の中で地盤の安全性について触れられているが、この点に関しての見解を伺う。

- 121:【土地水資源課主幹(水源地域対策)】

先ほどの陳情者の方は、50万円くらいのお金をかけて地盤の調査をしたとのことであったが、国はボーリング調査を、縦くい78本、延べ6,490メートル、最大の深さ135メートル、横くい9本、延べ522メートル、最大の長さ110メートルという広く深い範囲で実施したと聞いている。

また、これらの調査結果から、国はダムサイトは130メートル級の重力式コンクリートダムの建設が可能な地盤であるという評価をしていると伺っており、地盤が非常に危ういのではないかという話があったが、県はそのようには認識していない。

- 122:【飛田常年委員】

50万円の予算でどこまでの調査ができたかということだと思う。私も今の答えのとおり、十分大丈夫だと思っている。

6月の委員会でも言ったが、蒲郡市は農業用水、工業用水、生活用水などについて100パーセント県水に頼っている。過去には何回も渇水があった。今は水が十分に足りていて渇水も何年もないと言われているが、この異常気象の中で雨が多く降っており、逆に、また渇水が起こる可能性も十分にある。

東三河の各首長は誰も反対をしておらず、全員が賛成していると聞いている。今後、東三河県庁が4月から設置され、東三河のことは東三河で決めていくという考えなので、東三河の方に意見をしっかりと聞いていただいて、その意見を本庁に持っていくという考え方を忘れないようにしてほしい。最後に設楽ダム建設事業については、私共もしっかりと応援していきたいと思うので、県も推進の立場で進めるようお願いする。

- 123:【大見 正委員】

先ほど、東三河振興ビジョンの策定に地元がどれだけ関わるかということを質問した。その一つの意図は、設楽ダムをどうするかということである。

自由民主党は政務調査活動を通じて、11月くらいに名古屋市を除いた全市町村の首長からの地元要望の集約を行い、12月に諸団体、年が明けてからは次年度の当初予算反映に向けて活動をしながら実現を図っていくという取組の中で、選挙区でいうと14区・15区にあたる8市町村の首長から要望を聞いた。文書として出ているものと出ていないものがあるが、全部の首長が設楽ダムの建設促進を願っており、東三河振興ビジョンを策定する折にも、そういった要望や意見が産業界を含めて出てくるものだと思っているので、県としてもそうした地域の声をきちんと反映するよう要望する。

国の動きとして、民主党政権はできるだけダムに頼らない治水施策をとっていたが、長い検討の結果、八ツ場ダムの工事再開を決めたということである。私はこの一つの要因として、地元の建設に向けた総意が崩れることなく続いたということがあると思っている。そこで、八ツ場ダムが工事再開になったこと及びその要因について、県はどのように受け止めているのか伺う。

- 124:【土地水資源課主幹(水源地域対策)】

八ツ場ダムの事業継続については、国が行った、今後の治水対策のあり方に関する有識者会議が定めた手順に従い予断なく検証された結果であり、地元の事業継続に対する強い思いがかなったものと認識している。

- 125:【大見 正委員】

本県においては、第4回の検討の場が開催され、その結果がもうすぐ出るので、これについても、これまでダム建設に向けて40年間検討してきた結果が踏襲されるものと期待しており、それに、地元の熱意も加わって、設楽ダムも八ツ場ダムと同様に建設に向けた大きな動きとなるように期待したいと思う。

県としても、国に対して設楽ダム建設促進についてしっかりと要望していただき、民主党も様々な状況の中で考え方を変えてきているので、そうしたことも踏まえて、一歩踏み込んだ対応をしてほしいと考えているが、それについての決意を伺う。

- 126:【土地水資源課主幹(水源地域対策)】

今までは、水没等により移転を余儀なくされる方々の生活再建を最優先に、補償予算の確保を強く要望してきた。今後、本県としては、設楽ダムの検証作業が八ツ場ダムと同様に速やかに、一切の予断無く行われるものと考えており、国土交通省に対して、検証の着実な実施を求めるとともに、引き続き検証作業に粛々と取り組んでいきたいと考えている。

- 127:【大見 正委員】

粛々とということではあるが、相当の年月がかかっており、また、社会情勢あるいは政権の考え方も大きく変わっている。結果は待たなければならないが、第5回の検討の場の早期の開催を求めると同時に、県としても積極的な動きを早めるよう要望する。