県政報告

(主な質疑)

- 1:(主な質疑)

《議案関係》

【小出典聖委員】

公立高校の授業料無償化について法案が衆議院を通過し、予算に関する説明書の237ページの高等学校費において、財源内訳の国庫支出金に計上されていると思うが、33ページの歳入のうち使用料及び手数料の9番目に教育使用料として県立学校授業料がある。2,889万円が計上されているが、授業料は無料になるのではないか。

- 2:【財務施設課長】

通常は3年で修了するが、資格取得を目的とする2年の専攻科も設置されている学校がある。また、知識や教養を得るための聴講生もいる。専攻科の生徒や聴講生は、現在国会で審議されている公立高等学校の授業料無償化及び高等学校等奨学支援金の支給に関する法律案の中で、授業料不徴収の対象外とされたため、その分を予算計上している。

- 3:【峰野 修委員】

予算に関する説明書234ページのスクールカウンセラーについて、全中学校への配置はそのままで、小学校においては70校から144校に増やし、定時制高校では2校増やして23校になる。地域でも先生方から感謝されているが、増員についての考え方はどうか。配置の仕方があるのか。

- 4:【義務教育課長】

不登校、いじめなどの問題行動はだれにでも、どこの学校でもあり得る。早期発見、早期対応を図るための増員である。地区を指定せず、県内全域において、小学校5校程度のうち1校を拠点校として、市町村をまたぐことのないように配置する。東栄町、豊根村は合わせて小学校が3校であるため1人を配置している。小中一貫教育を実施している飛島村の小学校には、中学校に既に配置済みであるため配置しない。

- 5:【立松誠信委員】

233ページの高等学校等奨学金貸付金について、新年度は3,804人が対象であり、21年度は2,980人、20年度は3,345人、19年度は3,441人とそれぞれ生徒の数が違う。貸付金も11億6,067万6,000円、21年度9億372万円、20年度10億2,013万2,000円、19年度10億3,479万6,000円であり、単純に1人当たりの額を計算すると21年度は31万3,000円ぐらい、20年度は30万8,000円、19年度は30万円となるが、何を根拠に1人当たりの金額を計算しているのか。また、貸付金であるので返す必要があり、大学生は返済免除となっているが、返済条件はどうなっているのか。

- 6:【高等学校教育課主幹(奨学グループ)】

17年度に日本学生支援機構から奨学金事業を都道府県に移管し、国公立と私立の奨学金も含めて統廃合した。17年度の1年生から学年進行で進めているが、初めは実績がないため、減免対象が把握できず、17年度から20年度までは前年度の貸付実績の20パーセント増で予算設定してきた。20年度で貸付が一巡し、前年実績の12パーセント増で設定したが、申請が多く9月に増額補正を行った。22年度は最近の経済状況を考慮し、20パーセント以上予算を増額した。

1人当たりの額は、公立は月額で1万8,000円又は1万1,000円、私立は3万円又は1万1,000円となっており、下宿等の自宅外通学者は更に5,000円加算となる。返済期間は、公立では10年、私立は12年であり、貸与月額が1万1,000円の者は6年である。

- 7:【立松誠信委員】

大学在学中は猶予期間であるが、大学を卒業し、就職したら返済となるのか。

- 8:【高等学校教育課主幹(奨学グループ)】

大学や各種専門学校在学中は返済が猶予されるが、就職をすれば返済開始となる。

- 9:【立松誠信委員】

社会人になっても返済していない人の状況はどうか。

- 10:【高等学校教育課主幹(奨学グループ)】

20年度は81パーセントの返済率であった。21年度は現在のところ70パーセントであるが、年度末には80パーセント弱ぐらいになると思う。滞納者には接触しているが、就職できない人からの返済は難しいものがある。

- 11:【立松誠信委員】

就職して1年か2年では給料が安く大変かもしれない。地位や身分を得て、返済できるようになれば返済しているのか。滞納したままの人もいるのか。

- 12:【高等学校教育課長】

3年ほど滞納している者もいるが、自宅訪問等により確認している。ほとんどが返済する能力がなかった。

- 13:【立松誠信委員】

返済されていない額はどれぐらいか。

- 14:【高等学校教育課主幹(奨学グループ)】

平成20年度は1,500万円が未納になっている。今年度の未納額は、1月末で7,000万円ぐらいであったが、現段階では5,000万円ぐらいであるように思う。

- 15:【立松誠信委員】

経済が影響しているか。

- 16:【高等学校教育課主幹(奨学グループ)】

そのとおりであり、分割納付希望が増えている。例えば私立で3年間貸し付けると108万円になり、12年間で年2回、4万5,000円ずつ納めてもらうが、それが難しいので5,000円ごとの分割で納めたいという要望が比較的多いように思う。

- 17:【立松誠信委員】

返済したくてもできない人もいるであろうが、滞納されると県の予算を余分につぎ込むことになるため、担当職員として返済に向けた努力を希望する。予算に関する説明書234ページのあいち理数教育推進事業について、国語については安心しきっているということか。

- 18:【高等学校教育課長】

新しい学習指導要領に言語活動の充実が強く打ち出されている。あいち理数教育推進事業でも、生徒たちの力を伸ばす上で、調べたことをプレゼンテーションし、質疑に答えるような力がないと、自分を磨くことも新しい発見をすることもできない。そのため、土台に言語活動がなければならないという前提に立っている。理数教育では、実験実習等の条件整備が必要であるが、国語は日常の教育活動の中で、各教科での様々な工夫や、読書指導の充実で対応すべきものと考えている。

- 19:【立松誠信委員】

国語教育については切実に感じている。県と名古屋市の教育委員会で立場が違い、法律で責任分担されており、私には名古屋市の教育委員会に公式に発言する場がない。しかし、名古屋市は愛知県の中にある。市長は、テレビや会合などで市長弁を使っており、愛知県の多くの人が聞いている。喜びは人に語れば倍になり、悲しみは人に語れば半減するという言葉もあるが、市長弁ではそうはならない。市長は市長弁で政策的なことを言っているが、標準語であれば市議会も妥協したりしてうまくいくと思う。

名古屋市の小中学校の管理職の先生たちは困っている。今の課長答弁のように、標準国語もきちんと使ってもらうよう、名古屋市の教育委員会ではないのでやむを得ないが、お願いしたいということを要望する。

- 20:【浅井よしたか委員】

予算に関する説明書239ページ及び241ページの高校と特別支援学校の耐震改修費について、合わせて36億円ぐらい計上されており、25校26棟の耐震工事と先行設計をするということだが、どれぐらい進ちょくしているのか。進ちょく率について伺う。

- 21:【財務施設課主幹(管財・整備グループ)】

21年4月1日現在、高校は63.0パーセント、特別支援学校は87.4パーセントで、合わせると66.9パーセントである。今年度末では、高校は66.1パーセント、特別支援学校が94.6パーセントとなり、合わせて70.6パーセントとなる。22年度分を執行すれば、1年後の来年度末では高校が68.3パーセント、特別支援学校が97.7パーセントで、合わせると72.9パーセントになる見込みである。耐震改修は、あいち地震対策アクションプランにより27年度を目途に整備を進めていく。計画的に進めていきたい。

- 22:【浅井よしたか委員】

特別支援学校はあと少しであるため、完了しそうであるが、高校は22年度末で68.3パーセントであり、4年後に完了するのは難しいのではないか。

- 23:【財務施設課主幹(管財・整備グループ)】

特別支援学校は施設面でも配慮が必要であるため、早く整備を進め、22年度か23年度ぐらいで完了するのではないかと考えている。高校はまだ時間がかかる。

- 24:【浅井よしたか委員】

10年ぐらいかかりそうである。Is値がいくつかで工事の優先順位をつけているようであるが、同じ判定のものでも、校舎や倉庫など建物の種類や、子どものいる確率を考慮して順番を決めているのか。

- 25:【財務施設課主幹(管財・整備)】

Is値については、1番危険性が高いCランクが0.3未満であり、18年度末に全棟耐震化が終了した。19年度からは、Is値0.4から0.7未満のBランクに着手した。箇所決定は、基本的にはIs値の低いものからであるが、使用する場所も考慮に入れている。工事は棟別に実施するため、重なったりしないよう、状況を見て対応している。

- 26:【浅井よしたか委員】

例えば、Is値0.4の倉庫と、0.65の校舎では校舎を優先する場合もあるのか。

- 27:【財務施設課主幹(管財・整備)】

基本的にはそうである。倉庫などは順番が遅くなる。子どもたちはほとんどの建物を使っているため、その中で決定する。

- 28:《一般質問》

【峰野 修委員】

北設楽の中高一貫教育は6年間やってきた。地域にとっては、地域を鼓舞する取組である。山村振興ビジョン等で、いわゆる過疎バスなど、町村域をまたいで通学の足を確保する協力もしてもらっている。また、愛知教育大学の推薦枠もそうであり、教育委員会の情報発信や思いやりを感じた。9月の文教委員会において、作手地区も中高一貫教育を地域の実情を踏まえて検討していくという答弁があったが、その後はどうか。

- 29:【高等学校教育課長】

北設楽地区は6年間、県教育委員会が中心となって取り組み、研究会議も県が主導で進めてきた。その実績を踏まえ、研究から実践へのステップアップをしたい。田口高校を中心に、より地域に根ざした教育を、連携型中高一貫教育として進める。昨年度から、作手中学と作手高校の間で連携の取組が広がっている。昨年10月には、新城市教育委員会や中学、高校から、田口と同じような連携型の中高一貫教育を進めていきたいという要望をもらっている。北設楽地区の実績を踏まえ、作手地区についても、22年度から中高一貫教育を進めていくことが適当と考え、規則改正の準備を進めている。

- 30:【峰野 修委員】

例えば田口高校には林業科があるが、その卒業生で林業に就く人は1人いるかいないかである。新しい雇用の受け皿として林業が言われているので、そういった視点も持って取り組んでほしい。また、特別支援学級や通級指導の新設に対する強い要望がある。平成22年度に新設されるとのことだが、どのような状況か。

- 31:【特別支援教育課長】

特別支援学級については、22年度は山間地域であるという特別な事情により、自閉症や情緒障害の特別支援学級を小学校に2学級、中学校に1学級、知的障害の特別支援学級を小学校に1学級の計4学級を新設し、30学級とする。通級指導教室については、小中学校41校のうち1教室の設置であったが、新城市の広域エリアをカバーしながら、学習障害の通級指導教室を小学校に1教室、注意欠陥多動性障害の通級指導教室を中学校に1教室の計2教室を新設する。

- 32:【峰野 修委員】

体制強化をよろしくお願いしたい。一般質問における知的障害養護学校の過大化解消についての答弁で、豊川養護学校の446名の生徒のうち、50名ほどが北設楽から通っているようである。長時間通学であり、保護者にも負担である。答弁では東三河山間地域の県有施設の活用について検討するとのことだが、具体的にはどうか。

- 33:【特別支援教育課長】

新城・北設楽地区で、知的障害のある児童生徒は豊川養護学校、肢体不自由のある児童生徒は豊橋養護学校に通っている。21年5月1日現在、豊川養護学校へは28人、豊橋養護学校へは13人が通学している。自宅からの通学は長時間通学となっている。スクールバスは両校とも新城市を出発地としているため、出発地まで保護者が長時間送迎している。新城・北設楽地区の長時間通学の解消のためには、県有施設の有効活用による特別支援学校の新設を検討する必要があると考えている。

- 34:【峰野 修委員】

前向きな形での具体的な方向性を出してほしい。また、就労支援も含め、トータルな支援もお願いしたい。

複数の障害種別に対応した特別支援学校の設置について、対応状況はどうか。

- 35:【特別支援教育課長】

この地区に新設するには、豊川養護学校の知的障害部門と豊橋養護学校の肢体不自由部門など、複数の障害部門に対応した特別支援学校が有効であると考えているため、施設、設備のあり方や人的配置等を検討していきたい。

- 36:【浅井よしたか委員】

学校現場における校務のIT化、ネットワーク化について、校務用パソコンの環境整備の状況はどのようか。

- 37:【義務教育課長】

20年度末の名古屋市を除く県内小中学校における整備率は、小中学校ともに約90パーセントである。21年度からは国の調査が始まったが、国の補正予算で「学校ICT環境整備事業」が実施され、県内の小中学校ではおおむね1人1台が整備される予定である。

- 38:【浅井よしたか委員】

全国的な平均はどれぐらいか。愛知県はいい方か。

- 39:【義務教育課長】

全国的には小学校が55.8パーセント、中学校が56.2パーセントであり、県内はかなり良い状況である。

- 40:【浅井よしたか委員】

平均55から56パーセントのところを90パーセントとは、かなりの整備率である。使われ方はどうなのか。現場の先生に話を聞く機会があるが、指導要録や通知票などの書類を手書きでやっているところもあり、市町村でばらつきがある。小牧市や春日井市は進んでおり、外国では韓国が進んでいるそうである。そうしたことが得意で中心となって取り組んでいる先生がいると学校で使用が進むが、転勤すると分からなくなる。やり方が各校でばらばらなので、県内で統一化すると、生徒と向き合う時間も確保できるのではないか。現状の把握はしているか。

- 41:【義務教育課長】

コンピュータの整備について、1人1台が予定されているが、帳簿を作成できるシステムやソフトの導入は次の段階である。今は過渡期にあり、市町村においても差異が生じている状況である。県の調査では、コンピュータを使って作成している学校は、指導要録ではおおむね70パーセント、通知票では90パーセント以上である。校務の情報化を進めるシステムを一括で導入しているのは、名古屋市を除く58市町村中22市町村で、8市町が導入予定である。年々整備されてきている。

- 42:【浅井よしたか委員】

現状は分かった。昨年3月に文部科学省が教育の情報化に関する手引きを作成し、情報化に取り組んでいる。内容では、業務の軽減と効率化が図られ、教育活動の質の向上、学校経営の改善と効率化につながる。管理職にもメリットがある。ネットワークを使った教職員とのコミュニケーションや、データの共有化、教員の仕事の効率化や教育の質の向上につながる。校務用ネットワーク環境整備の必要性も出ており、域内に同一システムの構築が必要であり、導入すれば転勤しても大丈夫である。文部科学省の手引きを県教委としてどう評価しているか。

- 43:【義務教育課長】

県としても手引きの周知を進め、市町村の実情に応じ、側面から支援していきたい。

- 44:【浅井よしたか委員】

現在は活用されていないのか。

- 45:【義務教育課長】

学校ごとの温度差がある。先進的に生かすところと、これからというところがある。

- 46:【浅井よしたか委員】

実態把握などをしっかり行い、せっかく整備が進んでいるので次のステップに進んでほしい。全国の先頭に立って、教育の質の向上に生かしてほしい。

動物愛護教育について、現状はどのようか。小学生が生き物に関心を持つよう、どういう取組を行っているか。

- 47:【義務教育課長】

小学校では全教育活動や日常の学校生活において、機会をとらえて具体的な事例や場面に応じて生命尊重に関する指導をしている。例えば、道徳教育では、内容項目の中に命の尊重や動植物愛護があり、理科や生活科、総合的な学習の時間、委員会活動や課外活動での飼育活動を通じて、生命の誕生や成長を見ることにより指導している。また、動物虐待の報道等を紹介し、学級指導等でも生かしている。

- 48:【浅井よしたか委員】

不名誉な記録があり、愛知県は犬猫の殺処分数が日本一多い。豊橋にハーツという動物福祉の団体があるが、殺処分の90パーセントが野良猫であるため、地域猫といって、野良猫を捕獲し、不妊・去勢手術をして野生に返している。えさを与え、1代限りで生きる。3年から4年で死ぬが、増えてはいかない。ボランティアであり、自分たちのお金や寄付でやっている。不妊手術も1万円のところを4,000円から5,000円でやってくれる獣医もいる。この活動は猫が好きといったことだけではなく、環境問題も考えている。猫のふんや、鳴き声が減ったりし、街づくりの面がある。豊橋だけでも毎年1,300万円以上の殺処分費がかかっている。また、殺されるために生まれてきた猫はかわいそうであると思う。猫には犬の狂犬病予防法のような、つないだり登録するなどといった義務がない。動物愛護法もあり、飼い猫か野良猫かの見分けがつかないので簡単に捕まえられない。健康福祉部と関連がある分野だが、教育でもできることがあると思う。学校現場に情報提供をしたり、子どもや先生に聞かせる場を提供するなど、取組状況はどうか。

- 49:【義務教育課長】

学校だけでは取組が難しく、地域との連携が必要である。愛知県の「その道の達人派遣事業」では、獣医師をゲストティーチャーに招き、人と動物とのかかわり方を学んでおり、来年度も引き続き行いたい。また、愛知県獣医師会が主催する、「学校における飼育動物の飼育支援事業」の案内を各市町村の教育委員会に送付し、活用を促している。

- 50:【浅井よしたか委員】

動物保護管理センターで話を聞いたが、動物の飼い方や処分の実情についてよく分かる。獣医師会や保健所、動物保護管理センター等と連携をして、子どもたちに啓発してほしい。

子宮けいがんの質問を議案質疑で行った。16型と18型に起因する子宮けいがんは性交渉でうつる感染症であり、世界101か国でもワクチンが接種されており、予防が100パーセント近くできる。子どもに接種すべきであるが、女児の接種率はほぼゼロである。啓発不足により、ほとんど知られていない。26か国では公費助成があり、イギリスでは9割ぐらいの接種率である。日本では自己負担となっている。接種によって全体の子宮けいがんの7割から8割は100パーセント予防できるので、健康福祉部には、教育委員会とも連携して子どもや保護者に情報提供してほしいと言った。連携するという答弁を受けたが、そういう話は来ているか。

- 51:【健康学習課長】

子宮けいがんのワクチンについて、健康福祉部と連携し、学校の保健担当者に周知していきたい。

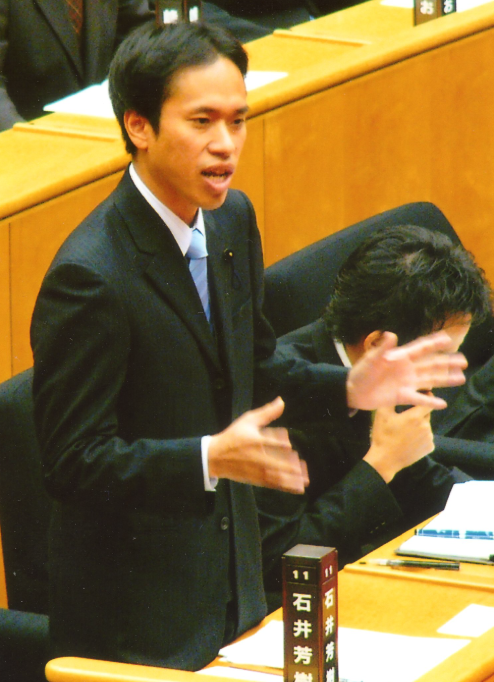

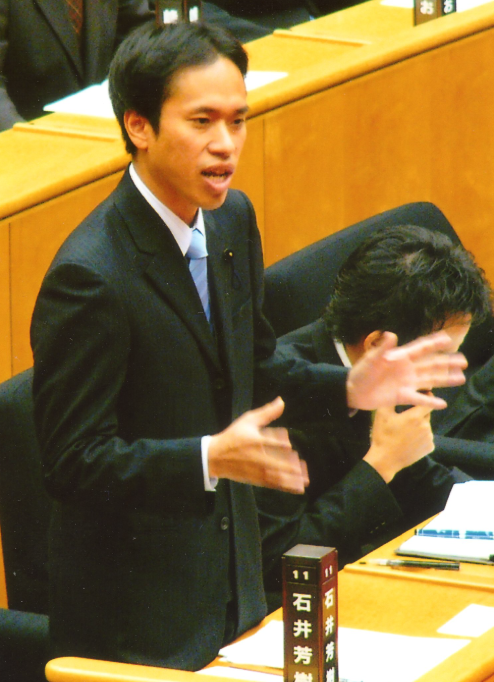

- 52:【石井芳樹委員】

福祉避難所は全国的に指定が進んでおらず、認知度も低い。大切な避難所であると思うが、県で指定されている施設はどれぐらいか。

- 53:【総務課主幹(総務・広報グループ)】

所管が健康福祉部であるが、資料では21年3月現在で26市町村303か所と聞いている。

- 54:【石井芳樹委員】

関連が多部局に渡るし、市町村と県との関係もある。教育委員会においては、特別支援学級や養護学校に通う生徒がおり、しっかりと指定して災害時に対応する必要があると思う。福祉避難所を定めている市町村がどのくらいあるか。分かる範囲で教えてほしい。

- 55:【総務課主幹(総務・広報グループ)】

市町村合併等もあり、数字は把握していない。

- 56:【石井芳樹委員】

養護学校で、福祉避難所に指定されている学校はあるか。

- 57:【総務課主幹(総務・広報グループ)】

県立の養護学校では現在のところはないが、みよし市より、4月から三好養護学校を福祉避難所として指定したい旨の依頼があり、現在協議中であると聞いている。

- 58:【石井芳樹委員】

市が防災計画を作って福祉避難所の指定をするということになると、備蓄やバリアフリーなどの施設整備はみよし市がやり、県は何もしないのか。

- 59:【総務課主幹(総務・広報グループ)】

学校と市の協議内容は不明である。福祉避難所については、学校は施設整備や人的措置はせず、市が措置をする。市から協力要請があれば、使用に関して協定を結ぶ。

- 60:【石井芳樹委員】

そうしたことが普及しない理由である。市と県の行政のはざ間である。家の近くに県立の学校があればそこに避難すると思う。福祉避難所の整備に県が関与しないとなると、市町村も福祉避難所の指定がしにくい。もっと広い意味で議論できないか。

- 61:【総務課長】

一般の方を対象とした避難所、広域避難所等には、県立学校も多く指定されているところだが、福祉避難所も含め、基本的には地域の防災対策の中でどう整備していくかである。地域住民をどう守るかということであるため、市町村で防災対策をする必要がある。県の施設は申出があれば積極的に協力するよう指導している。特に福祉避難所の場合、バリアフリーなど一般の避難所ではクリアできない課題がある。エリアの状況などを市町村に整理してもらい、どういう施設や設備が必要か検討してもらい、最終的に県と協議していく。

- 62:【石井芳樹委員】

指定されたときに許可を出すだけでなく、もう一歩踏み込んで財政的な支援などをしてほしい。三好養護学校は増築により迷路のようになっている。避難し最初に入るのは体育館であると思うので、体育館だけでも県の予算でバリアフリーにできないか。県と市町村の間で、法律や条例で、使うのはいいが、改修などはできないといった決まりはあるのか。

- 63:【総務課長】

そのような決まりはないと思うが、避難所指定は地域の防災計画上の問題であり、例えばみよし市の防災計画を県が考えるのは無理な話である。まずは地域で考え、県がどう協力するかは次の段階である。民間も含め、設備の整備は基本的には市町村で行うべきと考える。これが国、県、市町村を通じた考えになっていると思うので、理解してほしい。

- 64:【石井芳樹委員】

特別支援学校に通う子の安全を守るのは県の役目である。福祉避難所が全国的にも普及しない結果はそこから生まれている。健康福祉部が作った市町村災害時要援護者支援体制マニュアルにも福祉避難所の重要性が書いてある。防災局もあるし、学校児童となれば教育委員会も関連する。市町村と県の境もある中で、どこかがイニシアティブをとらなければ進んでいかない。統一して議論し、使う人の安心、安全を確保してほしい。中越地震の際、避難所で亡くなった人の方が圧死した人より多いというデータもある。愛知県でも福祉避難所の整備を進めてほしい。

- 65:【青山秋男委員】

学級崩壊はどのような状況をいうのか。

- 66:【義務教育課長】

授業中に勝手に歩き回る、暴言を吐く、教師の言うことを聞かないなどにより、授業が成立しない状態となり、その状態が解決しない状況が一定期間続いていることを言う。

- 67:【青山秋男委員】

何年にはどれぐらい学級崩壊があったのか、トレンドの変化を示してほしい。文部科学省が規定を変えたために数が増えたなどという話があったように思う。

- 68:【義務教育課長】

規定が変わったのはいじめである。平成19年に定義が変わり、いじめの件数が増えた。学級崩壊については、数をつかんでいない。

- 69:【青山秋男委員】

数も把握していないのに、なぜ学級崩壊という言葉ができたのか。

- 70:【義務教育課長】

平成10年にNHKのドキュメンタリー番組で初めて学級崩壊という言葉が使われたと記憶している。ただ、学級崩壊は公に認知された言葉ではない。国では、「学級がうまく機能しない状況」という言葉で統一して使っている。

- 71:【青山秋男委員】

愛知はそうした状況はないのか。

- 72:【義務教育課長】

生徒指導担当の指導主事会での情報交換や教育事務所からの報告では、すぐ興奮して暴れる児童に影響されて数名が勝手な行動をして授業が成立しないといった事例や、教師の指導力の問題もあるが、指導が徹底せず、児童の勝手な行動が目立つといった子どもたちの状況を声としては聞いている。

- 73:【青山秋男委員】

岡崎には学級崩壊はないのか、NHKが言っていたのか。

- 74:【義務教育課長】

状況に差異はあるが、岡崎はともかく、深刻な状況ではないが、そうした声があると認識している。ないということではない。

- 75:【青山秋男委員】

具体的な状況を見に行ったことがないため、学級崩壊があるという前提で考えていた。何が原因なのか研究してはいるのか。

- 76:【義務教育課長】

いろいろな要因が考えられる。集団生活、人間関係が苦手であったり、教師の画一的な学級運営など、様々な要因が絡み合っている。最近では、家庭の問題を抱える子どもや発達障害のある子などに対して、適切な支援ができず、子ども自身が落ち着かないなどが学級崩壊につながる。

- 77:【青山秋男委員】

原因は世の中全体か。

- 78:【義務教育課長】

いろいろな要因が複雑に絡み合っていると考えている。

- 79:【青山秋男委員】

トヨタのリコール問題が話題となったが、岡崎の三菱自動車ではリコールをいい加減に対処し、工場が閉鎖となり、1,800人の従業員が解雇された。今の民間企業は問題にすぐに対応しないと駄目になる。学級崩壊でも同様である。いろいろな要因といって、放っておいてはまん延する。家庭も先生も社会もいけないとなると、生涯学習課は何をやっているのか。

- 80:【生涯学習課長】

子育てを含めて、家庭教育の振興支援を行っている。

- 81:【青山秋男委員】

5,700億円の予算の内、生涯学習費が20億円ぐらいの予算である。昔、社会教育と言っていたが、今はないか。

- 82:【生涯学習監】

社会全体を県側から教育するという意味で、社会教育と言っていたが、今は生涯を通じて学ぶことを支援するとして、生涯学習と表現している。

- 83:【青山秋男委員】

社会教育という言葉は死語か。

- 84:【生涯学習監】

生涯学習の仕事の一つとして、社会教育の仕事を行っている。

- 85:【青山秋男委員】

地域力や、子どもや年寄りを守る力がなくなっている。生涯学習は一人ひとりでやらせておけばよく、どうして県がやるのか。全体のレベルを上げていこうという教育が社会教育であったが、死語になってしまった。学校で問題が起こると、社会が悪いとか家庭が悪いなどと他人のように言う。課はどういう役割をしてきたのか。

- 86:【生涯学習課長】

生涯学習課の現在の仕事は、振興・調整グループのほか、生涯学習推進グループと社会教育推進グループの二つのグループがあり、社会教育推進グループでは成人教育、女性教育、青少年教育、家庭教育を担当している。

- 87:【青山秋男委員】

あまり見えてこない。岡崎でもいろいろな人の協力を得て成人式が行われている。もっと大きな意味で社会教育である。学級崩壊の遠因が地域の社会力や家庭教育に起因するなら、教育委員会から何かサインを出さなければならない。学校教育の問題だからと義務教育課に任せてしまう。何をしているかといえば成人式をやっているが、成人式などはやらなくてもよい。社会全体、教育全体に対しての部局であるので、社会教育的立場で発信するべきではないか。例えば警察にも生活保安課があり、県民生活部や健康福祉部の児童家庭課もあるので協同してやるべきではないか。学級崩壊の原因は様々であるとのことである。教育委員会の見解を出して、社会全体がこうあるべきということを、流す必要があるのではないか。

- 88:【教育長】

最近では、家庭や地域の教育力は低下していると一般的に言われている。家庭に対するものは生涯学習の分野で、特に家庭教育は生涯学習のメインの仕事である。そうした面から地域においても力を入れていかなければならない。学校以外の家庭教育の面から子どもを守る。一方で、子どもを育てるのは教育委員会だけでは無理である。健康福祉部、県民生活部と連携を取っていかなければならない。間もなく、健康福祉部で「あいちはぐみんプラン」が実施され、地域で育てていく。もともとは第二次少子化対策推進基本計画であるが、地域全体で子どもを育てることとされている。教育委員会、健康福祉部、県民生活部、警察なども入り、全庁的に取り組んでいる。また、県民生活部にも「あいちの子ども・若者育成計画2010」があり、各部局が参加している。教育委員会にも「あいちの教育に関するアクションプラン」があり、県民生活部、警察も入っている。どのセクションだけということではなく、各部局が連携して行っている。全体がうまくいけば、子どももうまく育つと思うが、学級崩壊には別の要素もある。文部科学省の調査でも、発達障害の子どもが学級の中に6パーセントいる。全員ではないが、自由な行動をする者もいる。以前はしつけが勝っていて、そういったものが押さえられていたが、今は表面に出だした。教員の指導力向上も重要である。大切なのは、学校全体で早く原因をつかみ、教員全体、学校全体で対応することである。

- 89:【青山秋男委員】

40人学級から35人学級に変わったとき、いろいろと勉強させてもらった。少人数学級にすれば先生の仕事量も減り、生徒一人ひとりへの密度が濃くなるという話であった。35人学級を小学校1年生、2年生、中学校1年生で実施して、状況が良くなったか。データ的にはむしろ反対のトレンドを示している。どういうことか。先生の勉強が社会の動きについていけていないのかという感じがする。アドバルーンをいくら上げても、先兵で仕事をしているのは小・中学校である。他は言っているだけで何も考えていない。具体的にやるのは最前線の学校である。そこでかかわっている人たちの質は重要である。何十年も前だが、私が中学生のころは岡崎の管理教育の最先端の教育現場にいた。一方では自由教育と言って、学級崩壊の一歩手前のような思想の人もいた。もめ事など何か起きては、学校生活が楽しくない。当局も世界のすう勢を見れば当然だと言って、35人学級を導入したのだから、期待にこたえる努力をしてほしい。力を入れてもいじめや学級崩壊が良くならないなら、力を抜いて先生を減らした方がいい、というようになってはいけないと思う。

社会全体のトレンドで、働く母親の家庭を支援し、働かない母親は良くないといったことが言われる。私は働くことより子育ての方が重要であると考えている。「つ」の付くうち、つまり子どもが1歳から9歳までは母親は仕事をしてはいけない。パートで1時間850円のスーパーの仕事よりも、子どもを教育する大事業をすべきである。子どもをちゃんと育てる気風を育てないと、教育愛知はできないと思う。愛知県は産業県だが、産業が隆盛ならば多少犯罪や問題が多くても良いというのではいけない。「つ」が終わったら仕事をしてもらっても良いが、それまでは子どもの教育をするような、そういった県民運動をするといいと思う。

- 90:【教育委員長】

仕事を持っている母も家庭にいる母も、子どもを育てるという責務は同じであると思う。社会生活を送れるようになるまでには、長い年月が必要であり、家庭教育は大事である。働いているから手を抜くのではなく、家庭での子育てには責任を持つ必要がある。そうした取組を生涯学習課も行っており、これからもやっていく。

- 91:【青山秋男委員】

働いている母親と家庭にいる母親に差別はないが、少なくとも子どもが小さいうちに、現実的に多くの場合、父親が会社を辞めて養育するわけにはいかない。母親が、「つ」が終わるまでは子どもの側にいることは大事なことである。子どもが豊かに育つのではないかと思う。県教育委員会としてサインを出し、いじめなど悪いことでランクが上がらないようにしてほしい。交通死亡事故も毎年1位である。下がるようにしてほしい。知事部局でないと教育のことをできないというのは、教育委員会に対する侮辱であると思う。教育委員会でしっかりやっているという姿勢を見せて、プライドを持って進めてほしい。

- 92:【かじ山義章委員】

キャリア教育については、様々な取組がなされ、重要性を感じているが、義務教育段階での勤労の意義や重要性をどのように教えているか。

- 93:【義務教育課長】

現在中学校では、望ましい勤労観、職業観の育成を目指し、名古屋市を除く県内すべての中学校において、5日間程度の職場体験「あいち・出会いと体験の道場」を実施している。生徒は働くことの喜びや厳しさを学ぶとともに、自分自身の将来への希望を持つなど、学習に対する意欲を高める貴重な体験となっている。また、小学校では、総合的な学習の時間や各教科等、学校教育全般にわたって、働くことの意義や将来への目標を持って努力することの大切さを学んでいる。

- 94:【かじ山義章委員】

現場の先生は重要性をどのように認知しているか。

- 95:【義務教育課長】

文部科学省からの「小学校キャリア教育の手引き」を配布し、キャリア教育の全体計画や学年別の指導の充実を図っている。すべての中学校では職場体験が行われているが、職場見学の実施等、教育課程への位置付けを明確にして取り組んでいる小学校は、現状で4割程度にとどまっている。今後、各学校において、組織的、系統的なキャリア教育の指導計画を作成するなど、手引きを参考にしながら取り組んでいきたい。

- 96:【かじ山義章委員】

キャリア教育を推進する上で、地域で子どもを受け入れて、身近に勤労と触れ合うことが大切である。地域とのつながりをどのようにしていくのか。

- 97:【義務教育課長】

学校だけでできるものではない。実際に働く場での見学、体験が重要であり、地域の協力が必要である。地域の方の体験談などを聞かせてもらうということが各学校で行われている。理解や協力をお願いしていく。

- 98:【かじ山義章委員】

キャリア教育を推進していく上で、中心になって進める教員の養成はどのようか。

- 99:【義務教育課長】

推進役となる現場の担当者には大きな負担となる。受入れ先の確保が課題と聞いているが、「あいち・出会いと体験の道場」が進められ、企業との協力が得られている。窓口になるような教員が、コーディネーターとしての役割を果たしていくことが、キャリア教育の推進となる。教員の研修で、県総合教育センターが実施する中学校進路指導主事研修会があり、10年経験者研修などでもキャリア教育のあり方を実践事例等で学んでいる。

- 100:【かじ山義章委員】

学校現場は毎日8時や9時まで仕事をしており、土日も仕事をしている。研修会等大変であろうと思うが、県で支援をしてほしい。

昨年4月、全国学力・学習状況調査が行われた。将来の夢についての設問で、小学校では70パーセントの生徒が夢を持っていると答えているが、中学校では44パーセントにとどまっている。こういった調査は愛知県独自で行っているか。数字があれば教えてほしい。

- 101:【義務教育課長】

全国学力・学習状況調査における質問紙調査の一つの項目であるが、県の数値については資料を持ち合わせていない。

- 102:【かじ山義章委員】

全国の数字を見ると、夢を持っている生徒は中学校になると減っているが、どう思うか。

- 103:【義務教育課長】

小学校では現実に実現しづらい夢を持っているが、現実にさらされる中で数が下がっていくのではないかと思う。将来の目標や希望を持ち続けることは大切であるため、キャリア教育の中で指導していく。

- 104:【かじ山義章委員】

今後の推進の考え方はどのようか。

- 105:【義務教育課長】

今後の推進については、来年度、中学生の職場体験の様子や受入れ先の方々の感想などをDVDとして作成、配布し、中学校の職場体験に活用してもらう。小学校から中学校、更には高等学校へとつながる発達段階に応じた系統的な取組について、来年度策定する教育振興基本計画に盛り込み、キャリア教育のさらなる充実に努めていきたいと考えている。

- 106:【かじ山義章委員】

成果を伝えることは重要であるため、伝えていってほしい。

- 107:【小島丈幸委員】

県外調査に行ったが、横浜、東京で心に残ったことがあった。不登校対策について、フリースクールや高校の3部制などの対策について聞いた。愛知県の義務教育では、不登校が平成20年度は小学校が1,645人、中学校では6,473人であった。不登校児への対策と原因の傾向はどのようであるか。最近の変化はあるのか。

- 108:【義務教育課長】

社会全体で、人間関係が希薄になってきた。また、家庭や地域の教育力の低下など、家庭、学校、地域社会における深い問題であるととらえている。要因としては、小学校では、発達の悩みなど本人の問題に起因するものが3割程度であり、次いで親子関係、友人関係の順である。中学校では、1番多い原因は本人の問題に起因するもので、次いで友人関係、学業不振などがある。最近において、特徴が変化しているということはない。

- 109:【小島丈幸委員】

対策はどうなっているか。

- 110:【義務教育課長】

主な対策としてはスクールカウンセラーの配置など、教育相談体制の充実を考えている。

- 111:【小島丈幸委員】

スクールカウンセラーは臨床心理士が中心であり、本人の問題には対応できると思うが、家庭の要因にも対応できるのか。

- 112:【義務教育課長】

対象は子どもだけではなく、親や教員も対象である。不登校の子どもたちの、いじめや暴力行為などの問題行動に対する相談もあり、家庭の要因にも対応できる。

- 113:【小島丈幸委員】

スクールカウンセラーは不登校の子のすべての問題に対応してもらえるのか。

- 114:【義務教育課長】

子どもの指導に対しての相談である。様々な要因に対して、臨床心理士の立場で助言してもらえる。

- 115:【小島丈幸委員】

中学校が約6,000人、小学校1,645人に対して、スクールカウンセラーの配置は整っていると思うが、スクールカウンセラーにより不登校がなくなったという事例はあるか。

- 116:【義務教育課長】

保健室登校ができるようになったなど、何らかの良い方向に進んだケースが50パーセント以上である。

- 117:【小島丈幸委員】

効果があるため、予算措置しても大丈夫だと思うが、地域によって不登校が多いところと少ないところがある。豊田市の10人ぐらいの校長先生と話をしたが、地域による偏りについて、どう認識しているか。

- 118:【義務教育課長】

地域の差は実感している。

- 119:【小島丈幸委員】

平成20年度の中学校における6,473人を3で割ると、2,000人近くが不登校のまま卒業することになる。そういった生徒への進路指導はどうなっているか。

- 120:【義務教育課長】

在籍時から不登校の子どもたちを受け入れる高校や通信制の高校などの進路情報について、本人の可能性が広がるような情報を提供している。卒業後でも、相談に乗ってほしいときには、門戸を開いている。適応指導教室や若者サポートセンターなどの相談窓口を紹介している。

- 121:【小島丈幸委員】

不登校の生徒は学校に行っていないため、学力は低下していると思う。内申点も厳しいと思うが、県立高校に行きたいと希望して実際に入学している人数はどれぐらいか。

- 122:【義務教育課長】

県立高校に限らず、全日、定時、通信制の高校への進学が約60パーセント、専修学校等へは約10パーセント、就職が約10パーセント程度である。

- 123:【小島丈幸委員】

どういう高校に進学しているかは把握しているか。普通科なのか、工業や農業などの専門的な高校が多いのか。

- 124:【高等学校教育課長】

高校から見ると、定時制に不登校経験者が多い。定時制ではそうした調査を行っている。1,500人新入生がおり、ほぼ半数が中学校時代に30日以上の欠席があった。通信制も実際には調査していないが、同様な状態の可能性が高い。県立の全日制高校では、1学年4万人程度いるが、1年生の内に不登校になった子が昨年度は500名ほどいた。その内100名は中学校で不登校の経験があった。全日制にもある程度入学しているが、具体的な学科までは調査していない。

- 125:【生涯学習課長】

生涯学習課では、5つの教育事務所に家庭教育相談員を配置し、家庭訪問を行っている。

- 126:【小島丈幸委員】

小中学校はスクールカウンセラーが対応するが、高校ではどうか。どういう対策をしているのか。

- 127:【高等学校教育課長】

高校入学時点で、広範囲から生徒が入学してくるため、新しい人間関係を形成することができる。中学校で人間関係につまずきがあった子には、やり直すチャンスである。学び直し、人間関係を作り直すチャンスである。入学段階で学び方など、実情に合わせ指導している。スクールカウンセラーも全校ではないが配置しており、悩みが深い場合は、スクールカウンセラーに直接相談するか、先生とスクールカウンセラーが一緒に解決するといった対策をとっている。

- 128:【小島丈幸委員】

東京都の一橋高校も3部制を実施しているが、生徒は髪もすごく、ブランドのバッグを持ってきているなど、大丈夫かと思ったが、都内にはこういった学校がたくさんあるとのことであった。独自に視察をした福岡県立博多青松高校も3部制であり、福岡県全域を対象としており、キャッチフレーズは夢をかなえる高校ということであった。授業参観をして生徒の話を聞くなど、いろいろな話を聞いてきた。中学校で不登校などであった生徒が集まっており、制服はなく私服であったが、全員が高校生らしい私服であった。先生たちも一生懸命であった。子どもたちが自分でカリキュラムを組み、勉強に励む。いい大学にも進学するといった高校であった。地学のカリキュラムでは、先生1人に対して生徒1人というものもあった。生徒1人でも授業が行われるため、学校に来るようになったとのことであった。平成9年に作られた高校だが、不登校生徒は10パーセント程度いるとのことで、教員を加配し、家庭を1軒1軒回り、生徒と一緒に学校に来るそうである。一番感動したのは、先生も生徒も一生懸命であることであった。3部制も通信制もあるため、朝から夜12時まで一生懸命取り組んでいた。不登校になると次の段階へ進めなくなってしまう。3部制の高校についてどう考えるか。

- 129:【高等学校教育課長】

刈谷東高校は全日、定時、通信制の学校である。午前が2つに分かれており、夜間定時、通信制も併置している。今年は愛知スーパーハイスクールに指定し、演劇表現という新しい指導目標を掲げて実践している。人間関係づくりの基本として、コミュニケーション力を育成するため、演劇表現という授業で実践し、かつ、地域のワークショップも開催している。中学校の時にフリースクールに通っていてワークショップに参加し、今は刈谷東高校に入学している生徒が、先日、演劇の発表会で発表した。本県でも、既に20年ほど前から取り組んでいることとなるが、3部制の取組は、刈谷東高校の成果も踏まえ、早い時期に必要であると考えているため、検討を重ねてきた。それが県立高校の再編整備計画のステップアップハイスクールである。用地確保等の課題が多々あり、進んでいないが、今のニーズに合った学校であるため、早い時期に学校づくりをしたいと考えている。

- 130:【小島丈幸委員】

不登校の生徒にチャンスを与えるため、早く作ることが大事だと考えている。教育委員長として不登校をどう考えるか。

- 131:【教育委員長】

我が子の問題として考えたとき、子ども自身の問題、親の姿勢など、教職員に相談に乗ってもらったこともある。また、学校外の地域の方々、子どもの仲間の手助けにより立ち直ったこともある。不登校は自分自身の問題として体験したことがある。自分の子どもであってもなかなか原因が分からなかった。きめ細かく考えるしかない。教育委員会に携わってから、できるだけ学習に再チャレンジできるような環境整備は、教育委員会として不断の努力をして取り組まなければならないと感じている。課長の説明にもあったとおり、高校レベルでの再チャレンジ、あるいは小中学校での不登校の解消も大事であると考えている。できるだけの条件整備をしていきたい。

- 132:【小島丈幸委員】

ステップアップハイスクールは財政的な問題など多々あるが、どういう形にするのか。

- 133:【教育長】

教育委員会としても早急にやりたい問題として検討してきたが、候補地については地域の理解が得られない。現在は、総合技術高校や尾張地区の新設養護学校を平行して進めており、ステップアップハイスクールも合わせるのは厳しい状況である。耐震工事も遅れており、厳しい状態である。やらなければいけないことがたくさんある。ステップアップハイスクールは、高校の再編整備の中で、県有地があれば有効活用できないか検討を進めている。今の計画のものを早く進め、次の段階に進みたい。

- 134:【小島丈幸委員】

子どもは待ってくれない。再チャレンジできる体制が整い、再び夢を描いてくれるようになればよい。

稲武山間地域では、高校に通うのに時間がかかる。豊田市は市営バスが安いが、稲武から名倉へ向かうバスは高いそうである。離島の篠島も交通費が高く、ハンデもあるし時間もかかる。何とか助成できないかという話を聞いた。北海道では高校生の遠距離通学に補助制度があり、月額実費負担で1万3,000円を超えた額を補助している。バスや電車に乗り、相当費用がかかるため、助成している。北海道は広い地域であるため、下宿が必要な場合には、1万3,000円を超える場合は月額2万2,000円を限度として下宿費の助成もしている。学区が8つぐらいあるが、総合学科などがないため、札幌にまで通う場合もあり、助成しているようである。この制度についてどう思うか。

- 135:【高等学校教育課長】

本県は比較的平たんであり、北設楽地区や離島など、交通の便に恵まれない所もあるが、北海道と比べれば比較的恵まれている。自転車などを活用したり、公共交通機関を利用しても通学できる。通学の助成については、これまでも進めておらず、今後も難しいと考えている。

- 136:【小島丈幸委員】

足助、旭地域など旧東加茂郡や西加茂郡の北部、稲武地域などの子どもたちは、今まで、足助高校や稲武分校に通っていた。勉強ができる子は下宿して、それなりの高校に進んだ。下宿して学校に通うということは想定していないのか。

- 137:【高等学校教育課長】

保護者とともに生活し、支えてもらうことで高校生活を安心して送れる。地理的条件や本人の希望により、学区内で下宿している例は聞いているが、補助はしていない。

- 138:【小島丈幸委員】

長距離通学には時間的ロス、経済的ロスがあり、教育の公平性を欠く。よく検討してもらいたい。豊田市は昔のような下宿がなくなっているため、下宿のあっ旋事業をしている。県立の高校に行くためであるため、県があっ旋してはどうか。

- 139:【高等学校教育課長】

豊田市の例は、市内の高校に通う場合に、市が面談の立会いや契約書の作成などの援助をしている。地域の子を地域で育てるという、市町村ならではの事業であり、県が全域で実施するのは難しい。奨学金などの支援が精一杯である。

- 140:【小島丈幸委員】

高校生でも下宿している人がいる。平地に住んでいる人には分かりにくい。検討してほしい。

- 141:【杉岡和明委員】

全国学力・学習状況調査について、2007年から3年間、2009年には犬山市も加わり、名実ともに全員参加の学力テストを実施してきたが、4回目からは抽出方式となった。区切りとして、過去3年の結果を踏まえ、全国的な水準はどのようか。愛知県はどうか。

- 142:【教育長】

3年とも同じ傾向であった。全国の真ん中ぐらいであり、中学校ではやや上であった。愛知県は公立高校の状況を見ても、だんだん良くなっていく傾向がある。問題点としては、質問紙調査での、学習習慣がついていないことである。テレビを見たり、寝るのが遅いなど、学習習慣が身についていない。身につけさせれば、学力も上がると考えている。

- 143:【杉岡和明委員】

傾向や課題に対して、しっかり取り組むべきである。先日新聞に載っていたが、抽出は約3分の1の30パーセントに絞り、抽出されなかったところは希望参加となる。対象漏れが6割有り、漏れた学校もそれなりに希望して実施するが、参加率が愛知県は最低であった。公立学校の3万1,580校で参加は30.9パーセントの9,751校であり、外れた学校の内、約63パーセントの1万3,794校が自主的に希望参加した。抽出された学校と、抽出に漏れたが参加を希望した学校を合わせると、実施率が約74パーセントである。参加率1位は、100パーセントの秋田県であり、学力テストで上位になったところは100パーセントである。愛知は25.4パーセントであり、最も参加率が低かった。参加率が低いから悪いと言っているわけではないが、違和感がある。愛知県の中で対象校は何校で、抽出校は何校、参加希望校は何校、合わせて何校だから何パーセントになるのか。

- 144:【義務教育課長】

対象校は小学校が114校、中学校は96校で合わせて210校であり、抽出率は14.7パーセントである。全国では、小学校の抽出が5,383校、中学校が4,368校で合わせて9,751校であり、抽出率は30.9パーセントである。愛知県の場合、11市町村が、抽出から漏れたが参加を希望した。

- 145:【杉岡和明委員】

11市町村というと、校数は何校か。

- 146:【義務教育課長】

小学校が109校、中学校は42校で合わせて151校であり、希望した学校は抽出から漏れた学校の12.4パーセントである。抽出と希望利用校を合わせると361校で25.4パーセントである。

- 147:【杉岡和明委員】

参加率が最低であるが、県教育委員会としてどうとらえるか。4月に行ったテストの結果が秋に出るという問題はあるが、今回は自分の学校で採点もでき、使い勝手が良くなった。学力テストを3回やって、愛知の傾向が分かってきたのか。理屈を言いながらも全員参加のテストをやった結果、果実ができるはずである。無理強いはできないが、希望参加が他県に比べてこれだけ少ないと、3年間の果実が無駄になるのではないか。県から市町に言うのではないにしても、県教育委員会としての考え方などを示しても良いのではないか。

- 148:【義務教育課長】

抽出率が低かった理由としては、どこを抽出しても精度の高い結果が得られるという証である。県域でくまなく教育が行き渡っているため、少ない抽出校でも精度が高い。希望率が少ないのは、県内の90パーセント以上の市町村は独自の学力テストを実施し、一人ひとりの状況を把握していることもある。また、学力テストは国語と算数・数学しか実施しないため、ある意味偏っている。希望したところは、先生が採点・分析できるし、業者に委託もできるが、先生の場合は採点にばらつきが出てしまう。また、業者委託は費用がかかる。そのため、希望が下がったのではないかと思う。県として一律参加などの依頼はできず、市町村の考えを尊重したい。

- 149:【杉岡和明委員】

抽出校だけで流れなどが把握できればよいが、3年間実施したため、資料としては県の宝となる。次年度以降、県教委として目配りしながらやってほしい。

日露戦争といえば、1904年、ポーツマス条約などが知られているが、日本の全権大使は誰であったか。

- 150:【高等学校教育課長】

小村寿太郎である。

- 151:【杉岡和明委員】

日清・日露戦争などは歴史を勉強すれば必ず出てくる言葉である。1904年、ポーツマス条約、小村寿太郎、そしてどうなったかなどを勉強するが、今の中学校の教科書には小村寿太郎の名前が出てこない。愛知県で使用されている教科書3種類全部を見た。名古屋市は教育出版、その他のかなりの地域が東京書籍、その他は日文であった。日文は日本文教出版のことであり、2種類ある。1つが「中学生の社会科歴史」で、もう1つが昔の大阪書籍が出版している本で、「中学社会歴史的分野」である。尾張東部、海部地区、知多地区は日文の「中学社会歴史的分野」を選択している。愛知県の名古屋市以外は東京書籍か大阪書籍で、名古屋市は教育出版であるが、東京書籍や大阪書籍の教科書には勝海舟が載っていない。小村寿太郎、明治天皇、東郷平八郎も載っていない。少なくとも、幕末、明治維新を学ぼうとしたときどう説明するのか。坂本龍馬が亡くなった翌年、西郷隆盛や勝海舟が明治維新を起こした。日清・日露戦争でも、小村寿太郎抜きでどう説明するのか。20年度の小学校の学習指導要領の103ページに、我が国の国家・社会に大きな働きをした42名が例示してあり、卑弥呼から野口英世までの42人が載っている。文部科学省が覚えさせる42人が、中学校の教科書に載っていない。勝海舟などを外す意味が分からない。愛知県の中学生は、3年間小村寿太郎を学ばない。名古屋市以外の中学生の教科書には、勝海舟、明治天皇も載っていない。だれが教科書を採択するのか、また、どうやって採択するのか。

- 152:【義務教育課長】

県の教科用図書選定審議会が採択の基準を示し、調査員の報告から選定資料を県が作成し、9つの採択地区に送り、地区ごとに採択するためにさらに調査し、公正に採択する。9つの採択地区では、市町村の教育委員や保護者の代表、教員の代表など様々な分野から委員が選ばれている。

- 153:【杉岡和明委員】

私が先ほど言ったことで、事実関係において誤りはないか。

- 154:【義務教育課長】

具体的な人物が記載されているかを今ここで確認するのは難しいが、採択された教科書は国の検定を通っている。

- 155:【杉岡和明委員】

国の検定を通った中から一番いいものを選ぶ。尾張東部教科用図書採択地区協議会を否定するわけではないが、歴史は必然があると思う。勝海舟、明治天皇、小村寿太郎らが載っていないことについて、県教委として、そういうことを知っていたならば、誤っているのではないか。指導要領にある固有名詞が避けられている。愛知県内の中学生の教科書に出てこないのはおかしいと思う。知らないのであれば、県教委として調べる必要があると思うが見解はどうか。

- 156:【教育長】

教科書は文部科学省において、社会科であればこの中から選定しなさいと、検定を通っているものの中から地域で決める。県が指定するのではない。9つの地域内で同じ教科書を使う。指摘された事実は、正直なところ、知らなかったが、本来教えるべき事柄は載せなければならない。載っている人物についての議論は検定段階での話だと思う。各地区の選定委員会で教科書を選んでいるため、最低限必要な内容については検定の段階での話だと考えている。

- 157:【杉岡和明委員】

地区の協議会には教育行政の関係者が入っているが、知らないまま選定が通っているなら、作為的なものを感じる。もし知っていて見過ごしているのであれば理由を聞きたい。私も知らなかった。昔の教科書はいろいろな人が入っていたが、欠かすことのできない人が抜けているのは、やってはいけないことである。歴史を語るには、教育委員会として事実をしっかり受けとめて、検証してほしい。