県政報告

平成21年一般会計・特別会計決算特別委員会

2009年11月5日

(主な質疑)

- 1:(主な質疑)

《教育費関係》

【長江正成委員】

決算に関する報告書の312ページの学校給食物資検査委託費について、説明文で学校給食の安全を図るためとある。今までも事故米やギョーザ事件などがあり、最近では、食用油でメーカーが製造中止するというようなこともあった。食の安全は消費者も、各家庭でも非常に気にしているが、ここで検査をしているもので、安全性が黒なのか白なのかよく分からないような食品に対して、どのような基準で検査をしているのか。

- 2:【健康学習課長】

給食に用いる食品については、学校給食衛生管理基準により検査を実施している。細菌類・食品添加物・農薬物などを検査しており、食品衛生法に基づく規格基準により検査を実施している。

- 3:【長江正成委員】

一つの特定の食材に対し、抽出して検査するのか。

- 4:【健康学習課長】

使用頻度の高い食品を抽出して検査を実施している。教育委員会では県立で使用する食品を、市町村教育委員会では市町村の学校給食を検査機関に依頼して実施している。

- 5:【長江正成委員】

安全性が黒か白かよく分からないような食品に対して、抽出基準を持っているのか。

- 6:【健康学習課長】

検査項目は、学校給食衛生管理基準で決められている微生物検査・理化学検査について行っており、その項目は、決められた基準内であるのか超えるのかで検査結果が出てくる。例えば、昨年度の毒入りギョーザで検出されたメタミドホスは、その当時の検査項目に入っていなかったが、現在ではそのような事例を踏まえてメタミドホスの検査も、学校給食会において実施している。

- 7:【長江正成委員】

危なそうなものに対して学校給食では使わない方がよいという判断は、この検査ではしていないということか。

- 8:【健康学習課長】

問題の生じたものついては、すぐ各市町村教育委員会及び県立学校に対して情報提供し、学校給食には使用しないように連絡している。すべての食品を検査できるわけではなく、特に加工食品はなかなか検査が難しいということもあるので、原材料、加工日、産地や流通経路などの情報把握に努めるよう生産履歴、トレーサビリティーを確認するように市町村教育委員会や県立学校にお願いしている。

- 9:【長江正成委員】

同じページの安全教育指導費について、地震防災セミナーを高校生に対して実施したとあるが、これは高校生を対象に防災訓練を実施したということか。

- 10:【健康学習課主幹(振興・安全)】

このセミナーは、いつ地震が発生するか分からない状況の中、高校生に災害に対する知識や技能を習得させるとともに、今後災害が起こった時に確実なボランティア活動ができるような将来の防災リーダーの育成を目的として実施している。

- 11:【長江正成委員】

実際の地震防災で体験することが大事だが、このセミナーで実際に高校生が地震の揺れを体験することもあったのか。

- 12:【健康学習課主幹(振興・安全)】

このセミナーの内容は、大学の教授やNPOの講話と実際の救急救命法の実技や起震車の体験である。併せて阪神淡路大震災の爪あとや復興の様子を兵庫県に1泊2日で見に行き、実際の被災者の話を聞き、全国で唯一環境防災科を設置している兵庫県立舞子高校の生徒とのディスカッションも行った。

- 13:【長江正成委員】

このセミナーに参加した学校数と高校生の数はどのくらいか。

- 14:【健康学習課主幹(振興・安全)】

平成16年度から実施しており、毎年度、私立や名古屋市立も含めて10校の高校から生徒4人と教員1人で毎年度50人の参加者で実施している。

- 15:【住田宗男委員】

決算に関する報告書の293ページの愛知スーパーハイスクール研究指定推進事業費は15校で約2,500万円かけて実施した。また、決算に関する報告書の302ページの総合学科設置、コース制設置等で約4億円かけて総合学科の設置を行った。この二つの事業があるが、目的と効果に違いがあるのか教えてほしい。

- 16:【高等学校教育課長】

愛知スーパーハイスクールの事業は、教育課程に関する先進的な研究を行う学校として5校指定し、また運動部や文化部の部活動において、全国的なレベルにチャレンジするといった取組として更に10校指定した。スーパーハイスクールの教育課程では旭丘高校や瑞陵高校のように理数分野において、大学や研究所と連携して、その分野に関心のある生徒を主体にしながら通常の学校の授業では経験できないような比較的高いレベルの学習活動に参加させることにより、生徒の意欲を高めるとともに生徒たち自身や教員が様々な新しい教材を作成し、それを他校に普及させることもねらいに含めて事業指定して進めている。

ほかに、昼間定時制を設置している刈谷東高校では、入学している生徒たちにとって、コミュニケーション作りが課題であることから、演劇の授業を実施することでコミュニケーション作りを図っている。生徒が地域に入って一緒に参加し、ワークショップを行いながら新たな教材作りを進めている。また、総合学科の話があったが、岩倉総合高校もこの教育課程分野に指定し、県立芸術大学と連携して、通信により大学の先生に直接美術の授業に参加してもらう取組をしている。したがって、スーパーハイスクールは、今後、県立高校が新たな教育課題に取り組んでいく上で、先進的・実験的な取組を積極的に各学校に促すことによって、今後、他校への教育の広がりにつなげていこうというものである。

それから、総合学科であるが、学校全体として従来の普通科や専門学科のそれぞれの特色を踏まえながら、普通科では生徒の将来職業に向けての学習の機会を広げたほうがよい、また、専門学科では一つの特定の分野だけでなく教育的な部分も含めて学習分野を広げたほうがよいといったニーズも踏まえながら、それぞれの地域の学校の状況を勘案し、総合学科に改編した。生徒たちが将来に向けての具体的な自分の生き方を考えながら幅広い科目から自分の学びたいことを選び、3年間の学習活動の中で自分の将来の職業選択を進めていくというねらいで、全国的な文部科学省の方針にのっとり、通学可能な範囲で1校設ける趣旨で県内にこれまで9校の県立高校に設置した。それぞれの学校において、その目的に沿う学習活動、教育課程の編成を進めてきたので、地域において総合学科に対する中学生の入学希望が徐々に増えており、卒業した生徒からも地域の中に入ったり、あるいは進学しながらかなり目的意識をもって先に進んでいる。それぞれ卒業後の活動など、地域からは多くの信頼を得ており、一定の成果があったものと理解している。

- 17:【住田宗男委員】

将来の計画を見ると、総合学科の設置とスーパーハイスクールの両方を更に検討していくのか、どちらか一方に決めていくのか。

- 18:【高等学校教育課長】

総合学科の設置などについては、県立高等学校再編整備実施計画に基づいて9校を8年ほどの間で徐々に整備を進めてきた。まだ、開校して間もない学校も2校あるので、それらの成果を踏まえながら今後、専門学科、普通科、総合学科のバランスを考えながら改めて検討していくことになると思う。

スーパーハイスクールについては、来年度もう一年事業がある。それらの成果を踏まえながら、先進的な取組や当面する課題に対してどのように取り組んでいくのかという事業であるので、今回の取組の成果を踏まえながら検討していきたい。

- 19:【住田宗男委員】

今までは、専門学科を総合学科に変えた所の施設費はそれほどかからず、比較的うまくいっているが、普通科から急に変わった所は施設も整備されておらず、どちらかといえばうまくいっていないように思えた。スーパーハイスクールは、実践的なものにした所でも2,500万円ほどかかっているが、総合学科は施設から始めなければならないので、それなりにお金が必要である。もっと少ない額で行えると思っていたが、スーパーハイスクールのほうがやりやすいと感じたがどうか。

- 20:【高等学校教育課長】

総合学科はかなりの施設・設備が必要となる。人的な加配も必要になる。それに対して、スーパーハイスクールは、それぞれの課題に対して既存の施設設備をベースにしながら、理科や新たな取組をしようと思えばそれに関する設備や備品などが必要となる。また専門的な指導者、高度なものをある程度取り入れようとすれば、いろいろな人件費なども必要となってくるので、そのような分野では一定の費用を要することになってくる。スーパーハイスクールには、生徒や職員の活動費も入っているので、当該年度では比較的多額であるが、徐々に減らしながら成果をためて他校に普及していく経費も含まれているので、総合学科と比べればかなり限られた費用で推進できると思う。

- 21:【米田展之委員】

決算に関する報告書の289ページの高等学校等奨学金貸付金について、県では8億円近い費用で行っているが、去年と比べて増えているのか。

- 22:【高等学校教育課主幹(奨学)】

平成20年度は2,631名、19年度は2,503名であり、100名ほど増えている。経済的な悪化はそれほど出ていない。ところが今年は3,100名で600名ほど増えており、かなりの伸びとなっているので、前回の9月の時に予算を補正して増額の貸付をしている。

- 23:【米田展之委員】

昔は育英会であったが、機構改革で独立行政法人になっている。違いは何か。

- 24:【高等学校教育課主幹(奨学)】

県でやっている高等学校等奨学金は、旧日本育英会が平成17年度に統廃合となったため、大学分は国が実施し、高校分については都道府県が実施することとなっている。大学は日本学生支援機構、高校は都道府県という住み分けになっている。

- 25:【米田展之委員】

きめ細かくPRをして、使い勝手のよいものにしてもらいたい。

決算に関する報告書の325ページの県外私立高等学校奨学資金補助金とはどのようなものか。

- 26:【私学振興室主幹(助成・指導)】

県外私立高等学校奨学資金補助金は、本県に住んでいる親、生徒が、隣接する岐阜県、三重県、静岡県、長野県の4県の私学に在学した場合に、県内の私立学校授業料軽減と同じ所得基準で授業料軽減補助を行う事業である。

- 27:【米田展之委員】

よく分かった。

決算に関する報告書の297ページの特別支援教育体制推進事業費について、一宮市に行ったときにもアスペルガーが増えているということであった。学習障害や注意欠陥多動性障害、高機能自閉症は広い考え方ではアスペルガーに入るが、愛知県では増えているのか。

- 28:【特別支援教育課長】

国の調査によると、平成14年度の調査で小中学校の通常の学級に6.3パーセント在籍している。その後の国の調査はないので、現在のその調査が生きているということである。本県では、独自に小中学校全域を平成19年度と21年度に調査した。平成19年度の調査では2.63パーセント、平成21年度の調査で2.93パーセントと本県においても増えている状況である。

- 29:【米田展之委員】

本によれば、シリコンバレーでは比率が高く、16人に1人ということであるが、アメリカの調査でも毎年すごい勢いで増えている。この教育システムは、そのような態勢に応じて作ったものであると思う。420万円ほどかけて障害研修等を行っており、受講生からのアンケート調査を取っていると思うが、どのような効果があったのか。

- 30:【特別支援教育課長】

各種の発達障害研修の受講生からは、発達障害そのものの理解、例えば今まで机の上を走っていた子どもが発達障害、注意欠陥多動性障害であることが理解できたなど、確実に小中学校の先生の発達障害の子どもたちへの理解は進んでおり、アンケート調査にも子どもの発達障害が理解できたという回答があった。

- 31:【米田展之委員】

春日井で小学校の登校拒否になった児童が、小児保健総合医療センターのアスペルガー専門の先生に診察をしてもらったらアスペルガーと分かり、その小学校の中で特別支援学級が作られた。

学校の教員も専門医の知識を共有していると思うが、未知の新しい分野なので専門家としっかり連携しながら行ってほしい。

- 32:【直江弘文委員】

決算に関する報告書の293ページの愛知スーパーハイスクール研究指定推進事業費について、2、3年前に国は500校の総合高校を作る方針を出した。愛知県では、20校ぐらいだと思う。公立高校で希望者をすべて入学させて勉強をさせるのではなく、総合高校やコース制でメニューを多くして、自分の好きなものを選ばせて興味のあることをやれば身に付くし成果も出る。興味のないことをやらされると、ストレスがたまり、不登校や非行といった形になって現れてくる。普通高校を7割以上にするのではなく、本当に生徒の特性が引き出されるような、将来スキルアップして社会に出て行ける公立高校に変えていくべきであると思う。

東京の高校に、インターンシップを行う所がある。1年生は1週間、2年生は1か月、3年生は3か月、工場へ勉強に行く。第一線の技術者が教え、半分くらいが就職している。普通高校、普通大学へ行き、会社に入っても何の技術もないので辞めてしまう。親は元気で面倒を見てしまうので、ニートやフリーターになってしまう可能性がある。現場や社会に密着した形の教育制度に変えていく必要がある。なぜ専門学校が流行っているのかというと、資格社会であり公教育にとらわれないからである。大学を出て専門学校に入る時代である。資格を取りに専門学校へ行き、また学校に戻って自分の好きな専攻・専門をやればよい。もう少し柔軟に考え、自分の所ですべて施設も設備も整えるのではなく、専門学校も活用したいろいろな形の時代に合わせた高校のあり方を追求すべきだと思う。

- 33:【学習教育部長】

東山工業高校の敷地を使用した総合技術高校においては、1年生から3年生までの本科とそれに積み上げた専攻科を設置して、インターンシップを長期間行い、学校内の教育・学校外の現場の実習を組み合わせ、本県の様々な工場で即戦力として働けるような人づくりを考えている。

それから、スーパーハイスクールは既存の学校で、例えば理科の能力の高い学校では、実験設備を整えたり、大学の先生を呼んで大学の初歩的な教育を行い、教員も生徒と一緒にレベルアップを図る。運動部や文化部活動も研究指定として行っており、サッカーの全国レベルの学校では、コーチを外から呼んで指導をしてもらったり、ブラスバンドの強い学校は、ブラスバンドの優秀な人を呼んだり、楽器にお金をかけられるように予算が組まれている。

また、総合学科については、従来の普通科における座学中心の勉強、専門学科、最初から進路を決めていない子どもたちのために第三の学科として総合学科を作ったので、座学とともに自分で選んだ様々な実業系の科目も勉強できる。例えば、岩倉総合高校では、陶芸の教室やデザインの教室もある。このようなことで普通科を作るよりもお金がかかっている。予算についても平成9年度から従来の普通科・専門学科にこだわらない新しい学校づくりを少しずつだが、進めている点を理解してほしい。

- 34:【直江弘文委員】

評価はしている。自分の得意なことに触れさせ、早く気付かせて、それを伸ばせたらよいと思う。

決算に関する報告書の299ページに相談事業費があるが、子どもたちの悩みはどのようなものがあるのか。

- 35:【高等学校教育課長】

学校において、学習に興味が持てない、授業についていけない、周りの友達や先生との関係がうまくいかないという問題が比較的相談の中でも多い。

- 36:【直江弘文委員】

やりたくないことをやらされていると面白くないし、いじめなどにもなるのではないか。根本的に心のストレスを取り除くことが必要である。好きなことをやればストレスはたまらない。総合学科の成果も出ているので、スピードアップして総合高校をどんどん増やしていってほしい。

また、食育について地産地消と言われる時代で、小中学校の給食の米は半分以上が愛知県産を使用しているとのことだが、地域で食材を調達するということをやってもらいたい。長野の学校に行った時に、給食を作っている人が教室で給食の話をしていた。月に一度、保護者にも同じ食事をしてもらい、ほとんどが地産地消で地元の食材を使用していた。地元で作っている人にも張り合いが出るし、食育にもつながると思う。そのような給食の形にしてもらいたいと思うがどうか。

- 37:【健康学習課長】

地産地消の推進を図っているところであり、例えば、6月は食育月間、19日は食育の日ということで、6月19日を中心に「愛知を食べる学校給食の日」を設けて全市町村、県立学校の夜間定時制にもお願いしてなるべく地場産物を使用してもらうということで、今年度もすべての学校で取り組んでもらったところである。学校給食で地場産物を使用する割合の目標値を平成22年には35パーセント以上との目標値を定めているが、現状値は34.7パーセントであり、地域の産物を活用してもらうようそれぞれの学校で努力してもらっている状況である。各学校では、食育についての年間計画を作成し、学校全体で継続的に地域の人たちも巻き込むような形で進めるようお願いしている。また、食育の中心的な役割を果たしている栄養教諭の配置拡大も進めているところである。

- 38:【直江弘文委員】

7割から8割のものが地元で調達できるよう頑張ってほしい。子どもたちを、実際に野菜などを作っている現場に連れていくことも食育である。ぜひとも地産地消の給食を進めてもらいたい。

- 39:【深谷勝彦委員】

高知県の学校で、子どもたちに田植えをさせて稲を収穫し、自分たちの給食で食べる取組をしていた。また、近くの畑で野菜の栽培も行っていた。愛知県では学校から近い所に田畑があるのかということもあるが、実際に収穫をして、食べることも食育であると思うがどうか。

- 40:【健康学習課長】

地産地消を進めるに当たっては、各学校でいろいろ工夫しており、実際に作物を学校の菜園や近くのほ場を借りて栽培し、それを収穫して学校の給食に利用しているところもある。

また、近所の牛を飼っている所に行き、乳しぼり体験をしている所もあり、給食を通じた食育が中心ではあるが、理科の時間、家庭科の時間や総合学習の時間を活用して作物を作って収穫し、それを食べる食育を進めているところである。

- 41:【深谷勝彦委員】

子どもが穏やかになったとか、物事を自分たちで真剣に考えるようになったという実績が出ているとのことなので、作ることからやらせることは大切であると思う。

ただ、学校教育は余りにも教えることがたくさんで、5日間の教育ではとても追いつかず、そのようなことをする時間が取りにくいということである。土曜日は半日でもよいから、子どもの教育は週6日しっかり教えるのがよいと思うがどうか。

- 42:【義務教育課長】

授業時数については大変大きな問題である。週5日制で、前の学習指導要領の時に時間数が減ったが、今回の新しい学習指導要領では授業時間数は増えている。多少は振り子が戻ってきていると思うが、週5日制については難しい問題である。少ない授業時間数の中でも、現場で充実した授業を行っていきたい。

- 43:【深谷勝彦委員】

決算に関する報告書の306ページのみあい養護学校の建設費が17億円ほどあるが、そこには土地代は含まれているのか。

- 44:【財務施設課主幹(管財・整備)】

用地は、県農林水産部からの所管替えを受けた土地を使用しているので、土地の購入費はかかっていない。

- 45:【深谷勝彦委員】

県有地ということか。

- 46:【財務施設課主幹(管財・整備)】

そのとおりである。

- 47:【深谷勝彦委員】

半田養護学校も喫緊の課題である過大化解消という問題を抱えており、以前はいろいろな話が間接的にも耳に入ってきたが、今は聞かなくなった。その経過を聞かせてほしい。

- 48:【特別支援教育課長】

現在は、元平和高校を活用した新設養護学校に着手している。その次の喫緊の課題として考えているのが半田養護学校の過大化解消である。その解消の方法については、近くの県有施設などを活用した養護学校の新設に着手したいというところであり、具体的には検討中である。

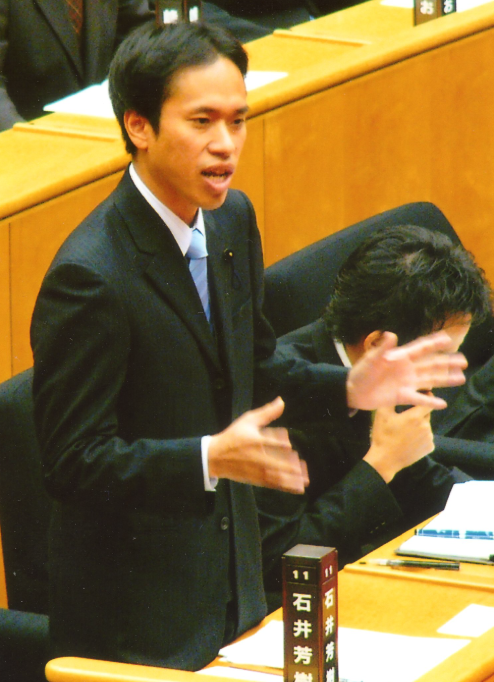

- 49:【石井芳樹委員】

決算に関する報告書の300ページの小学校費、中学校費、高等学校費について、不用額が小学校で約20億円、中学校・高校で10億円以上あるが、主たる理由は何か。

- 50:【財務施設課主幹(管理)】

それぞれの学校費ごとになるが、主に手当の中の退職手当の残が大きな要因になっている。

- 51:【石井芳樹委員】

主要事業の実績又は成果には載っていないが、非常勤講師も入っていると理解すればよいのか。

- 52:【財務施設課主幹(管理)】

非常勤については、給与ではなく報酬という形で支払っているので、報酬が非常勤の執行の対象となっている。

- 53:【石井芳樹委員】

現在、県が雇っている非常勤講師は何人か。

- 54:【教職員課長】

非常勤講師の人数は、小中学校については平成21年度で3,475人となっている。内訳は、小学校1,863人、中学校1,612人である。

- 55:【石井芳樹委員】

県で非常勤講師を雇うと、1時間当たり3,000円ほどであるのか。

また、主にどのようなことをしているのか。

- 56:【教職員課長】

おおよそ3,000円である。非常勤講師の内容であるが、初任者研修の関係、特別な教科で専科として美術や音楽など、また少人数の指導の関係に対して、非常勤講師を配置している。

- 57:【石井芳樹委員】

学校で先生たちが教える役割も増えてきており、先生に対する負荷が高まってきている中で、数字を見ると学校に必ず何人かの非常勤講師がいる。その時間単価は、県や名古屋市は3,000円ほどだが、郡部は2,000円や2,500円と様々であり、自治体によって差異がある。今の実情の中、様々な面で先生が足りておらず、非常勤講師はなくてはならないものだと思う。特に郡部の財政力のない市町村に行くと、多くのお金を払うことができないので、2,000円の時間単価で非常勤講師を雇わなければならない。非常勤講師になる人たちは、時間単価の高い所に行ってしまう。学校の先生を探すのも苦労している。このような中で、これだけ不用額があるなら、県の方で3分の1、また派遣指導主事のように2分の1の補助をすれば、多少なりとも変わってくると思う。市町村が勝手に上乗せをしているというなら仕方ないが、非常勤講師というのは、先生を補助する、学校を補助するという標準的なものになっていると思うがどうか。

- 58:【教職員課長】

非常勤講師の報酬単価は、国の交付税の単価などを県のベースにして計算しており、先ほどおおよそ3,000円と言ったが、県の単価の基準は、小中学校で現在2,862円となっている。また、市町村はそれぞれ単価の設定が違っており、県と同じような単価を使っている所もかなり多いが、市町村によってはいろいろな事情があり、もう少し安い単価のところも現実にはある。

いずれにしても、非常勤講師の採用は、人数を取ることが基本であると考えているので、教育事務所、市や教育委員会などと協力しながら、極力よい人材が採用できるよう連携を取りながらやっていきたい。

- 59:【石井芳樹委員】

そのままお金を市町に回してもらうのが、独自性の教育など様々なことができるということで、一番ありがたいと言っている校長先生もいる。非常勤講師不足で悩んでいる校長先生もいるので、一度実態を把握してもらい非常勤講師が集まらない所に対しては、県の補助、情報も含めて手を差し伸べることを要望する。

- 60:【立松誠信委員】

決算に関する報告書の287ページの市町村派遣指導主事費について、当初予算では、派遣者数は93人で7億6,646万9,000円が計上されていた。愛知県の名古屋市を除いた市町村は60市町村あるが、57市町村に派遣されている。ただし、派遣者数は93人である。事業費は7億6,646万9,000円だったのが、約8億円になっている。派遣先の市町村数は減っているのにもかかわらず、予算のほうが増えたのはなぜか。また、60市町村あるにもかかわらず、57市町村だけ派遣されている。あと3市町村はなぜ派遣されなかったのか。

- 61:【義務教育課長】

60市町村のうち57の市町村の派遣ということで、残り3町村は北設楽郡の設楽町と東栄町と豊根村の3町村である。これについては、3町村からの希望がなかったため配置をしていない。当初予算から流用されている理由は、当初予算の予算単価で一人当たりの単価にルールがあるが、派遣指導主事は教育職の中でも年齢も高く、給与も高くなっており、その差額について流用されている。

- 62:【立松誠信委員】

北設楽郡の3町村は辞退があったとの説明であったが、理由はあるのか。また、比較的給与の高い者を派遣されたということであるが、予算を組む前から分かっていることではないのか。

また、犬山市に派遣指導主事が派遣されていたのか。

- 63:【義務教育課長】

派遣指導主事は、犬山市についても派遣している。

北設楽郡の3町村について、派遣指導主事は県で2分の1、市町村で2分の1を負担することとなっている。財政がひっ迫しており、北設楽郡は2分の1を負担することが困難であると聞いている。ただし、派遣指導主事を派遣しなくてよいのかということについて、子どもたちの指導が十分できているかという心配があると思うが、東三河教育事務所の設楽教育指導室を設置して指導主事を置いている。その指導主事が3町村について指導を補完している。

- 64:【立松誠信委員】

犬山市について、派遣指導主事は平成20年度からではなく、それ以前から派遣されていたと思う。本県の教育委員会としては一斉に全国テストを受験してほしいと思っているし、県内のほとんどの学校が受験してきた。犬山市の状態について、派遣された指導主事から県教育委員会へ報告がされていたのか。

- 65:【義務教育課長】

犬山市の全国学力学習状況調査については、尾張教育事務所を窓口として犬山市と情報交換を進めている。その都度犬山市の情報については、教育事務所へ上がっていくということである。今は、具体的な内容の資料がないが、派遣指導主事が県と市町村とのパイプ役となっている。

- 66:【立松誠信委員】

犬山市の教育長は勇退されるということで、これからの犬山市の教育行政は大なり小なり変化してくると思う。教育は、他の全部の市町村がよく似たことをやっている中で、一つの市町村だけが違うことをやっていては、将来大変な結果を起こすことになってしまう。我が国で、ほとんどの都道府県がAという教育をしているのに、愛知県だけBという教育をしていたら大変なことになってしまう。将来の世代を担う子どもたちの教育というものは、重要なものであると思うので、今後、県教育委員会としては犬山市教育委員会にも大きな眼を開いて、しっかり見極めてもらうように要望する。

決算に関する報告書の288ページの教職員人事費の選考試験費について、当初予算では受験者数は9,946人を想定し、1,063万3,000円で予算計上されていた。決算書では1,101万5,895円とわずかだが38万2,895円増えている。ところが受験者は、志願者数は8,760人、実際に諸都合で受験した人は7,685人と報告されている。志願者数も受験者数も減っているのに38万円ほど増えた原因について教えてほしい。

- 67:【教職員課長】

教員採用試験について、近年、他府県や新聞などでも言われているが、志願者数は減少傾向にある。その中で、各県が様々な方法で、いろいろな県の人に受験してもらえるようしているところである。愛知県においても、関東や関西、静岡県など県外でも説明会を開催し、少しでも多くのよい教員を採用できるように取り組んでいるところである。結果として、当初見込んでいたものよりも若干志願者は減った訳であるが、一定の志願者を確保するための準備などでは、いろいろなところでお金がかかってしまう。その結果、志願者が減り費用も減るという状況にはならなかった。

- 68:【立松誠信委員】

金額は38万円ほどであり、大した額ではないかもしれないが、増えたということの理解ができない。

採用試験で例えば、300人採用しようとした時で今までのレベルと違って素晴らしい成績の人が400人も出てきた場合、今のうちに400人採用してしまうということがあるのか、また、300人採用しようとしていたが、今年は成績が悪いため200人の採用にしてしまうことがあるのか。

- 69:【教職員課長】

採用予定数であるが、一定の採用予定数を決めている以上、欲しい人材が多数いたとしても、その年度はその採用予定者数を確保していくことになる。逆に、その年度は極端に成績の悪い人ばかりであったならどうするのかということであるが、採用に当たっては筆記試験、面接試験などの成績を総合的に判断しているが、その一定の基準に満たないことがあれば採用しないことになる。現在のところ採用枠を満たさないような志願状況であったことは近年ではない。ちなみに愛知県の本年度の試験では、およそ5.4倍の志願倍率であったので、その中でよい人材を取ることができると思っている。

- 70:【立松誠信委員】

よい成績の優秀な人材がたくさんいた時には、ぜひとも確保するように努力してほしい。

私学助成として県から高校教育のために助成をしている。ある大学が資産を増やすために投機的行為をした結果、株で何億円か損したという記事が出た。県の助成が高校だけで使われていればよいが、大学が上にある高校では同じ学校法人の中ということで大学に使われることはないのか。

- 71:【私学振興室主幹(助成・指導)】

経常費補助金は、幼・小・中・高そして専修高等学校や各種学校にも助成しているが、愛知方式15費目ということで、学校法人会計基準に基づく消費支出22費目と設備関係5費目の27費目の内の15費目を対象としている。この対象となった経費の私学決算の2分の1を補助するというのが愛知方式である。話にあった投機的行為は、株ではなくて資産運用のデリバティブ取引だと思うが、高校を持っていない大学の記事が先日新聞に出ていた。これは、基本金の運用の部分だと思うが、私たちの補助は経常経費であり、年度内で消費していく支出に対するものであるので、性格を異にするものである。また、私たちが出している経常費補助金は、決算上も対象費目が定まったものである。私立大学のデリバティブ取引における含み損益という話と補助金とは重なる部分はなく、決算書、実績報告書ももらい、指導検査も実施している。決算書は学校種別ごとに出てきて法人部門と各学校部門に分割され、その学校種別ごとに経常費補助をして実績報告をもらっているので、心配はないと考えている。

- 72:【立松誠信委員】

今の答弁は分かったが、そのような報道をされてから、改めて確認はしたのか。

- 73:【私学振興室主幹(助成・指導)】

メディアで報道された一部の大学法人の中には、検査としては書面検査を行う場合と、現地に行く場合がある。毎年6月に決算書をもらい、補助対象経費の実績、決算上の確認をする。助成対象各法人をすべてやる。決算書は通常5月中にできるが、そのデータを翌年度の補助金の算定に使うので、必ず毎年6月下旬から7月上旬にかけて、各学校法人からすべてもらっている。

- 74:【立松誠信委員】

報道されてから改めてそのことについて確認したのではなく、毎年6月に決算書が出てくるので間違いないと信じているということか。

- 75:【私学振興室主幹(助成・指導)】

決算書は学校法人が作成するので、会計検査いわゆる第三者機関である公認会計士が、その内容について確認しているものをもらっている。

- 76:【立松誠信委員】

改めて確認したか、しなかったのか。

- 77:【私学振興室主幹(助成・指導)】

その部分だけ改めて確認はしていない。

- 78:【金澤利夫副委員長】

決算に関する報告書の287ページの教育総務費で平成20年度はモラルの向上をテーマとして、学校教育活動はもとより、産業労働団体などと共に協力しながら街頭キャンペーンや子どもの手本となるべき大人の啓発活動を行ったということだが、その成果、活動の内容についてどのように分析をしているのか。

- 79:【教育企画室長】

県教育委員会ではアクションプランを策定しており、その中で、家庭・地域・学校が取り組むものとして、重点的に毎年テーマを決めてやっている。平成20年度はその中でモラルの向上を取り上げて活動してきた。その内容であるが、まず、キャンペーン活動として、平成20年8月に名古屋駅前で街頭キャンペーンを実施した。知事・教育委員長・教育委員を始めとして産業労働団体あるいは社会教育団体、その他学校関係者が集まってキャンペーン活動を繰り広げた。各市町村にも連携をお願いしており、県内32の市町でそれぞれ市町が実施するキャンペーンの中でモラルの向上をお願いした。

また、啓発活動として、交通広告を平成20年8月19日から8月25日の間に地下鉄主要駅8駅でポスターなどの掲示を行った。また、知事のメッセージということで、県内の全中学生、私立を含む21万人あまりの中学生に知事のメッセージを配布した。

これらの取組の集大成として、平成21年2月4日にあいちフォーラムをウィルあいちで開催し、子どもと大人のモラルを語る集いを開催して集大成を図っている。最近は大人の規範意識がなくなってきているので、まず大人から手本を見せるという取組をしてきたところである。地道ではあるが、このような取組がじわりと効いてきていると考えている。

- 80:【金澤利夫副委員長】

事業を計画する時には、浸透をどのようにして図りどのような成果があったか検証をし、まとめておく必要がある。県の基本的教育の目標とした訳だが対象は32市町村であり、県内の対象外の所はどうしたのか。

- 81:【教育企画室長】

成果を具体的な数値として表すのは難しい面があるが、最後に400人が集まって、集大成としてフォーラムを開催し、パネルディスカッションをした。子どもの気持ちが伝わる場があってよかった、高校生の発表がユーモアや提案があり楽しかった、フォーラムは素晴らしかったという感想ももらっている。その声を聞いている中では、それなりの成果があったものと理解している。

- 82:【金澤利夫副委員長】

広い範囲の事業をやる場合は、アンケート調査などしっかりとした検証をしなければいけない。

主要な事業の中で、学校安全緊急情報共有化広域ネットワークの充実があるが、報告書のどのページを見ても載っていない。学校に通報された不審者情報が、ネットワークを通じて、保護者が知り得ることができる。このネットワークの充実は重要で、不審者を早く知らせることによって、子どもが犯罪に巻き込まれないようにできる。大きなテーマだが、どのようなことをやったのか。

- 83:【健康学習課主幹(振興・安全)】

ある地域で不審者などが発生した場合に、情報をいち早く各学校、もしくは児童・生徒から各市町村教育委員会に挙げ、市町村教育委員会から管内の学校並びに隣接する市町村教育委員会を通じて情報を伝え、学校から子どもたちに事件の概要を伝えて注意喚起などを行うために迅速かつ広域的に情報を提供していくものである。併せて子どもの安全を見守るために地域住民の目が非常に重要であり、地域の自主防犯団体へも情報を流すなど地域の住民の人たちに見守っていただくことをお願いしている。この事業については、特段、予算的には計上はしていない。通常の事務の中で情報提供などを県教育委員会から関連の市町村教育委員会に提供したり、県警と連携を取りながら情報のやり取りをしている。

- 84:【金澤利夫副委員長】

確実に機能するように改善と定着を図ってほしい。保護者のメールということになればプライバシーやスピードの問題もある。県教育委員会から市町村教育委員会へとゆっくりでは困る。当該犯罪あるいは犯罪が起きそうな不審者が発生した時には、いち早く校長かだれかがそれをメールで保護者に知らせてほしい。もう少し取り組んだ内容を説明してほしい。

- 85:【健康学習課主幹(振興・安全)】

このような情報については、迅速性が第一である。このネットワーク自体については、市町村教育委員会が、知りえたら速やかに管内の学校や近隣の学校に情報提供するし、より広域的に情報を提供する必要がある時には、県教育委員会を通じてより広域的に全県的に情報を提供するようにしているが、各学校においては、それらを保護者などに情報提供する必要があるので、メールや連絡網などの電話連絡によって、保護者の方にもいち早く情報を提供し、子どもたちの安全を見守ってもらう体制を整備しているところである。今のメール配信であるが、おおむね名古屋市立を除く、公立の小学校で約8割以上の学校が、中学校で約7割以上の学校がこのような取組をとっており、年々この数字は上がってきている状況である。

また、このネットワーク自体の改善については、昨年の5月に豊田で高校生が殺害されるという大変痛ましい事件が起きた。それを受けて、このネットワークの情報提供の体制をより整備していこうと、伝達する情報の基準や伝達方法・範囲についてより充実させた運用のガイドラインを昨年の7月に策定した。これに基づいて、各市町村教育委員会を中心として、迅速な情報提供がされているところである。

- 86:【金澤利夫副委員長】

より充実ということになった時に、全県内を漏れなく対象としてやらなければならない。不審者というのは、そのエリアにずっといるわけではない。したがってそのような市町村境界というものは本当になくなるような、そのメール配信はその学校の隣接する市町村に届くくらいの配慮が必要である。ガイドラインを策定し、より進化させているので、よりよいものにするように要望する。

決算に関する報告書の301ページの施設整備費で、耐震化の進ちょく状況を小中学校も含めて教えてほしい。

- 87:【財務施設課主幹(改革・計画・助成)】

小中学校については、設置者である市町村教育委員会で措置をしている。それに対して、国において補助をしている状況である。現在の小中学校の状況であるが、県内市町村の小中学校が1,399校ある中で、対象となる建物は6,776棟ある。そのうち、既に耐震化が済んでいる棟は、合わせて5,860棟であり、残りの916棟が平成21年4月1日現在、耐震化が済んでいない建物である。全体に占める耐震化の割合であるが、小中学校の場合は、86.5パーセントまで進んでいるという状態であり、全国の順位では第6位である。県としては、引き続き市町村に対して、耐震化の一層の促進を求めていきたい。

- 88:【財務施設課主幹(管財・整備)】

県立学校の耐震化の進ちょく状況については、平成14年度から18年度の間で、いわゆるCランクの建物についてはすべて耐震化を完了している。平成19年度から引き続いてBランクの建物を順次耐震改修を実施しているところである。本年4月1日現在の県立学校における耐震化率は66.9パーセントである。

- 89:【金澤利夫副委員長】

教育委員会として取り組むべき主要な事業として、高校の耐震化を説明している資料を見ると、平成27年度の完了を目指すと書いてある。市町村は86.5パーセントまできているのに、県立学校の耐震化率が66.9パーセントでは低すぎる。平成27年度に完了を目指すとあり、これが耐震化の進ちょくを遅らせている理由になっていると思うが、どのような見解を持っているのか。

- 90:【財務施設課長】

平成27年度に完了目標としているのは、県で計画を立てた地震アクションプランによるものである。県立学校で66.9パーセントと答弁したが、現在、特別支援学校においては86パーセントまで進んでいる。財政的な事情もあるが、なるべく特別支援学校を先行させてやっていきたいと考えている。財政がかかわってくるので、毎年予算の時に検討しながら今後も進めていきたい。我々もなるべく早くやりたいことは変わりない。

- 91:【金澤利夫副委員長】

建物を建て替えることが、耐震の完了だと思っているかもしれないが、今は耐震の手法が非常に進んでいる。建物を壊さず、内部に影響のない外部から補強する方法なら、経費が少なくて改修ができる。方法論まで検討して、平成27年度までに完了するという目標を短くすることはできないか。耐震の方法を研究して、工夫して前倒しできるか検証をすべきではないのか。

- 92:【財務施設課長】

計画をなるべく早くやれる方法があれば、見直しながらやっていくべきと考えているが、今現在、耐震化のやり方としては、県立学校については建設から年数がたっているため、耐震化と外壁塗装、屋上防水なども併せて行う方法などと、既に老朽改修を一部終わっている部分については耐震補強のみ行う方法といろいろと考えて行っており、そのやり方でアクションプランの計画年度である平成27年度までの範囲でやっていきたいということである。指摘のとおり、事情が許せば何らかの方法を検討していきたいと考えている。

- 93:【金澤利夫副委員長】

技術的に勉強して検討すると言えないか。

- 94:【財務施設課長】

私どもにも技術職員はいる。耐震化の工事等大規模工事については、建設部にお願いする部分もあるので、よく考えてみたい。

- 95:【金澤利夫副委員長】

教育委員会の要員で全部やるということではなく、県庁内には技術者もいるので、連携を密にしながら、ぜひ取り組んでほしい。

決算に関する報告書の300ページに高等学校費があるが、高等学校の全日制の進学率が愛知県は沖縄県に次いでワースト2位であると聞いた。計画進学率が93パーセントで、実質は90.5パーセントである。この差はなにか、また取り組み状況を教えてほしい。

- 96:【財務施設課主幹(改革・計画・助成)】

愛知県が他県と比べて進学率が低いという状況は、愛知県の特色ともいえるかもしれないが、いろいろな方面の進路選択が広いということである。例えば、就職率が全国では1位であるとか、専修・専門学校への進学が多いという状況があり、そのようなことも愛知県が全国的に見ると低いということになるかも知れない。計画が93パーセントで実績が90.5パーセントである。どのように取り組んでいるかということについては、教育委員会としては、県立学校については魅力に富んだ、活力にあふれるような県立学校を推進し、生徒に多様な学校選択が行われるように努めていきたいと考えている。

進学率が低い理由の一つは、欠員であり、欠員の解消としては、県立学校だけではなく私立学校もあるので、私立学校に対しても欠員解消に向けた努力を要請するようなことをしていきたいと考えている。とりあえずは、93パーセントに近づけるように頑張っていきたい。

- 97:《環境部関係》

【直江弘文委員】

衣浦港3号地広域最終処分場の埋立計画期間はどのくらいか。

- 98:【資源循環推進課主幹(調整・広域処分)】

埋立計画期間は、護岸等建設整備が2年、埋立期間が13年の計15年である。

現在建設工事期間が延長されているが、公有水面埋立免許との兼合いもあるため、15年で埋立を終了する予定である。

- 99:【直江弘文委員】

廃棄物の再資源化が進んでいる現在、より埋立期間は長くなるべきであると思う。ちなみに、現在運営しているアセックの名古屋港南5区廃棄物最終処分場は当初計画と比較して埋立期間は長くなったのか。

- 100:【資源循環推進課主幹(調整・広域処分)】

南5区廃棄物最終処分場は途中で埋立期間の延長をしているため、当初計画と比較して埋立期間は延長されている。

- 101:【直江弘文委員】

南5区廃棄物最終処分場に埋め立てられている品目としては、どのようなものが多いのか。

- 102:【資源循環推進課主幹(調整・広域処分)】

一般廃棄物では焼却残さが多く、産業廃棄物では燃え殻、無機性汚泥、鉱さい、ダスト類が多い。

- 103:【直江弘文委員】

焼却灰なども今はリサイクル可能であるため、最終処分量が多いのはおかしいと思う。もっとリサイクルできるものはリサイクルし、最終処分量を極力減らしていくべきではないか。

- 104:【資源循環推進課主幹(調整・広域処分)】

もちろん廃棄物の最終処分量を減らすことは重要であり、環境部としても3Rの推進を掲げて取組を進めているところである。

しかし、リサイクルを推進しても、どうしても最終処分せざるを得ないものもあるため、そういったものの最後の受け皿として、最終処分場の確保は必要である。

- 105:【直江弘文委員】

もっとリサイクル技術を発展させて、最終処分量を更に減らす努力が必要なのではないか。埋立計画期間が13年というのも、少し甘いと感じる。3Rを更に推進するとのことであるが、その決意を伺う。

- 106:【環境部長】

3Rを推進し、廃棄物のリサイクル率を上昇させ、最終処分量を減らすことが大変重要であることは重々承知しているが、どうしても最終処分せざるを得ない廃棄物の受け皿となる最終処分場の確保も必要であり、この両者は互いに必要不可欠な施策であることは理解してほしい。

また、13年の埋立計画期間は今後の社会情勢により変動していくことが考えられるため、運営主体であるアセックとよく協議・調整して柔軟に対応していく必要があると考えている。

- 107:【直江弘文委員】

アセックへの出資者にも役員にも愛知県産業廃棄物協会は入っていない。中小企業がもっとアセックの最終処分場へ廃棄物を搬入することができるようにするためには、愛知県産業廃棄物協会がアセックの役員に入るべきであると思うがどうか。

- 108:【資源循環推進課主幹(調整・広域処分)】

アセックの廃棄物最終処分場には、企業によって受け入れが可能、不可能であるというような制限はなく、どのような企業でも廃棄物の受入れ基準を満たしていれば最終処分場へ搬入することができるようになっている。

また、アセックでは、役員構成について、公益法人制度改革関連法が昨年12月に施行されたことも踏まえて、愛知県産業廃棄物協会を役員に加えるかどうかということも含め、検討していきたいと考えている。

- 109:【直江弘文委員】

現在、アセックの最終処分場への廃棄物搬入は大企業からのものが多く、中小企業からのものは少ないと感じる。これはアセックの役員に愛知県産業廃棄物協会が入っていないことに起因していると思うので、愛知県産業廃棄物協会をアセックの役員に加えることについては強く要請してほしい。

産業廃棄物の不適正処理防止のため、監視活動を始めとした規制指導は大変重要であると思うが、平成20年度の実績はどうか。

- 110:【廃棄物監視指導室主幹(監視)】

平成20年度は産業廃棄物の排出事業者を始め、収集運搬業者、中間処理業者等に対し、延べ6,056件の立入検査を実施した。このうち、不適正処理がなされている案件は449件発見され、指導を行った結果、390件については改善された。

残りの59件については継続案件として、引き続き粘り強い指導を続けていきたいと考えている。

- 111:【直江弘文委員】

アジア環境技術協力事業費については、具体的に何をしたのか。

また、中国に実際に行って、現地の廃棄物問題の状況はどのようであったか。

- 112:【環境政策課主幹(企画・広報)】

江蘇省から、環境の専門家を派遣してほしいとの要請が平成19年度にあり、20年度には、江蘇省と本県との間で経済交流に関する協定書を締結した。

昨年、現地の事前調査を行い、今年2月に徐州市の汚水処理場、連雲港市の廃棄物処理場に専門家を派遣し、技術指導を行った。中国の廃棄物の現状については、現地の話では、下水道の汚泥処理など、十分でない面があり、脱水汚泥の有効利用など、細部に渡って技術指導を行った。

- 113:【直江弘文委員】

中国の環境の状況は、日本に比べてまだまだである。中国では、黄砂、酸性雨、漂着ごみの問題などがあり、日本はもらい公害の被害を受けている。

本県では、名古屋港を始めとするエコポートや優れたリサイクル技術があるので、江蘇省に技術移転を進めるなど、環境ビジネス、経済交流を進めてもらいたい。

また、中国の人にも名古屋港などを視察してもらいたい。

- 114:【住田宗男委員】

廃棄物処理対策費において、産業廃棄物税が充当されている事業の決算額の合計はいくらか。

- 115:【資源循環推進課主幹(産業廃棄物)】

産業廃棄物税が充当されている全事業の決算額は計1億8,380万1,946円であり、このうち廃棄物処理対策費に限ると8,367万5,982円である。

- 116:【住田宗男委員】

産業廃棄物適正処理基金積立金は平成20年度末に11億円程度残存しているが、このうちの1億8,380万1,946円を取り崩して事業に充当したという理解でよいか。

- 117:【資源循環推進課主幹(産業廃棄物)】

そのとおりである。

- 118:【住田宗男委員】

産業廃棄物税は目的税であるため、使途が定められていると思うがどうか。

- 119:【資源循環推進監】

産業廃棄物税の使途であるが、3Rの促進、最終処分場の設置促進、産業廃棄物の適正処理の推進という三つの目的を持つ事業に充当することとなっており、これらの事業の決算額が1億8,380万1,946円である。この額を平成20年度末に残高が11億953万7,187円となっている産業廃棄物適正処理基金から取り崩しているため、残りの基金残高は9億2,573万5,241円となる。この基金留保額のうち、今後は半分程度を衣浦港3号地廃棄物最終処分場の設置促進事業等に充当する予定である。

- 120:【住田宗男委員】

産業廃棄物税充当事業のうち、最終処分場の設置促進という目的に該当する事業の決算額はいくらか。

- 121:【資源循環推進課主幹(産業廃棄物)】

最終処分場の設置促進に該当するのは、経費的には事務費である広域最終処分場整備推進費という事業で、その決算額は65万6,000円である。

- 122:【住田宗男委員】

産業廃棄物税の使途の三つの区分で、最も決算額が大きかったのはどれか。

- 123:【資源循環推進課主幹(産業廃棄物)】

3Rの促進であり、この区分に入る事業の決算額は計1億12万2,964円である。

- 124:【住田宗男委員】

技術開発により多く利用して廃棄物を出さないようにすることが、産業廃棄物税の意味合いだと強く感じており、相当力を入れてもらわないといけないと思っている。毎年6億円入るなら、ぜひ毎年3億ぐらいは、廃棄物を出さないための技術開発に使ってもらいたい。残りの約11億円はどのように利用していくつもりなのか。

- 125:【資源循環推進課長】

産業廃棄物税は、3Rの促進・産業廃棄物の適正処理の推進と最終処分場の設置促進について1対1とするということで事業を考えており、平成21年度は最終処分場の設置促進の立場から臨港道路に約10億円充当することになっている。

将来的に見ていくと、衣浦港3号地廃棄物最終処分場の整備が終わった後には、1対1の考え方を見直し、3Rを重点的に実施していくなど、現在検討しているところである。

- 126:【住田宗男委員】

決算に関する報告書の71ページの衣浦港3号地廃棄物最終処分場整備事業費には、なぜ産業廃棄物税を充当しなかったのか。

- 127:【資源循環推進課主幹(調整・広域処分)】

衣浦港3号地廃棄物最終処分場整備事業費における進入路整備事業費は、最終処分場へ廃棄物を搬入するための進入路の整備を行うものであり、産業廃棄物税の使途として認められている最終処分場の地元周辺対策とは異なるものであるため、産業廃棄物税を充当しなかった。

- 128:【住田宗男委員】

産業廃棄物税を多くためすぎて、技術開発に使えないと余ってしまい、解釈を変更して本来の趣旨と異なった充当がされることも考えられるため、あまりためずに多くの産業廃棄物税を技術開発に利用してほしい。

決算に関する報告書の57ページの局地汚染対策費で、岡崎市内で効果的で実行可能な環境改善対策について検討を行ったとあるが、検討を行うだけで、なぜ1,700万円もかかるのか。

- 129:【地球温暖化対策室主幹(自動車環境)】

局地的な汚染の発生源は自動車交通であり、どのような種類の車が、どこから何台来るのか、といったことを詳細に把握する必要がある。また、局地汚染には気象の問題もある。

- 130:【住田宗男委員】

具体的に何をやったのか教えてほしい。

- 131:【地球温暖化対策室主幹(自動車環境)】

自動車の交通状況の調査と、発生源からどのような負荷が出て、どのように汚染をもたらしているかについての基礎調査を行った。

- 132:【住田宗男委員】

額が大きく、財政難の時に少し費用がかかり過ぎていると感じるがどうか。

- 133:【地球温暖化対策室主幹(自動車環境)】

現場で調査・測定を行うため、頭数と時間が必要である。また、気象データを用いた大気汚染のシミュレーションにも技術的な手法が必要なため、金額は大きくなる。

- 134:【米田展之委員】

一般廃棄物の焼却灰を最終処分せず、リサイクル活用したものとして透水性のタイルを製作している実例がある。これは一般廃棄物の焼却灰を高温で溶かして固めたものであるが、本県としてはこのようなリサイクルに取り組んでいないのか。

- 135:【資源循環推進監】

一般廃棄物の焼却灰の有効利用は県内各地で推進されている。具体的には、一般廃棄物の焼却灰を1,500度程度の高温で溶融し、それを急速に冷却してできたガラス状のスラグを建設資材として活用している事例がある。この他にも建設部と連携し、あいくる材としてリサイクルを進める取組も行われている。

しかしながら、現状としてはこのような取組も頭打ちになっている感は否めないのも事実である。その理由として、溶融炉を持つ焼却炉が多く設置され過ぎ、リサイクル材が供給過剰になっていることがあげられる。また、最近の経済情勢の悪化により、リサイクル材を活用することができる公共工事自体が減少していることも原因の一つであると考えられる。こういった現状にありながらも、リサイクル材をより一層積極的に活用してもらうよう建設部や県内各市町村への働きかけを続けていきたいと考えている。

- 136:【米田展之委員】

公共工事が減少していることにより、リサイクル材の活用が進まないということはよく理解できるし、コストの面でもリサイクルを推進しづらい実情もあると思うが、県としてはこれからも継続してリサイクル材の普及を推進してほしい。

現在のPCB廃棄物の処理状況はどのようか。また、県の処理計画に沿って順調に処理は進んでいるのか。

- 137:【廃棄物監視指導室長】

県内のPCB廃棄物処理を始め、東海4県のPCB廃棄物の処理は、豊田市にある日本環境安全事業株式会社で行われている。過去に二度の事故があり、処理を休止していた時期もあったが、現在は完全に復旧し、県のPCB廃棄物処理計画に沿って順調に処理が行われているところである。

- 138:【米田展之委員】

中小企業などでは倒産等により、PCB廃棄物の保管ができなくなり、紛失してしまうなど、適正に処理がなされないおそれもあると思うがどうか。

- 139:【廃棄物監視指導室長】

企業の倒産情報については、県の産業労働部より毎月情報を入手し、倒産の危険がある企業のうちPCB廃棄物を保管している企業をリストアップし、保管の状況などについて適正な指導を行っている。また、PCB廃棄物を保管している事業者に対しては、毎年PCB廃棄物の保管状況届出をさせ、PCB廃棄物の保管状況について移動や紛失等がないか確認するとともに、必要があれば立入検査を実施し、適切に保管するよう指導を実施している。

- 140:【米田展之委員】

PCB廃棄物の処理には高額な費用がかかると思うが、資金繰りの厳しい中小企業対策として、処理費用の助成制度等はないのか。

- 141:【廃棄物監視指導室長】

中小企業対策として、処理費用の7割の補助が出る制度があり、事業者負担は3割となる。更に、登録時期により5パーセントもしくは3パーセントの割引が追加されるという制度もある。

- 142:【米田展之委員】

突発的な倒産などで資金がまったく足りず、PCB廃棄物を処理したくても処理できないような苦しい事業者もあると思うが、対応策はあるのか。

- 143:【廃棄物監視指導室長】

PCB廃棄物を保有する企業が倒産した場合には、破産管財人と早急に連絡をとり、企業の財産処分と併せて負の財産であるPCB廃棄物についても処分がなされるよう手続きをとる。

- 144:【米田展之委員】

国と県からPCB廃棄物に係る調査が重複して実施され、事業者から二度手間であるという話を聞いたが、実際はどうなのか。

- 145:【廃棄物監視指導室長】

PCB廃棄物に関する届出は県もしくは政令市が所管しているので、国と重複するということはない。実際にPCB廃棄物の処理が行われる段階で、県と日本環境安全事業株式会社から重複して連絡がいくことがあり、日本環境安全事業株式会社を国と錯誤してとらえているものと思われる。

- 146:【長江正成委員】

野生鳥獣による農林業被害が続いている状況の中、一般的に被害が増えれば鳥獣保護区の面積が減るという関連性はあるのか。

- 147:【自然環境課長】

鳥獣保護区の設定については、関係市町村等の意向を聴きながら計画的に実施しているが、農林業被害とは直接連動していない。地元の意向があれば、保護区の範囲について検討を行いたい。

- 148:【長江正成委員】

最近の傾向として、鳥獣保護区の面積に変動があるのか。

- 149:【自然環境課長】

鳥獣保護区の面積はほとんど変わりない状況であるが、今年度の見直しでわずかではあるが減少した保護区もある。

- 150:【長江正成委員】

農林業被害に対する鳥獣害対策について、農林水産部の予算が2,200万円で環境部が400万円となっているが、予算額のバランスが悪いのではないか。

- 151:【自然環境課長】

農作物被害対策は農林水産部が対応しているが、環境部は野生鳥獣の保護管理の面があり、むやみに捕獲するのではなく適正な生息数を維持することを目的として、生息数の把握など調査を行っている。鳥獣害対策は、お互いに連携して取組を進めているところである。

- 152:【長江正成委員】

水質監視等の調査においては、自動測定機器による測定が12地点、水質監視調査が127地点と2通りの調査を行っているが、自動測定機器でできるのであれば、すべて自動測定機器で行ってはどうか。

- 153:【水地盤環境課主幹(調査・計画)】

自動測定機器による測定は、公害問題が発生した頃の木曽川のアユのへい死を契機に水質の変動把握のため開始した。水質を自動で測定する項目は限定されており、水温、水素イオン濃度、溶存酸素量、濁度、化学的酸素要求量、全燐、全窒素などを測定している。

- 154:【水地盤環境課長】

水質自動測定と水質監視調査の2通りがあるが、水質自動測定については水質事故等の対応のため項目等を限って行っている。水質監視調査は、水質環境基準が公定法により測定方法が定められていることから、河川、湖沼、海域について原則月1回の調査で環境基準の適合状況を判定するための調査として行っている。自動測定機器による測定と水質監視調査は目的の異なる調査である。

- 155:【石井芳樹委員】

県民への生物多様性の浸透はまだまだである。キャラバンセミナー、シンポジウムを行うなど普及啓発やPRはどんどん増えていくと思うが、どのように行ってきたのか。

- 156:【環境政策課主幹(国際会議推進)】

平成20年度は市町村と連携して、キャラバンセミナーを22回、シンポジウムを2回実施し、2,700名に説明をした。また、新聞等にも取り上げられた。様々な機会で説明会を行い、79回、6,000名以上に説明をした。

平成21年度は4月から10月末までで91回、1万2,000名以上に対して説明会を行い、普及啓発に努めている。

- 157:【石井芳樹委員】

イベントもいいが、出前講座のような少人数向けの地道な活動を人手をかけてやるほうが費用もかからずよいのではないか。

名古屋の国際会議場以外の会場、たとえばオアシス21やモリコロパークでの体験型のものは、何をやるのか。

- 158:【COP10支援室主幹(会議支援)】

県としての取組とは別に、県、名古屋市、地元経済界で組織する支援実行委員会でも取組をしている。昨年、愛知・名古屋での開催が決定し、9月には誘致委員会を支援実行委員会に改組して開催計画を作った。この開催計画に基づき、今年5月の生物多様性の日、先月の1年前にはそれぞれ記念行事を実施したところである。

COP10開催期間中には、多くの県民に、生物多様性やCOP10を体感してもらえるように、国際会議場前の白鳥地区、栄オアシス21、モリコロパークの3か所で行事を予定している。オアシス21では大型モニターを使い、会議情報やモリコロパークの取組などを情報発信する場として、愛・地球博記念公園では1年前イベントと同じようにフェスティバルを行い、ブース、ステージイベントなどのほか、県と連携した市町村の取組紹介を行いたい。

- 159:【石井芳樹委員】

COP9にも行ったが、まちをあげて盛り上げており、地下鉄やバスなどの利用を無料化するなど体験として、すごいと感じた。COP10でも、さすが愛知と言われるようなエコを感じさせるものを環境部としても行ってほしい。

- 160:【COP10支援室長】

会議支援では、安心・安全等の確保はもちろんのこと、物品の調達、ゴミ分別、資源リサイクル、地産地消など環境に配慮した会議となるような取組も行う。輸送面では公共交通の利用促進は大事であると考えており、会議に来た海外の人などに負担をかけないような方法を検討していきたい。